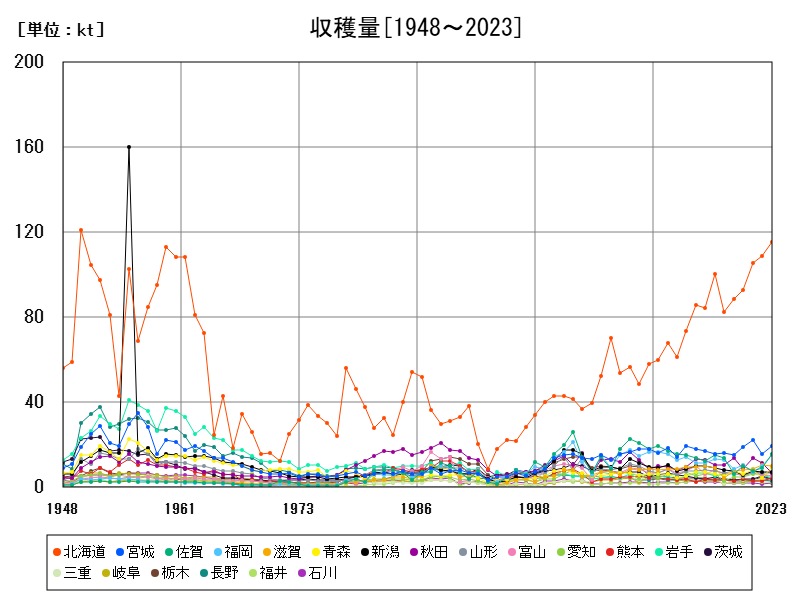

2023年の大豆収穫量は全国で26.08万トン。北海道が全体の4割を占め、宮城や佐賀、福岡も急増中。青森は前年から倍増、逆に秋田や山形は減少傾向。今後はスマート農業、輪作の活用、品種改良などで安定的な国産大豆供給体制の確立が期待される。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 26.08 | 100 | +7.414 | |

| 1 | 北海道 | 11.56 | 44.33 | +6.152 |

| 2 | 宮城 | 1.94 | 7.439 | +22.78 |

| 3 | 佐賀 | 1.55 | 5.943 | +73.57 |

| 4 | 福岡 | 1.5 | 5.752 | +53.22 |

| 5 | 滋賀 | 0.99 | 3.796 | -6.604 |

| 6 | 青森 | 0.957 | 3.669 | +116.5 |

| 7 | 新潟 | 0.71 | 2.722 | |

| 8 | 秋田 | 0.696 | 2.669 | -39.48 |

| 9 | 山形 | 0.662 | 2.538 | -3.639 |

| 10 | 富山 | 0.555 | 2.128 | -0.716 |

| 11 | 愛知 | 0.514 | 1.971 | -15.18 |

| 12 | 熊本 | 0.453 | 1.737 | +53.56 |

| 13 | 岩手 | 0.453 | 1.737 | -22.7 |

| 14 | 茨城 | 0.405 | 1.553 | -24.16 |

| 15 | 三重 | 0.384 | 1.472 | +14.63 |

| 16 | 岐阜 | 0.382 | 1.465 | +9.143 |

| 17 | 栃木 | 0.355 | 1.361 | -24.31 |

| 18 | 長野 | 0.287 | 1.1 | -21.8 |

| 19 | 福井 | 0.227 | 0.87 | -2.155 |

| 20 | 石川 | 0.193 | 0.74 | +16.97 |

| 21 | 兵庫 | 0.164 | 0.629 | -18.81 |

| 22 | 大分 | 0.157 | 0.602 | +19.85 |

| 23 | 福島 | 0.147 | 0.564 | -19.67 |

| 24 | 山口 | 0.119 | 0.456 | +29.77 |

| 25 | 島根 | 0.102 | 0.391 | |

| 26 | 千葉 | 0.083 | 0.318 | -23.15 |

| 27 | 岡山 | 0.0816 | 0.313 | -35.24 |

| 28 | 鳥取 | 0.0763 | 0.293 | -7.065 |

| 29 | 愛媛 | 0.064 | 0.245 | +4.575 |

| 30 | 鹿児島 | 0.0502 | 0.192 | +34.22 |

| 31 | 埼玉 | 0.0488 | 0.187 | -10.46 |

| 32 | 長崎 | 0.0428 | 0.164 | +89.38 |

| 33 | 広島 | 0.0416 | 0.16 | +7.216 |

| 34 | 群馬 | 0.029 | 0.111 | -30.29 |

| 35 | 山梨 | 0.0214 | 0.0821 | -17.05 |

| 36 | 宮崎 | 0.0178 | 0.0683 | +134.2 |

| 37 | 京都 | 0.0176 | 0.0675 | -39.73 |

| 38 | 静岡 | 0.0138 | 0.0529 | -5.479 |

| 39 | 奈良 | 0.0103 | 0.0395 | -12.71 |

| 40 | 香川 | 0.005 | 0.0192 | -23.08 |

| 41 | 神奈川 | 0.0043 | 0.0165 | -23.21 |

| 42 | 高知 | 0.0036 | 0.0138 | +9.091 |

| 43 | 和歌山 | 0.0018 | 0.0069 | -21.74 |

| 44 | 大阪 | 0.0011 | 0.00422 | -8.333 |

| 45 | 東京 | 0.0006 | 0.0023 | |

| 46 | 徳島 | 0.0005 | 0.00192 | -58.33 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

大豆は日本の食文化に深く根差した重要作物であり、味噌、醤油、豆腐、納豆など多岐にわたる加工品の原料です。しかし、国内消費の多くを輸入に依存しており、国産大豆の生産拡大と安定供給は農政上の重要課題となっています。2023年の全国の大豆収穫量は26.08万トンで、前年より+7.414%の増加という好調な動きが見られました。

北海道:圧倒的な主産地としての地位

北海道は11.56万トン(全国の44.33%)と、他県を大きく引き離して日本1の大豆生産県です。広大な耕地、機械化による効率的な栽培、輪作体系の中での大豆導入などが生産量の背景にあります。前年からも+6.152%の増加を見せており、引き続き安定した供給が期待されます。将来的にもスマート農業技術の導入と、新品種の開発によってさらなる生産性向上が見込まれます。

宮城県:安定的な成長と東北の中核地

宮城県は1.94万トン(7.439%)と、北海道に次ぐ規模を誇り、前年から+22.78%の大幅増となりました。気候的にも冷涼で栽培に適しており、契約栽培や地産地消の推進、水田転作による大豆栽培の定着などが進んでいます。収穫後の乾燥・選別施設の整備も進んでおり、生産から加工までの体制が整いつつあります。

9州勢(佐賀・福岡):急伸する新興生産地

-

佐賀県は1.55万トン(5.943%)で、前年から+73.57%の急増を記録しました。これは生産者の高齢化への対応として、法人経営体が中心となった集約的大豆栽培への転換が進んだことが影響しています。早期作型に強い品種の導入も生産量増加に寄与しています。

-

福岡県も1.5万トン(5.752%)で、+53.22%の増加。9州北部の気候を活かした2毛作体系(麦―大豆)の確立により、大豆生産がより収益性の高い作物として定着しつつあります。

今後、両県ともに輸入依存の軽減を目指した国の支援策の恩恵を受けて、さらに生産拡大が期待されます。

滋賀・北陸・東北:伝統と現代技術の両立

-

滋賀県(0.99万トン、3.796%)は、西日本の中では安定的な生産地でしたが、前年比-6.604%と減少。自然条件に左右されやすく、また都市化の影響も課題です。

-

青森県(0.957万トン、+116.5%)は驚異的な伸びを記録。冷涼な気候を活かし、水田転作・品種転換・新技術導入の効果が出ています。

-

秋田県(0.696万トン)と山形県(0.662万トン)はともに高品質な大豆の産地として知られますが、それぞれ-39.48%、-3.639%と減少傾向。気象リスクや高齢化、生産の分散などが減収の背景にあります。

-

富山県(0.555万トン)も前年比では微減(-0.716%)ながら、水田の有効活用と機械化の促進により、今後は持続的な栽培が可能と見られます。

今後の予測と課題

今後の日本の大豆生産は、以下の点が鍵を握ると考えられます:

-

輪作体系の見直し:水稲主体の農業からの転換が、収益向上と持続的農業の両立に必要。

-

スマート農業の導入:適期播種・適正施肥・病害虫モニタリングによる効率化。

-

品種開発と地域適応:病害虫耐性や高収量・高品質を兼ね備えた品種の選定が重要。

-

担い手確保:高齢化に対応するため、農業法人化やICT活用による若手3入の促進が不可欠。

-

気候変動への対応:異常気象への備えとして、耐倒伏性や早生種の導入など柔軟な栽培体系が必要。

とくに、北海道・宮城・9州北部(佐賀・福岡)の3地域が今後の大豆供給の中核を担うと見られ、各地域での技術革新と生産体制の確立が日本全体の大豆自給率向上に寄与すると考えられます。

コメント