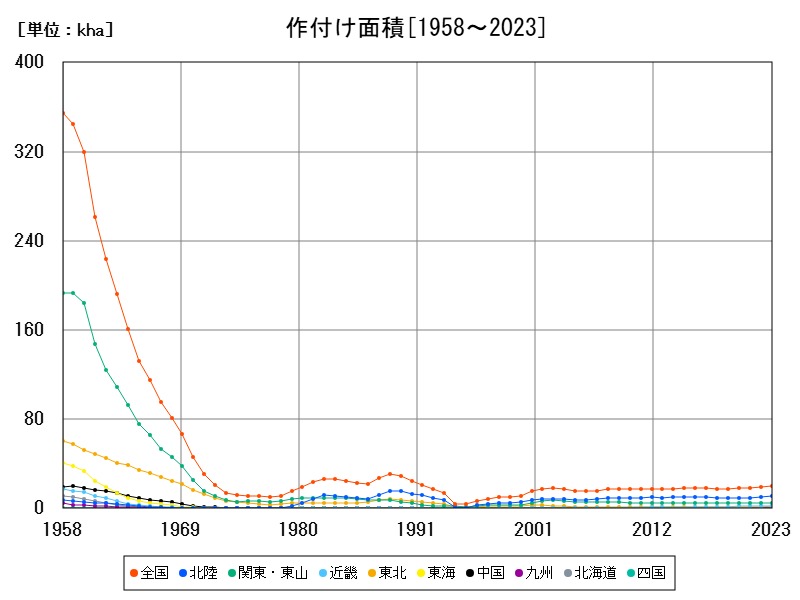

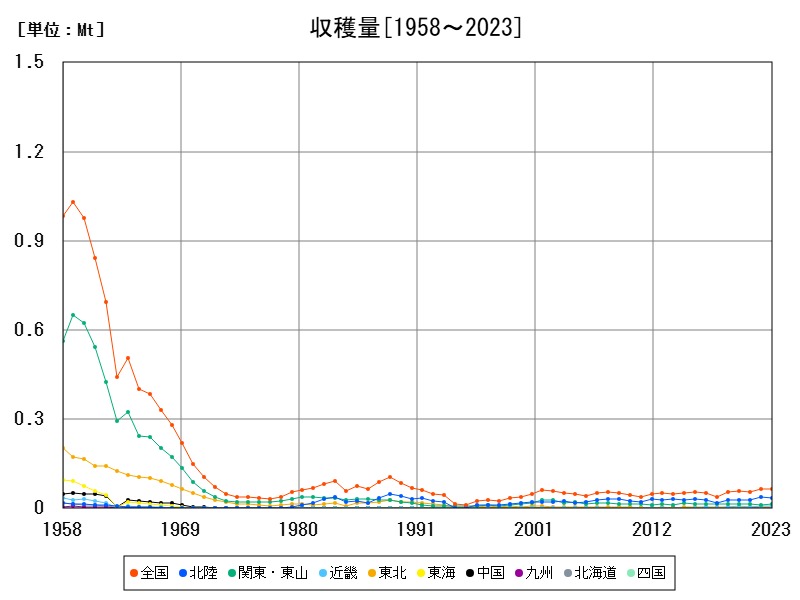

2023年の日本における六条大麦の収穫量は全国で6.44万tとなり、前年より1.075%減少しました。福井県(25%)、富山県(20.5%)が2大産地であり、北陸地方に集中しています。増加傾向の地域もある一方で、主要産地の減少が全体の落ち込みに影響。気候変動や後継者問題、用途多様化が今後の生産動向を左右する要因であり、地域によって明暗が分かれつつあります。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 6.44 | 100 | -1.075 | |

| 1 | 福井 | 1.61 | 25 | -11.05 |

| 2 | 富山 | 1.32 | 20.5 | -1.493 |

| 3 | 石川 | 0.639 | 9.922 | +4.241 |

| 4 | 滋賀 | 0.557 | 8.649 | -3.13 |

| 5 | 宮城 | 0.531 | 8.245 | +11.09 |

| 6 | 栃木 | 0.507 | 7.873 | +19.86 |

| 7 | 茨城 | 0.356 | 5.528 | +11.25 |

| 8 | 長野 | 0.244 | 3.789 | -16.15 |

| 9 | 群馬 | 0.168 | 2.609 | |

| 10 | 兵庫 | 0.156 | 2.422 | -4.294 |

| 11 | 埼玉 | 0.0643 | 0.998 | +26.33 |

| 12 | 岐阜 | 0.0517 | 0.803 | -14.97 |

| 13 | 新潟 | 0.047 | 0.73 | +28.42 |

| 14 | 愛知 | 0.0415 | 0.644 | -0.24 |

| 15 | 三重 | 0.0289 | 0.449 | -12.42 |

| 16 | 広島 | 0.0214 | 0.332 | -3.604 |

| 17 | 岩手 | 0.0199 | 0.309 | -0.5 |

| 18 | 千葉 | 0.0139 | 0.216 | +41.84 |

| 19 | 山梨 | 0.0086 | 0.134 | -12.24 |

| 20 | 北海道 | 0.0062 | 0.0963 | +24 |

| 21 | 福島 | 0.0035 | 0.0543 | +34.62 |

| 22 | 熊本 | 0.0027 | 0.0419 | +50 |

| 23 | 島根 | 0.0021 | 0.0326 | +61.54 |

| 24 | 鹿児島 | 0.0019 | 0.0295 | -36.67 |

| 25 | 大分 | 0.0019 | 0.0295 | -13.64 |

| 26 | 岡山 | 0.0004 | 0.00621 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の全国収穫量は6.44万tで、前年から1.075%の微減となりました。この減少は、福井県や長野県など主要産地での落ち込みが影響しています。ただし、いくつかの県では逆に収穫量が伸びており、地域差が際立っています。

主要産地別の特徴と変化

2-1 福井県(1.61万t、全国比25%)

福井県は日本最大の6条大麦産地です。降水量のバランスと肥沃な土壌、機械化による大規模生産が強みですが、2023年は前年比11.05%の大幅減。気候不順や農業従事者の高齢化が影響していると考えられます。

2-2 富山県(1.32万t、20.5%)

富山も北陸圏の中心的産地であり、高収量を誇ります。水田転作による大麦栽培の普及が進んでいますが、前年比1.493%の減少。減少幅は小さいものの、安定維持が今後の課題です。

2-3 石川県(0.639万t、9.9%)

前年より4.2%の増加と、北陸の中でも例外的な増産地域。地域振興策や若手農業者の3入、施設整備の効果がうかがえます。

近畿・関東地方の動向

3-1 滋賀県(0.557万t、8.6%)

関西では滋賀県が最大の生産県です。古くからの食文化として麦使用が根付いています。2023年は前年比3.13%の減少。都市化と高齢化の影響が課題。

3-2 栃木県(0.507万t、7.87%)

前年比+19.86%の大幅増。施設園芸や転作政策が効果を上げ、機械化による収量改善が貢献しています。東日本における注目産地といえるでしょう。

3-3 茨城県(0.356万t、5.5%)

栃木と同様に増産(+11.25%)しており、関東の中での6条大麦回帰の動きが見られます。JAや県の支援による品質改善も奏功。

他の注目地域の傾向

4-1 宮城県(0.531万t、8.2%)

東北地方では宮城が増加傾向(+11.09%)にあり、飼料用や地元加工業者の需要が背景にあります。寒冷地での栽培ノウハウの蓄積が功を奏しています。

4-2 長野県(0.244万t、3.78%)

反対に、長野は前年比16.15%の大幅減。標高が高く気候変動に敏感な地域のため、気象条件の変化が強く影響します。

4-3 群馬県・兵庫県

いずれも減少傾向で、特に兵庫(-4.29%)は都市圏との競合や作付面積縮小が影響。栽培規模の維持が難しい地域です。

今後の展望と課題

気候変動と生育適地の変化

異常気象の頻発により、これまで適地だった北陸や信越地方でも安定した収穫が困難になる恐れがあります。1方、関東や東北での生産が再評価される可能性もあります。

高齢化と担い手不足

福井や富山のような大産地ほど、後継者不足が顕在化しています。今後の生産維持には若手農業者への支援が不可欠です。

食文化・用途の多様化

近年は6条大麦を使った健康食品・麦茶・グラノーラなどの需要も増加傾向にあります。用途開発が進めば、単価上昇とともに作付意欲が回復する可能性もあります。

まとめ

6条大麦の生産は、福井・富山といった北陸地方に大きく依存していますが、気候や担い手の問題により、関東や東北への分散傾向も見られます。用途多様化と地域振興施策を組み合わせることで、今後の安定生産が可能となるでしょう。生産量の地理的再編が、将来の持続可能性の鍵となります。

コメント