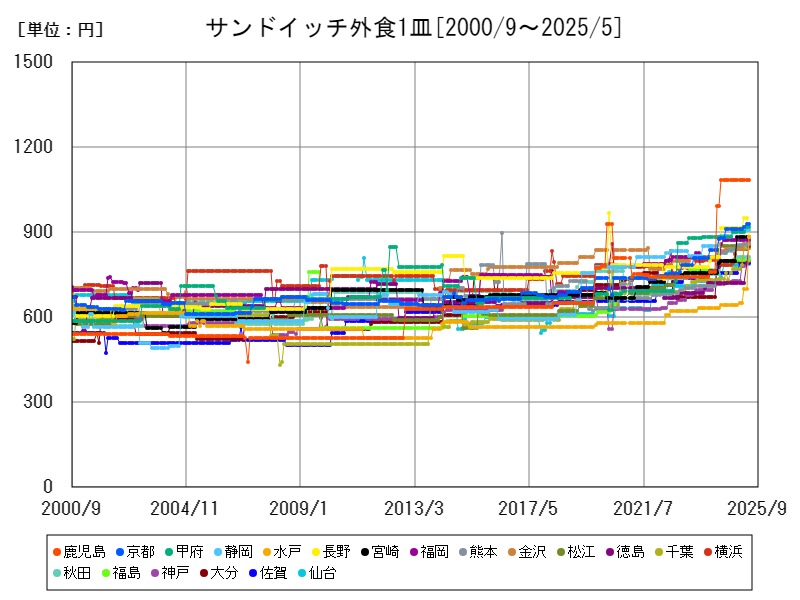

2025年5月のサンドイッチ外食1皿の全国平均価格は776.9円。鹿児島が最も高価格で、京都や甲府、静岡など中部地方の都市も高め。価格上昇は主に原材料費や人件費、物流コストの増加によるもの。特に離島や地方の物流費が価格を押し上げている。今後は効率的物流や安定供給、消費者ニーズへの対応が課題。

都市別のサンドイッチ外食1皿の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 778.9 | +4.296 | |

| 1 | 鹿児島 | 1086 | |

| 2 | 京都 | 929 | +5.568 |

| 3 | 甲府 | 917 | +3.968 |

| 4 | 静岡 | 907 | +2.14 |

| 5 | 福岡 | 885 | +1.491 |

| 6 | 長野 | 883 | -3.603 |

| 7 | 水戸 | 883 | +37.33 |

| 8 | 宮崎 | 883 | +10.38 |

| 9 | 熊本 | 867 | +4.71 |

| 10 | 金沢 | 858 | +3.001 |

| 11 | 千葉 | 858 | +16.58 |

| 12 | 松江 | 857 | +0.824 |

| 13 | 徳島 | 853 | +18.31 |

| 14 | 横浜 | 845 | +7.918 |

| 15 | 秋田 | 813 | -2.401 |

| 16 | 福島 | 803 | +2.293 |

| 17 | 神戸 | 800 | +11.42 |

| 18 | 大分 | 797 | |

| 19 | 佐賀 | 790 | +4.359 |

| 20 | 仙台 | 788 | +0.639 |

| 21 | 東京都区部 | 779 | +5.699 |

| 22 | 名古屋 | 778 | +4.852 |

| 23 | 岐阜 | 767 | +0.921 |

| 24 | 大津 | 763 | +0.793 |

| 25 | 新潟 | 757 | +4.703 |

| 26 | 岡山 | 753 | +9.13 |

| 27 | 津 | 750 | |

| 28 | 大阪 | 738 | +1.096 |

| 29 | 札幌 | 735 | +9.212 |

| 30 | 高知 | 733 | |

| 31 | 山口 | 727 | -4.718 |

| 32 | 奈良 | 727 | +3.857 |

| 33 | 和歌山 | 722 | +2.411 |

| 34 | 山形 | 720 | +2.857 |

| 35 | 高松 | 717 | +2.429 |

| 36 | 青森 | 717 | +4.978 |

| 37 | 長崎 | 713 | +1.422 |

| 38 | さいたま | 713 | |

| 39 | 富山 | 707 | +3.971 |

| 40 | 松山 | 696 | +4.977 |

| 41 | 福井 | 683 | |

| 42 | 鳥取 | 667 | +17.64 |

| 43 | 盛岡 | 667 | |

| 44 | 広島 | 658 | +12.86 |

| 45 | 前橋 | 657 | |

| 46 | 宇都宮 | 643 | |

| 47 | 那覇 | 620 | +2.479 |

詳細なデータとグラフ

サンドイッチの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのサンドイッチ外食1皿の全国平均価格は776.9円です。2000年9月からの約25年間で、全体として価格は徐々に上昇してきました。前年同月比では平均で約4.1%の増加が見られ、外食全般の値上げ傾向に連動しています。これは原材料費や人件費、物流費の高騰を背景にしており、特に食材価格の変動が価格に影響しています。

都市別の価格ランキングと特徴

2025年5月のサンドイッチ外食1皿の高価格都市トップ10は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 鹿児島 | 1086 | データなし |

| 2 | 京都 | 929 | +5.568% |

| 3 | 甲府 | 917 | +3.968% |

| 4 | 静岡 | 907 | +2.14% |

| 5 | 長野 | 883 | -3.603% |

| 6 | 水戸 | 883 | +37.33% |

| 7 | 宮崎 | 883 | +10.38% |

| 8 | 福岡 | 872 | +1.395% |

| 9 | 熊本 | 867 | +4.71% |

| 10 | 金沢 | 858 | +3.001% |

都市別傾向

-

鹿児島が突出して高価格で、平均より約40%も高い水準。

-

関西の京都、甲府(山梨県)、静岡、長野といった中部地方の都市が続く。

-

水戸は前年から約37%と大幅な価格上昇がみられ、地域の特異的な影響が考えられる。

-

9州地方(鹿児島、宮崎、福岡、熊本)でも比較的高価格帯に位置。

価格高騰の背景と原因

-

原材料費の上昇パン、ハム、野菜、チーズなどサンドイッチの主な食材の価格上昇が価格に直結。

-

人件費・外食店の運営コスト増加特に地方では人手不足に伴う賃金上昇や運営コストの増加が価格転嫁の要因。

-

物流コストの地域差鹿児島や宮崎など離島・地方は物流費が高くなり、原材料や完成品の価格が押し上げられる傾向。

-

需要の変化と商品価値の向上消費者の健康志向や高品質志向により、プレミアムサンドイッチの割合が増え、平均価格が上昇。

-

地域経済の影響水戸の大幅な価格上昇は、1時的な需給バランスの変動や店舗間競争の変化など地域特有の要因が考えられる。

サンドイッチの生産・販売の特徴

-

製造工程の多様化店舗での手作り製造と工場での大量生産が混在し、価格差が発生しやすい。

-

地域ごとの食文化の違い地元の特産品を使ったサンドイッチや味付けの違いが価格に影響。

-

流通チャネルの多様性カフェ、コンビニ、デリバリー、スーパーの惣菜売場など、多様な販路での価格差もある。

-

鮮度管理と品質保持の重要性サンドイッチは鮮度が重要なため、物流・販売期間が価格形成に影響。

今後の展望と課題

-

原材料の安定供給とコスト管理の強化食材価格の安定化が価格抑制に寄与。

-

効率的な物流システムの構築地方や離島の物流効率向上が価格格差縮小の鍵。

-

消費者ニーズに応じた商品開発健康志向や利便性に応える新商品開発が競争力維持に重要。

-

持続可能な店舗運営モデルの確立人材不足対策や運営効率化を進め価格上昇を抑える取り組みが求められる。

コメント