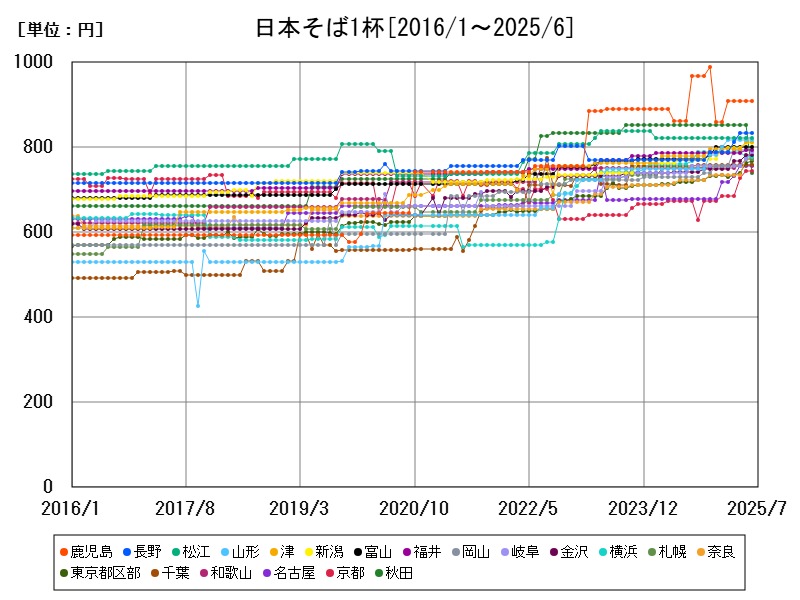

日本そば1杯の全国平均は721.4円。鹿児島(910円)、秋田(853円)、長野(833円)などが高価格帯。山形や長野では前年比8%超の上昇も。主な要因はそば粉価格の上昇、観光需要の回復、人件費高騰。今後は地域ごとのブランド力と高級志向の二極化が進む見込み。

都市別の日本そば1杯の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 720.3 | +3.777 | |

| 1 | 鹿児島 | 910 | +5.568 |

| 2 | 長野 | 833 | +8.182 |

| 3 | 松江 | 823 | |

| 4 | 山形 | 817 | +8.933 |

| 5 | 津 | 813 | +4.231 |

| 6 | 新潟 | 809 | +5.202 |

| 7 | 富山 | 800 | +3.493 |

| 8 | 福井 | 793 | +0.762 |

| 9 | 岡山 | 793 | +8.779 |

| 10 | 岐阜 | 790 | +6.757 |

| 11 | 金沢 | 783 | +5.384 |

| 12 | 横浜 | 777 | +2.237 |

| 13 | 札幌 | 773 | +2.929 |

| 14 | 奈良 | 772 | +6.925 |

| 15 | 東京都区部 | 768 | +6.815 |

| 16 | 和歌山 | 758 | +0.932 |

| 17 | 千葉 | 758 | +0.265 |

| 18 | 名古屋 | 755 | +11.36 |

| 19 | 京都 | 745 | +10.53 |

| 20 | 秋田 | 740 | -13.25 |

| 21 | 水戸 | 733 | +4.714 |

| 22 | 福島 | 727 | -9.913 |

| 23 | 青森 | 726 | +4.011 |

| 24 | 那覇 | 723 | |

| 25 | 神戸 | 717 | +4.215 |

| 26 | 徳島 | 717 | +5.441 |

| 27 | 大津 | 717 | +8.801 |

| 28 | 山口 | 713 | +2.886 |

| 29 | 大阪 | 713 | +12.46 |

| 30 | 松山 | 707 | +2.02 |

| 31 | 高知 | 701 | +5.732 |

| 32 | 広島 | 698 | +1.453 |

| 33 | 鳥取 | 691 | +12.18 |

| 34 | 福岡 | 683 | +3.799 |

| 35 | 佐賀 | 671 | +1.667 |

| 36 | 盛岡 | 670 | +3.555 |

| 37 | 静岡 | 667 | +7.063 |

| 38 | 高松 | 657 | +5.288 |

| 39 | 熊本 | 648 | +8.908 |

| 40 | 長崎 | 617 | +4.047 |

| 41 | 甲府 | 615 | |

| 42 | 仙台 | 615 | -5.385 |

| 43 | 宮崎 | 600 | +6.572 |

| 44 | さいたま | 600 | |

| 45 | 宇都宮 | 583 | +9.381 |

| 46 | 大分 | 567 | -1.903 |

| 47 | 前橋 | 567 | +3.091 |

詳細なデータとグラフ

日本そばの小売価格の相場と推移

日本そばは、日本の伝統的な麺料理のひとつとして、地域の食文化や気候、さらには観光や人口構成に至るまで、様々な社会的要素を反映する食の存在です。その価格の推移は、原材料費の高騰だけでなく、地域経済の構造や食への価値観、店舗形態の違いなどと密接に関係しています。2025年5月時点の全国平均は721.4円で、比較的リーズナブルな外食メニューとして位置づけられていますが、都市ごとの価格差には注目すべき特徴があります。

高価格帯都市の傾向 ― 鹿児島・秋田・長野

最も高額なのは鹿児島市(910円)で、前年比+5.568%と比較的緩やかながらも価格上昇が続いています。鹿児島はそばの主要産地ではない1方で、都市圏の人件費や物流コストの上昇、地元飲食業の観光向け価格設定などが価格を押し上げていると考えられます。

秋田市(853円)は、豪雪地帯の中で温かいそばが日常食として根付いている地域。手打ちそばの文化が濃く、品質へのこだわりが価格に反映されやすい環境です。

長野市(833円)は言うまでもなく「そば王国」として知られています。価格帯も高めですが、前年比+8.182%という大幅な上昇は注目に値します。これは、観光需要の回復や、そば粉の供給制約(不作や仕入れ価格の上昇)などが影響していると見られます。

伝統的そば文化圏の安定的な価格上昇 ― 松江・山形・津・新潟

松江市(823円)や山形市(817円)では、そばの歴史や地域文化が根付いており、観光客に向けたこだわり店舗が多数存在します。山形は+8.933%と特に急激な上昇を記録しており、素材・手打ち工程・人件費といった多方面のコスト上昇が価格に転嫁されていると考えられます。

津市(813円)や新潟市(809円)も全国平均を大きく上回っていますが、上昇幅は比較的穏やか(+4.231%、+6.029%)。いずれも地元住民と観光客の双方をターゲットとする中価格帯店が主流であり、バランスの取れた価格設定が維持されています。

北陸・中国地方における伝統と価格安定 ― 富山・福井・岡山

富山市(800円)や福井市(793円)、岡山市(793円)といった北陸・中国地方の都市では、比較的高い水準にあるものの、急激な価格変動は抑制されています。

福井の前年比はわずか+0.762%と横ばいに近く、これは地元のそば製造業者との安定した仕入れ関係や、価格転嫁を最小限に抑える店舗努力が続けられていることを示唆しています。

1方、岡山市は+8.779%と急上昇しており、地域の物価全体の上昇や、うどん文化との競合の中で差別化を図る動きが影響していると見られます。

日本そば価格上昇の背景要因

-

そば粉価格の上昇 近年の不作や天候不順、さらに輸入品への依存度増加により、そば粉価格が大幅に上昇。特に国産そば粉にこだわる地域ほど影響が大きい。

-

人件費と店舗運営コストの上昇 最低賃金の上昇や人手不足に伴う人件費増、また店舗家賃・光熱費などの経費増加が継続。

-

観光回復による価格設定の見直し コロナ後の観光需要の復活により、「観光地価格」へシフトする動きが観光都市で顕著。

-

付加価値化の進行 手打ちそばや地産地消メニューの拡充が進み、価格よりも品質で勝負する店舗が増加。

今後の展望 ― 2極化とブランド化の深化

今後の日本そば価格は、都市や地域ごとに「観光・高付加価値路線」と「日常食・コスト重視路線」の2極化が進んでいくと予想されます。信州や東北など、そば文化が根付いた地域では観光対応型の価格上昇が継続する1方、地方の中小都市では値上げを抑えて日常需要に対応するモデルが主流になるでしょう。

また、地域ブランドそば(例:戸隠そば、出雲そばなど)の展開により、「価格」ではなく「体験」としてのそばの価値が強調されていく可能性も高いです。

コメント