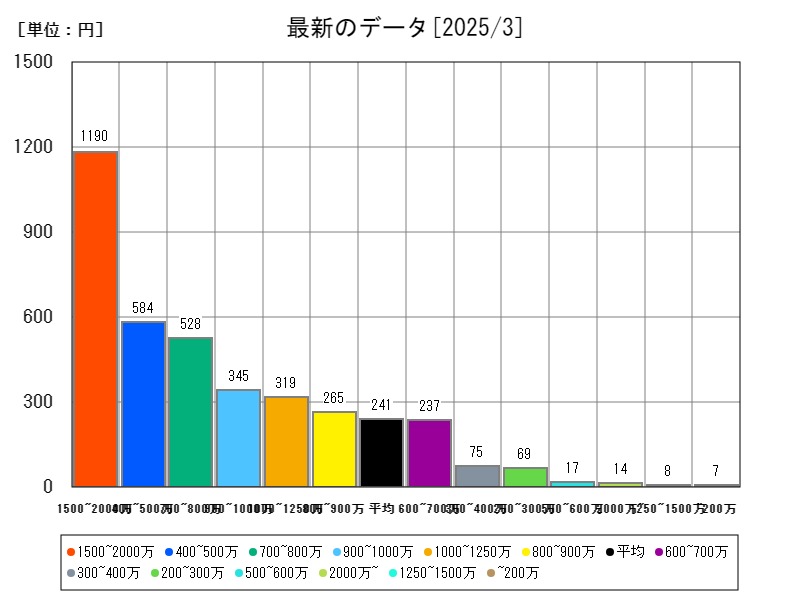

年収別にみる楽器支出では、高所得層(1500~2000万円)が群を抜いて高額を支出しており、楽器が文化的ステータスや教育資産として機能していることが示されています。一方、400~800万円の中堅層が大幅な支出増加を示しており、子育て世代や趣味志向の高まりが要因と考えられます。低所得層では支出が低く、教育格差が懸念されます。今後はデジタル楽器やサブスク型サービスの普及により、年収による格差の一部は緩和される可能性があります。

年収別の楽器

1世帯当りの月間支出

| 2025年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 平均 | 1500~2000万 | 400~500万 | 700~800万 | 900~1000万 | 1000~1250万 | 800~900万 | 600~700万 | 300~400万 | 200~300万 | 500~600万 |

| 最新値[円] | 278.1 | 1185 | 584 | 528 | 345 | 319 | 265 | 237 | 75 | 69 | 17 |

| 前年月同比[%] | +14.46 | +54.3 | +961.8 | +956 | +1178 | -69.12 | -30.99 | +14.49 | -39.52 | +40.82 | -29.17 |

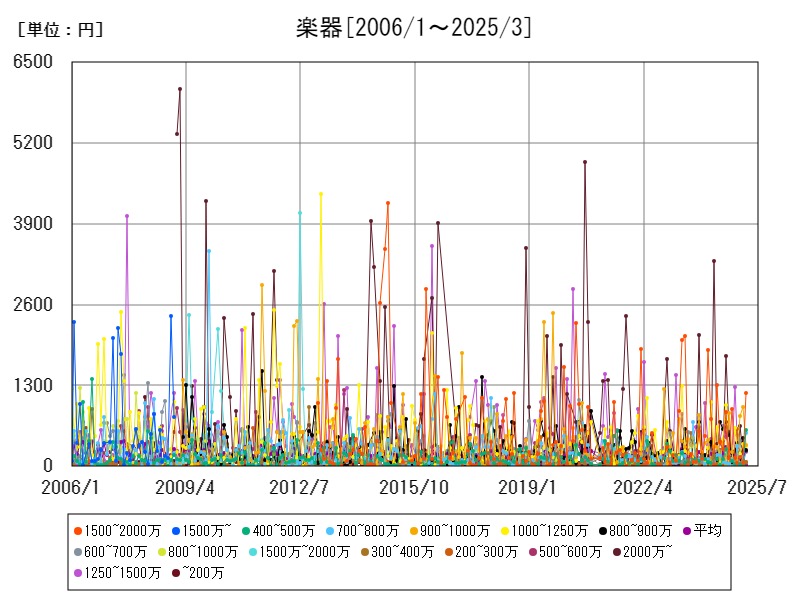

これまでの年収別の推移

詳細なデータとグラフ

年収別の現状と今後

楽器支出は、文化的教養や趣味の質を反映する家庭内消費の一つであり、年収によって大きく傾向が分かれます。今回のデータでは、年収1500~2000万円の層が突出した支出を示した一方、400~800万円の中堅層が急増するなど、新たなトレンドも読み取れます。

高所得層の動向 ― 文化資産としての楽器

① 1500~2000万円(1185円|+54.3%)

この層は文化投資に積極的であり、子どもの音楽教育や自身の趣味、さらには自宅スタジオ設置など、楽器を単なる「娯楽」ではなく「資産」「教養」として捉えています。支出が群を抜いているのは、以下の要因が複合しているためと考えられます。

-

クラシック音楽や高級ブランド楽器へのアクセス

-

音楽教室・講師の質にもこだわる傾向

-

住宅環境が整っており、演奏が可能

この層は今後も安定して高い支出を維持することが予測されます。

中堅層の急伸 ― 子育て・趣味世代の投資

② 400~500万円(584円|+961.8%)

③ 700~800万円(528円|+956%)

④ 900~1000万円(345円|+1178%)

この中堅所得層は、かつて教育投資と文化活動の「中核」とされた世代であり、今回のデータでも顕著な支出増加を示しています。

特に400~500万円帯の急増は注目に値し、子育て世代が音楽教育に価値を見出していることが伺えます。700~1000万円層も住宅ローンが安定し、可処分所得の一部を趣味や家族との時間に充てる傾向が強くなってきました。

また、以下の社会的背景も影響しています。

-

リモートワークの普及による在宅時間の増加

-

YouTubeなどでのアマチュア演奏文化の拡大

-

「推し活」や音楽アイドル文化の拡張

これにより、かつてない層が楽器に「触れる・始める・買う」機会を持つようになっています。

中〜高所得層の支出減 ― なぜ落ちたか?

⑤ 1000~1250万円(319円|-69.12%)

⑥ 800~900万円(265円|-30.99%)

一見文化的余裕のある層ながら、支出が大きく減少しています。これは一時的な支出見直し、コロナ後の家計再建、あるいは投資先の多様化(教育費・海外旅行・資産形成等)による影響と考えられます。この層は「コスパ」を重視する傾向が強まり、サブスク型音楽サービスやレンタル楽器への移行も進んでいる可能性があります。

低所得層の限界と工夫

⑦ 500~600万円(17円|-29.17%)

⑧ 300~400万円(75円|-39.52%)

⑨ 200~300万円(69円|+40.82%)

低所得層では、楽器支出がきわめて限定的です。特に500~600万円帯が17円にまで落ち込んでいる点は異常とも言えます。背景としては以下が想定されます。

-

物価上昇による生活必需品への集中

-

楽器を「不要不急」とする意識の強化

-

教育・文化費の優先順位の低下

ただし、200~300万円帯では微増が見られ、無料アプリや中古品、公共施設の楽器利用などを通じた「低コスト文化活動」が芽吹いている可能性もあります。

今後の予測 ― 所得階層ごとのシナリオ

高所得層は堅調維持

文化的ニーズと教育投資は安定。特注楽器や個人指導など、支出対象が高度化する傾向にあります。

中堅層は今後の主役に

住宅環境や教育意識の高い層が市場をけん引。電子ピアノやギターなど「中価格帯の品質楽器」の需要が伸びる見込みです。

低所得層では新しい形の文化参加が鍵

行政やNPOによる楽器シェア、サブスクリプション型音楽教室の普及があれば、支出額の低さを補う文化参加が期待できます。

まとめ ― 楽器支出は文化の鏡

楽器への支出は単なる「趣味」ではなく、社会構造と教育観、余暇の価値観を映し出す鏡です。今回のデータからは、高所得層の安定した文化投資、中堅層の趣味・教育への回帰、そして低所得層の排除の可能性という三層構造が見えてきます。

今後、どの階層にも開かれた文化的選択肢を提供できるかどうかが、日本社会における「音楽的包摂性」を左右すると言えるでしょう。行政、教育機関、企業それぞれの工夫が求められています。

コメント