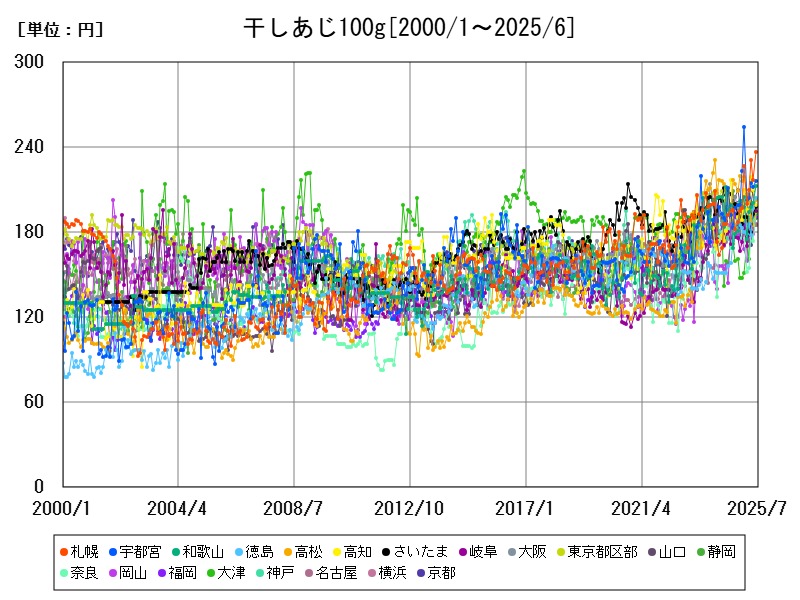

干しあじ100gの全国平均価格は176.8円。札幌・宇都宮・高知などで200円超の高値を記録。徳島では前年比+30%と急騰。漁獲量の変動や加工・輸送コストの上昇が主な要因。都市ごとの需給バランスや水産業の体制により、価格差が顕著に現れている。

都市別の干しあじ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 177.6 | +1.93 | |

| 1 | 札幌 | 237 | +23.44 |

| 2 | 宇都宮 | 216 | +2.37 |

| 3 | 和歌山 | 213 | +8.673 |

| 4 | 徳島 | 204 | +30.77 |

| 5 | 高松 | 203 | -1.456 |

| 6 | 高知 | 199 | -2.927 |

| 7 | さいたま | 198 | -5.714 |

| 8 | 岐阜 | 195 | +8.333 |

| 9 | 大阪 | 195 | -2.985 |

| 10 | 東京都区部 | 194 | -3.96 |

| 11 | 山口 | 194 | -4.433 |

| 12 | 静岡 | 193 | -1.026 |

| 13 | 奈良 | 193 | +6.044 |

| 14 | 福岡 | 191 | -1.546 |

| 15 | 岡山 | 191 | +32.64 |

| 16 | 神戸 | 190 | +8.571 |

| 17 | 大津 | 190 | +20.25 |

| 18 | 名古屋 | 186 | +3.333 |

| 19 | 横浜 | 185 | |

| 20 | 京都 | 185 | -7.035 |

| 21 | 大分 | 184 | +24.32 |

| 22 | 長野 | 183 | +0.549 |

| 23 | 水戸 | 183 | +12.27 |

| 24 | 広島 | 182 | +10.98 |

| 25 | 前橋 | 182 | +13.75 |

| 26 | 新潟 | 180 | +11.8 |

| 27 | 盛岡 | 179 | +4.678 |

| 28 | 佐賀 | 179 | +5.917 |

| 29 | 長崎 | 177 | -6.349 |

| 30 | 福島 | 177 | +17.22 |

| 31 | 金沢 | 176 | +10 |

| 32 | 津 | 174 | -13.43 |

| 33 | 甲府 | 171 | -15.35 |

| 34 | 千葉 | 171 | +9.615 |

| 35 | 鹿児島 | 170 | +7.595 |

| 36 | 熊本 | 167 | -11.17 |

| 37 | 松江 | 164 | -5.202 |

| 38 | 那覇 | 159 | -11.67 |

| 39 | 富山 | 159 | -8.621 |

| 40 | 福井 | 148 | -14.94 |

| 41 | 山形 | 148 | -2.632 |

| 42 | 青森 | 147 | -9.816 |

| 43 | 仙台 | 143 | -2.721 |

| 44 | 鳥取 | 134 | -4.965 |

| 45 | 松山 | 129 | -10.42 |

| 46 | 秋田 | 122 | -9.63 |

| 47 | 宮崎 | 106 | -1.852 |

詳細なデータとグラフ

干しあじの小売価格の相場と推移

2025年5月時点における干しあじ100gの全国平均価格は176.8円で、これは加工魚介類としては比較的安定した水準です。都市別で最も高かったのは札幌(217円)、次いで宇都宮(212円)、高知(210円)、山口(209円)、和歌山(201円)と続きます。地方都市が上位を占めている点が特徴であり、とくに北海道・4国・中国地方で高めの傾向が見られます。

価格上昇率から見る変化の兆し

前年同月比で見ると、全国平均は+1.951%と緩やかな上昇にとどまっているものの、都市別には顕著な動きが確認されます。

-

徳島:+30.46%(急騰)

-

札幌:+16.67%

-

高知:+16.02%

-

宇都宮:+12.77%

-

岐阜:+10.61%

1方で、和歌山(-5.189%)、高松(-2.956%)、静岡(-1%)といった1部都市では価格が下落しています。これは都市間で流通や供給事情が大きく異なることを示しており、干しあじは地域色が非常に濃い商品であることがわかります。

都市別の特徴と価格構造

札幌・高知などの高価格都市

これらの都市では、地場の魚介消費が強く、干物文化が根強い地域です。とくに札幌では海産物全体の価格が上昇傾向にあり、輸送費や人件費の上昇も加わって価格が高騰しやすい構造にあります。

徳島の異例の上昇

前年比で30%以上の上昇を示した徳島では、天候不順による漁獲量減少や地元加工業者の原料調達難が影響している可能性が高いです。干しあじは小規模事業者によって製造されることも多く、供給の不安定さが価格に直結しやすい特徴があります。

和歌山・静岡などの価格低下都市

これらの地域では地元での生産・供給体制が整っており、価格が安定または下落しています。地場水産物の加工体制が強固であることが、流通コストの抑制に寄与していると考えられます。

価格高騰の背景要因

漁獲量の変動と気候変動の影響

干しあじの主原料であるマアジは、水温変化や海流の変化に敏感で、年によって漁獲量に大きなばらつきがあります。近年は特に不安定な漁獲が続いており、供給減による価格上昇を招いています。

加工コストの上昇

干物の製造には、乾燥機や冷蔵保存、選別作業などの人手とエネルギーコストが必要であり、これらの上昇が価格に転嫁されています。特に中小規模の加工業者が多い地域では、コストの吸収が難しく、直接的に価格に反映される傾向が強いです。

流通コストの地域差

札幌や宇都宮のように消費地が離れた地域では、長距離輸送にかかる燃料費や物流費が上乗せされるため、価格が高くなりやすい傾向があります。

今後の見通しと消費者動向

干しあじは、高齢層を中心に根強い人気がある1方で、若年層の魚離れも進んでおり、今後の需要は地域差がさらに拡大する可能性があります。

1方、価格については以下の2つの方向性が見込まれます:

-

上昇方向:漁獲量減少・燃料費高止まり・円安などによる輸入魚種の価格高騰

-

抑制方向: 小売業界での値下げ圧力やプライベートブランド商品の投入

また、家庭での調理負担を減らすため、既に味付けされた干しあじや冷凍商品の需要増も予想され、価格のばらつきが今後さらに顕著になるかもしれません。

コメント