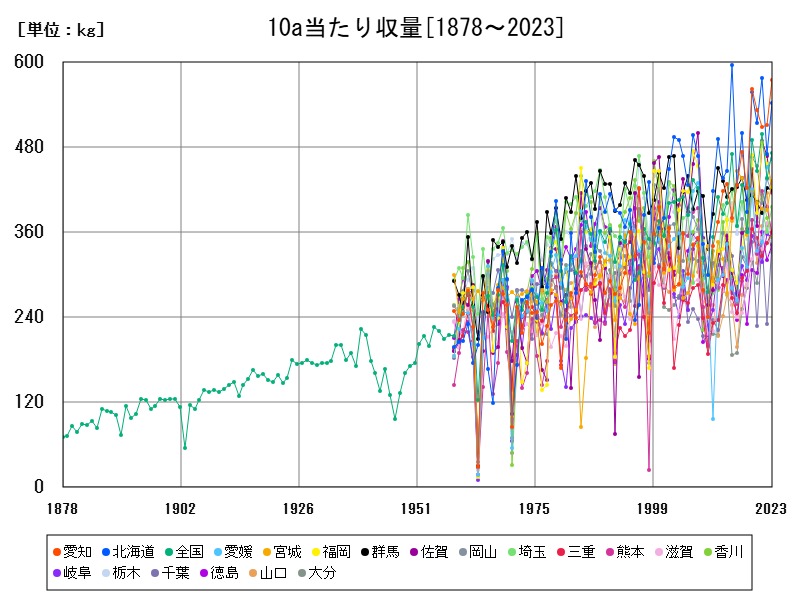

2023年、日本の小麦10a当たり収量は全国平均472kgで前年比+8%。愛知が最も高く575kg、北海道が続く。気候や技術水準により地域差が大きく、今後は精密農業や品種改良が収量向上の鍵を握ると予想される。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 472 | 100 | +8.009 | |

| 1 | 愛知 | 575 | 121.8 | +12.52 |

| 2 | 北海道 | 542 | 114.8 | +15.32 |

| 3 | 愛媛 | 464 | 98.31 | +2.655 |

| 4 | 宮城 | 432 | 91.53 | +10.2 |

| 5 | 福岡 | 424 | 89.83 | -7.221 |

| 6 | 群馬 | 420 | 88.98 | -0.474 |

| 7 | 佐賀 | 417 | 88.35 | -10.9 |

| 8 | 岡山 | 416 | 88.14 | -4.368 |

| 9 | 埼玉 | 396 | 83.9 | +9.695 |

| 10 | 三重 | 360 | 76.27 | +4.348 |

| 11 | 熊本 | 359 | 76.06 | -9.343 |

| 12 | 滋賀 | 357 | 75.64 | -4.29 |

| 13 | 香川 | 354 | 75 | -6.842 |

| 14 | 岐阜 | 353 | 74.79 | -1.397 |

| 15 | 栃木 | 348 | 73.73 | -4.658 |

| 16 | 千葉 | 346 | 73.31 | +49.78 |

| 17 | 徳島 | 342 | 72.46 | +6.542 |

| 18 | 山口 | 338 | 71.61 | -18.55 |

| 19 | 大分 | 332 | 70.34 | -10.03 |

| 20 | 鳥取 | 329 | 69.7 | +1.858 |

| 21 | 奈良 | 318 | 67.37 | +3.583 |

| 22 | 茨城 | 314 | 66.53 | +17.16 |

| 23 | 山梨 | 308 | 65.25 | -10.98 |

| 24 | 長崎 | 307 | 65.04 | -9.706 |

| 25 | 新潟 | 307 | 65.04 | +3.716 |

| 26 | 兵庫 | 293 | 62.08 | -4.87 |

| 27 | 宮崎 | 285 | 60.38 | +9.195 |

| 28 | 秋田 | 284 | 60.17 | -14.97 |

| 29 | 福井 | 278 | 58.9 | +27.52 |

| 30 | 長野 | 271 | 57.42 | -24.72 |

| 31 | 福島 | 263 | 55.72 | +35.57 |

| 32 | 山形 | 263 | 55.72 | +30.2 |

| 33 | 静岡 | 257 | 54.45 | +4.049 |

| 34 | 青森 | 246 | 52.12 | -5.385 |

| 35 | 広島 | 244 | 51.69 | |

| 36 | 神奈川 | 213 | 45.13 | -8.584 |

| 37 | 鹿児島 | 210 | 44.49 | -13.22 |

| 38 | 岩手 | 204 | 43.22 | -15 |

| 39 | 島根 | 198 | 41.95 | +6.452 |

| 40 | 京都 | 184 | 38.98 | -7.538 |

| 41 | 和歌山 | 168 | 35.59 | -6.667 |

| 42 | 東京 | 164 | 34.75 | -6.286 |

| 43 | 富山 | 156 | 33.05 | -37.1 |

| 44 | 石川 | 155 | 32.84 | -30.49 |

| 45 | 高知 | 145 | 30.72 | +4.317 |

| 46 | 沖縄 | 136 | 28.81 | +32.04 |

| 47 | 大阪 | 113 | 23.94 | -3.419 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年における日本の小麦10a当たり収量は472kgで、前年から+8.009%の大幅増加となりました。近年、栽培技術の改良、品種更新、土壌管理の徹底などが進められており、天候も収穫期に好条件だったことが全国平均の底上げに寄与しました。

1方で、都道府県ごとの収量には大きなばらつきがあり、地域ごとの気候条件、農業インフラ、技術導入状況が強く反映されています。

愛知県 ― 高収量のトップランナー

-

収量:575kg(全国比121.8%)/前年比 +12.52%

愛知県は2023年も全国で最も高い10a当たり収量を記録しました。温暖な気候、地力の高い水田土壌に加え、農業試験場と連携した栽培技術の普及が功を奏しています。また、麦作農家の技術力が高く、収穫・乾燥・調整工程までを1貫管理する体制が整っています。

将来的にも高付加価値品種(製パン・製麺用)への対応力があり、収量と品質の両立が期待できます。

北海道 ― 広域栽培と機械化による安定成長

-

収量:542kg(全国比114.8%)/前年比 +15.32%

北海道は作付面積・収穫量ともに日本1であり、10a当たりの収量でも2023年に大幅な伸びを示しました。大規模農場での徹底した輪作管理、病害予防の体系的防除、品種改良が寄与し、全国平均を大きく上回る成果を上げています。

将来的には、乾燥コストの削減や土壌保全技術の深化が収量のさらなる向上につながると見られます。

4国と東北の中間水準地域 ― 愛媛・宮城の健闘

-

愛媛:464kg(全国比98.31%)/+2.655%

-

宮城:432kg(全国比91.53%)/+10.2%

愛媛は温暖な気候を活かして冬小麦の栽培が安定していますが、収量面では気候リスク(病害や過湿)を受けやすい傾向があります。宮城は2023年に収量を大きく伸ばしましたが、年による波も大きく、収量の平準化が今後の課題です。

両県ともに、中規模の生産者が主力であり、地域特性に応じた品種選定と播種管理の工夫が今後の鍵となります。

9州・関東内陸部の中位グループ ― 収量横ばいかやや減少

-

福岡:424kg(-7.221%)

-

群馬:420kg(-0.474%)

-

佐賀:417kg(-10.9%)

-

岡山:416kg(-4.368%)

福岡や佐賀は近年、天候不順による減収リスクに直面しています。特に2023年は降雨や気温の乱高下が影響したと考えられます。これらの地域では冬場の水管理と排水対策が収量の安定に直結するため、インフラ整備と精密農業の導入が不可欠です。

群馬・岡山は横ばいか微減ですが、技術水準自体は高く、今後の気候対応と品種改良で反転の可能性を秘めています。

関東・東海の下位グループ ― 収量のばらつきと挑戦

-

埼玉:396kg(+9.695%)

-

3重:360kg(+4.348%)

埼玉は10a当たりの収量ではやや低めながら、前年からは大幅に改善。水田転作としての麦作に取り組む生産者が増え、肥培管理と播種密度の見直しが成果に表れています。1方、3重は収量水準が低く、今後は土壌改良や栽培履歴のデータ活用が求められます。

どちらも地域ブランド小麦の需要は高いため、品質とのバランスを取る栽培体制の確立が課題です。

将来展望 ― 精密農業と地域連携が鍵

2023年は全国的に収量が伸びた年でしたが、地域によるばらつきは依然として大きく、今後は次のような取り組みが重視されると考えられます:

-

病害虫予測モデルの活用によるリスク管理

-

ドローン・センサーによる施肥・防除の最適化

-

収量と品質を両立する新規品種の導入

-

地域ごとの需給を踏まえた契約栽培の拡大

また、天候の極端化に対応するため、品種多様化と播種・収穫タイミングの分散など、気候適応型の農業体制づくりも求められます。

コメント