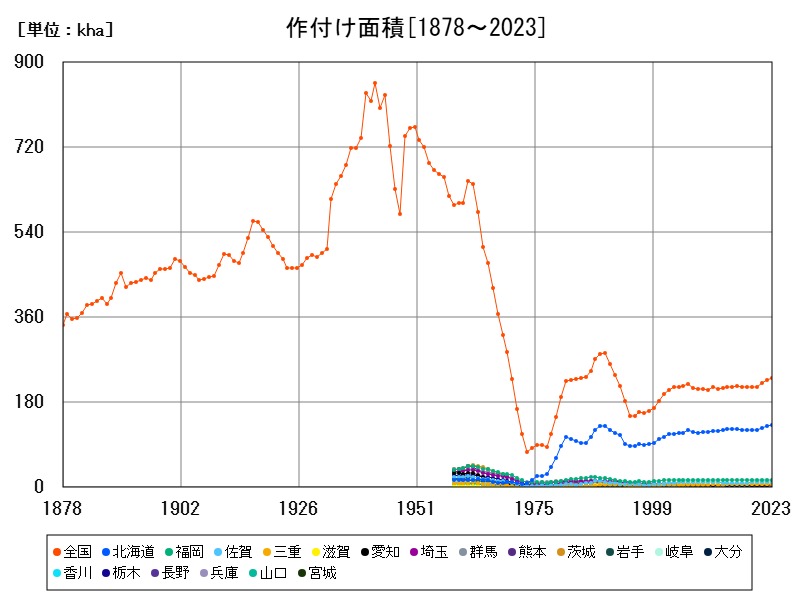

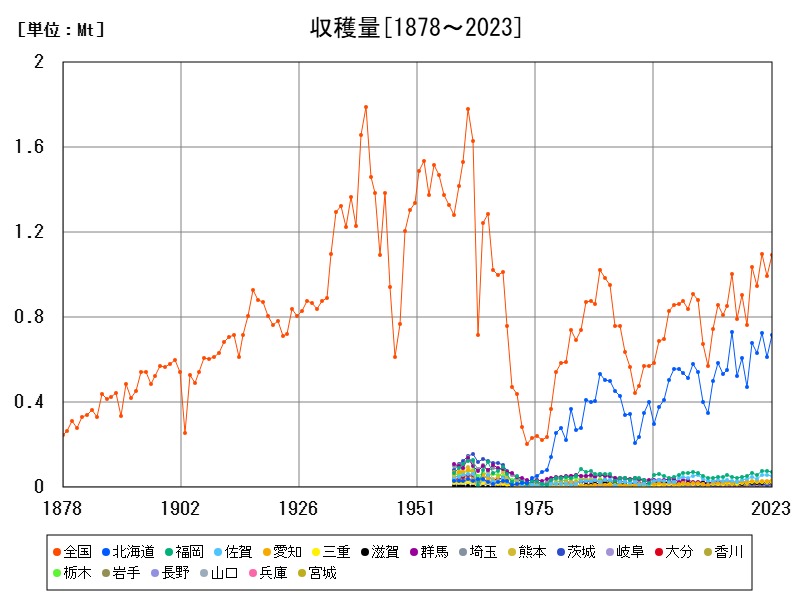

2023年の日本の小麦作付面積は23.17万haで前年比+1.9%。北海道が6割弱を占め、関東や中部でも作付が拡大。転作政策や地産地消の後押しにより増加傾向が続く見込み。今後は高品質品種の導入や担い手育成が鍵を握る。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 23.17 | 100 | +1.936 | |

| 1 | 北海道 | 13.23 | 57.1 | +1.302 |

| 2 | 福岡 | 1.65 | 7.121 | |

| 3 | 佐賀 | 1.22 | 5.265 | +0.826 |

| 4 | 三重 | 0.744 | 3.211 | +2.621 |

| 5 | 滋賀 | 0.678 | 2.926 | +4.954 |

| 6 | 愛知 | 0.596 | 2.572 | +1.533 |

| 7 | 埼玉 | 0.555 | 2.395 | +4.915 |

| 8 | 群馬 | 0.533 | 2.3 | -0.929 |

| 9 | 熊本 | 0.533 | 2.3 | +2.303 |

| 10 | 茨城 | 0.489 | 2.11 | +5.388 |

| 11 | 岩手 | 0.386 | 1.666 | +2.933 |

| 12 | 岐阜 | 0.359 | 1.549 | +2.865 |

| 13 | 大分 | 0.295 | 1.273 | -0.338 |

| 14 | 香川 | 0.263 | 1.135 | +11.44 |

| 15 | 栃木 | 0.248 | 1.07 | +4.202 |

| 16 | 長野 | 0.227 | 0.98 | |

| 17 | 兵庫 | 0.18 | 0.777 | +5.263 |

| 18 | 山口 | 0.164 | 0.708 | +5.128 |

| 19 | 宮城 | 0.116 | 0.501 | +16.7 |

| 20 | 岡山 | 0.101 | 0.436 | +5.649 |

| 21 | 青森 | 0.0801 | 0.346 | +9.277 |

| 22 | 千葉 | 0.0757 | 0.327 | +2.436 |

| 23 | 静岡 | 0.0719 | 0.31 | -4.005 |

| 24 | 長崎 | 0.07 | 0.302 | +9.204 |

| 25 | 福島 | 0.0468 | 0.202 | +8.333 |

| 26 | 愛媛 | 0.0405 | 0.175 | -0.978 |

| 27 | 秋田 | 0.0338 | 0.146 | +17.36 |

| 28 | 広島 | 0.023 | 0.0993 | +11.65 |

| 29 | 京都 | 0.0208 | 0.0898 | +6.122 |

| 30 | 福井 | 0.0204 | 0.088 | +51.11 |

| 31 | 島根 | 0.0168 | 0.0725 | +17.48 |

| 32 | 新潟 | 0.0164 | 0.0708 | +38.98 |

| 33 | 奈良 | 0.0128 | 0.0552 | +7.563 |

| 34 | 宮崎 | 0.0115 | 0.0496 | -4.167 |

| 35 | 石川 | 0.0112 | 0.0483 | +19.15 |

| 36 | 山形 | 0.0102 | 0.044 | -6.422 |

| 37 | 鳥取 | 0.0086 | 0.0371 | +6.173 |

| 38 | 山梨 | 0.0079 | 0.0341 | +3.947 |

| 39 | 徳島 | 0.0077 | 0.0332 | +5.479 |

| 40 | 鹿児島 | 0.0062 | 0.0268 | +29.17 |

| 41 | 富山 | 0.005 | 0.0216 | -1.961 |

| 42 | 神奈川 | 0.0039 | 0.0168 | |

| 43 | 東京 | 0.0011 | 0.00475 | -8.333 |

| 44 | 沖縄 | 0.0008 | 0.00345 | +14.29 |

| 45 | 高知 | 0.0004 | 0.00173 | |

| 46 | 和歌山 | 0.0004 | 0.00173 | |

| 47 | 大阪 | 0.0001 | 0.000432 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

2023年、日本全国の小麦作付面積は23.17万haとなり、前年から+1.936%の増加を記録しました。これは国産小麦への需要の高まりや、米の需給調整政策の1環としての水田転作促進、小麦の収益性の改善が反映された結果です。小麦は今や1部地域に偏重した作物となっていますが、その地域ごとの取り組みや条件によって動向に差が見られます。

小麦王国・北海道 ― 圧倒的なスケールと持続成長

-

作付面積:13.23万ha(全国比57.1%)/前年比 +1.302%

北海道は気候や土地条件に恵まれ、他地域とは桁違いの作付面積を維持しています。冷涼な気候が病害虫を抑制し、大規模農場での機械化・効率的な輪作体系により、持続的な小麦栽培が行われています。2023年も安定的に増加傾向を維持しており、今後も国産小麦の安定供給地として、不可欠な地域であり続けるでしょう。

今後の焦点は、収量の安定性を高める品種改良や、輸送コストを抑える地域加工体制の整備にあります。

9州北部 ― 温暖地での冬小麦栽培とその課題

-

福岡:1.65万ha(7.121%)

-

佐賀:1.22万ha(5.265%)

福岡と佐賀は、温暖な冬を活かした2条大麦との複合輪作や冬小麦栽培が長く行われている地域です。2023年は福岡の作付面積の伸びが見られなかった1方、佐賀では+0.826%と微増しています。両県とも都市近郊農業の圧力や、労働力不足といった課題に直面していますが、契約栽培や農業法人化の進展により、1定の安定性を確保しています。

将来は、担い手育成と機械化のさらなる促進、ならびに高品質麦への転換が重要になるでしょう。

中部・近畿地域 ― 安定した拡大と水田転作との連携

-

3重:0.744万ha(+2.621%)

-

滋賀:0.678万ha(+4.954%)

-

愛知:0.596万ha(+1.533%)

この地域では、稲作の後作や転作作物としての小麦が定着しています。特に滋賀の+4.954%の増加は顕著で、転作政策の活用や農地集積が進んだことが1因と考えられます。3重・愛知でも、地元製粉業者との連携や、加工用途を見据えた品種選定が進んでいます。

今後も、省力型栽培や環境対応型農業(化学肥料の使用削減など)との親和性が高く、環境負荷の低減と経済性の両立が求められます。

関東内陸部 ― 地域ブランドと地産地消の結節点

-

埼玉:0.555万ha(+4.915%)

-

群馬:0.533万ha(-0.929%)

-

茨城:0.489万ha(+5.388%)

関東では地元製粉業者やベーカリーとの関係が強く、「地粉」としてのブランド化が進んでいます。埼玉や茨城の5%前後の増加率は、農家の安定した販路確保や付加価値向上への期待感を反映していると考えられます。1方、群馬はわずかに減少し、高齢化や人手不足の影響が現れています。

将来的には、6次産業化(加工・販売の統合)との連携を強めることで、地域農業の活性化が見込まれます。

南9州・熊本 ― 水田利用型の展開と気候リスク

-

熊本:0.533万ha(+2.303%)

熊本は南9州の中では小麦作付が安定している地域で、特に水田転作による作付拡大が目立ちます。2023年もプラス成長を維持し、栽培の定着が進みつつあることを示しています。ただし、気候変動による早期出穂や病害リスクは依然として高く、技術的な気象対応力の強化が必要です。

将来予測と政策的視点

2023年の作付面積の増加傾向は、1時的な要因ではなく、以下の中長期的な要因に裏打ちされています:

-

国産小麦需要の高まり(パン・麺類業界からの要請)

-

米の需給調整を目的とした転作政策

-

環境への配慮と持続可能な農業への移行

-

地域ブランド化や地元消費への対応

今後の焦点は、高品質・高収益品種の導入と、販路確保・生産者支援の体制整備です。また、地域間の生産力格差を埋めるための知見共有と、新たな担い手の育成も急務となります。

コメント