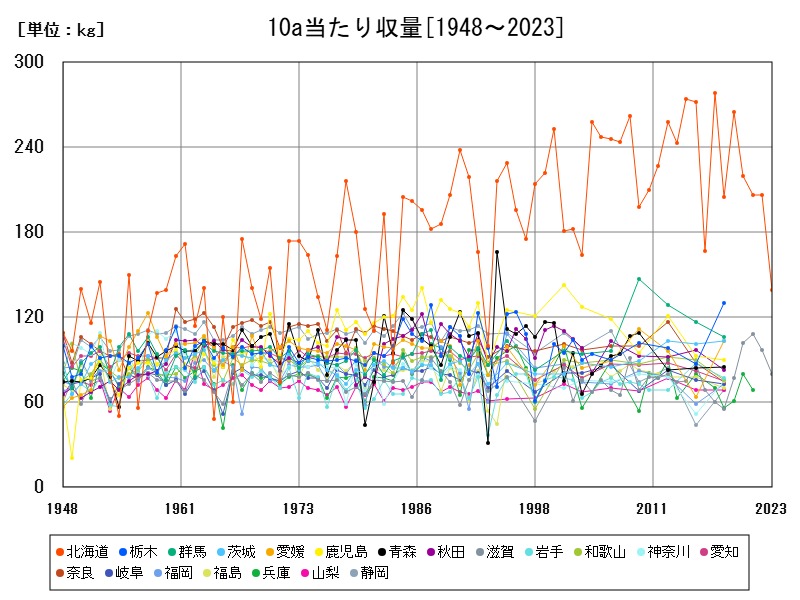

2023年の小豆10a当たり収量は全国平均125kgで前年から約31%減少。北海道が139kgで全国平均を上回る一方、滋賀80kg、京都39kgと低水準で大幅減。気候変動や病害虫、労働力不足が収量減の主因。今後は耐性品種開発やICT導入によるスマート農業化、地域特性に応じた支援策が必要とされる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 125 | 100 | -30.94 | |

| 1 | 北海道 | 139 | 111.2 | -32.52 |

| 2 | 滋賀 | 80 | 64 | -17.53 |

| 3 | 京都 | 39 | 31.2 | -45.83 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年における小豆の全国平均10a当たり収量は125kgであり、前年から約30.9%の大幅な減少を示しました。これは気候変動による生育環境の悪化や病害虫被害の拡大、さらに作付管理の困難さが影響していると推察されます。全国的に収量の低下が顕著で、農業現場では生産効率の維持が大きな課題となっています。

北海道の収量動向と特徴

北海道は全国の中でも10a当たり収量が最も高く139kgで、全国平均の111.2%にあたります。しかし、前年からは32.5%減少しており、収量低下が顕著です。北海道の小豆は広大な農地と高度な機械化によって大量生産が可能ですが、2023年は気象不順や生育期間中のストレス要因により収量減が避けられなかったと考えられます。今後は気象変動対策や病害虫防除の強化が急務です。

滋賀・京都の収量状況と課題

滋賀県は10a当たり80kgで全国平均の64%に留まり、前年から約17.5%減少しています。京都は39kgと極めて低く、全国比31.2%で、45.8%の大幅減少を記録しました。両県ともに小規模・手作業中心の栽培が多く、栽培管理の難しさ、気象条件の影響、土地の制約が収量低下の要因とされています。特に京都は都市化の進展も生産環境に影響していることが予想されます。

全国的な収量減少の背景と今後の展望

小豆の収量低下は気候変動による異常気象の増加や病害虫の拡大、栽培技術の限界が主因と考えられます。加えて、労働力不足や経営規模の縮小も影響しています。将来的には、耐性品種の開発やICT技術の導入によるスマート農業化、気象データを活用した栽培管理の高度化が鍵を握ります。また、地域ごとの特性に応じた支援策が求められます。

まとめと課題

2023年の小豆10a当たり収量は全国的に大幅減少し、特に都市近郊の滋賀・京都では低迷が顕著です。北海道は高収量を維持するも減少傾向にあります。気候変動や栽培技術、地域特性への対応が急務であり、持続可能な生産体制の確立に向けた政策支援と技術革新が求められています。

コメント