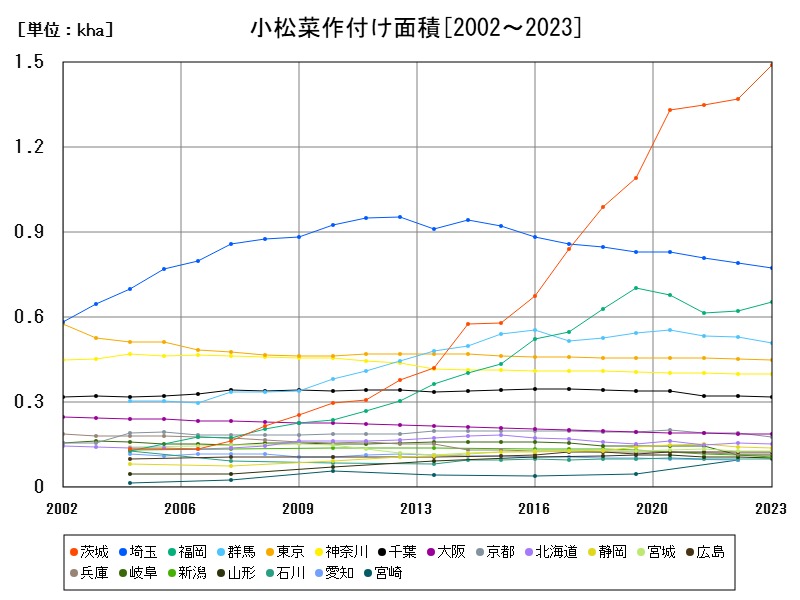

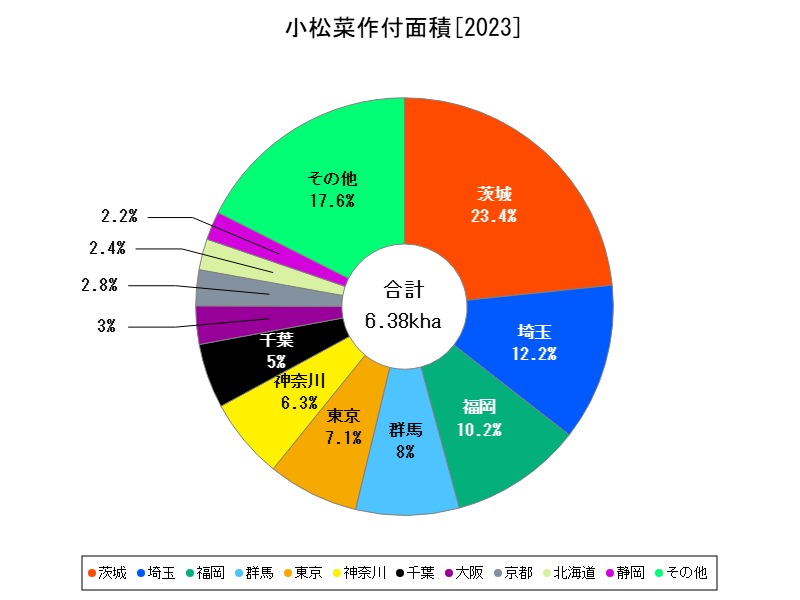

2023年の小松菜作付け面積は全国で7.44千haとなり、前年比+0.677%と微増。茨城が大幅増で全国の20%を占め、福岡も拡大傾向。埼玉・千葉など都市近郊型の県では微減し、農地縮小や高齢化が影響。今後はスマート農業や周年供給体制の整備が持続性を左右する。

小松菜の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 7.44 | 100 | +0.677 | |

| 1 | 茨城 | 1.49 | 20.03 | +8.759 |

| 2 | 埼玉 | 0.775 | 10.42 | -2.146 |

| 3 | 福岡 | 0.653 | 8.777 | +4.647 |

| 4 | 群馬 | 0.51 | 6.855 | -4.135 |

| 5 | 東京 | 0.45 | 6.048 | -0.442 |

| 6 | 神奈川 | 0.399 | 5.363 | -0.25 |

| 7 | 千葉 | 0.319 | 4.288 | -1.543 |

| 8 | 大阪 | 0.189 | 2.54 | |

| 9 | 京都 | 0.177 | 2.379 | -6.842 |

| 10 | 北海道 | 0.153 | 2.056 | -3.165 |

| 11 | 静岡 | 0.14 | 1.882 | -1.408 |

| 12 | 宮城 | 0.127 | 1.707 | -1.55 |

| 13 | 広島 | 0.125 | 1.68 | -0.794 |

| 14 | 兵庫 | 0.116 | 1.559 | -1.695 |

| 15 | 岐阜 | 0.114 | 1.532 | |

| 16 | 新潟 | 0.108 | 1.452 | -6.087 |

| 17 | 山形 | 0.105 | 1.411 | -1.869 |

| 18 | 石川 | 0.099 | 1.331 | -1.98 |

| 19 | 徳島 | 0.086 | 1.156 | -9.474 |

| 20 | 奈良 | 0.053 | 0.712 | -1.852 |

| 21 | 長崎 | 0.051 | 0.685 | -15 |

| 22 | 和歌山 | 0.046 | 0.618 | +2.222 |

| 23 | 香川 | 0.036 | 0.484 | |

| 24 | 鳥取 | 0.031 | 0.417 | -3.125 |

| 25 | 山口 | 0.023 | 0.309 | -4.167 |

詳細なデータとグラフ

小松菜の現状と今後

2023年の小松菜の全国作付け面積は7.44千haで、前年比で+0.677%とわずかに増加しました。小松菜は周年栽培が可能で、短期間で収穫可能な葉菜類として都市近郊を中心に多くの生産が行われています。

需要面では、健康志向の高まりや離乳食・高齢者食向けとしての利用が進み、安定的な市場を維持しています。1方で地域差や農家の高齢化が今後の課題として現れつつあります。

茨城県 — 圧倒的トップと拡大傾向

作付け面積:1.49千ha(全国の約20%)|前年比:+8.759%

茨城県は全国トップの作付け面積を誇り、近年さらに拡大を見せています。首都圏への輸送に便利な立地と、水田転作や施設栽培を活用した効率的な周年生産が可能であることが強みです。

特に県南地域では機械化が進んでおり、複数作(ほうれん草、春菊など)とのローテーション栽培が収益性を高めています。今後も若手の就農支援が続けば、さらなる増加が期待されます。

埼玉県・神奈川県・千葉県 — 都市近郊型の供給基地

-

埼玉県:0.775千ha|前年比:-2.146%

-

神奈川県:0.399千ha|前年比:-0.25%

-

千葉県:0.319千ha|前年比:-1.543%

これらの県は大都市圏に隣接していることから、地場流通や学校給食向けを中心に安定的な生産が行われています。ただし面積は微減しており、都市化による農地の縮小や、農業従事者の高齢化が影響していると考えられます。

これらの地域では今後、都市農業の高度化(ICT温室、立体栽培など)や、地産地消モデルの進化が持続可能な農業の鍵になるでしょう。

福岡県 — 西日本の重要産地としての存在感

作付け面積:0.653千ha|前年比:+4.647%

福岡県は西日本の大消費地(福岡市・北9州市など)への供給地として、小松菜の安定した周年供給体制を構築しています。施設栽培の導入が進んでおり、天候に左右されない生産が拡大の背景にあります。

また、若年層の就農支援や農業法人の3入も見られ、比較的将来性のある地域といえます。今後は輸送コストの抑制や、地域ブランド化による差別化も課題となるでしょう。

群馬県・東京 — 都市圏と内陸のバランス型地域

-

群馬県:0.51千ha|前年比:-4.135%

-

東京都:0.45千ha|前年比:-0.442%

群馬県は内陸高原地帯を活かして夏場の生産に強みを持っていますが、減少傾向にあります。中山間地の高齢化と獣害の影響も1因でしょう。

1方、東京都は都市農業の代表例であり、直売所やJA経由の地場供給が中心です。小規模ながら効率の良い栽培が続いており、今後も都市農業政策により維持される可能性があります。

関西地域と北海道の現状

-

大阪府:0.189千ha(前年比不明)

-

京都府:0.177千ha|前年比:-6.842%

-

北海道:0.153千ha|前年比:-3.165%

関西圏では大阪・京都ともに都市近郊農業が基盤ですが、減少傾向が顕著です。地価や労働力不足の影響が大きく、今後は農業法人による土地集約や省力化が鍵を握ります。

北海道では冷涼な気候を活かした夏作が中心ですが、栽培期間の短さから規模拡大には限界があります。地域特性を生かした季節限定商品などでの差別化が今後のテーマとなります。

将来予測と対策の方向性

今後の小松菜栽培の動向は、以下のような方向性が見込まれます:

増加が見込まれる要因

-

健康志向による青菜需要の安定

-

学校給食や高齢者施設向けの需要確保

-

短期栽培が可能でリスク分散しやすい

減少リスクを抱える要因

-

都市圏での農地縮小と担い手不足

-

葉菜類共通の課題である天候・病害虫リスク

-

高単価が期待しにくい価格構造

今後は、スマート農業技術の導入、周年供給体制の確立(施設・水耕栽培)、および新規就農支援と法人経営の拡大が、持続可能な発展の鍵となります。

コメント