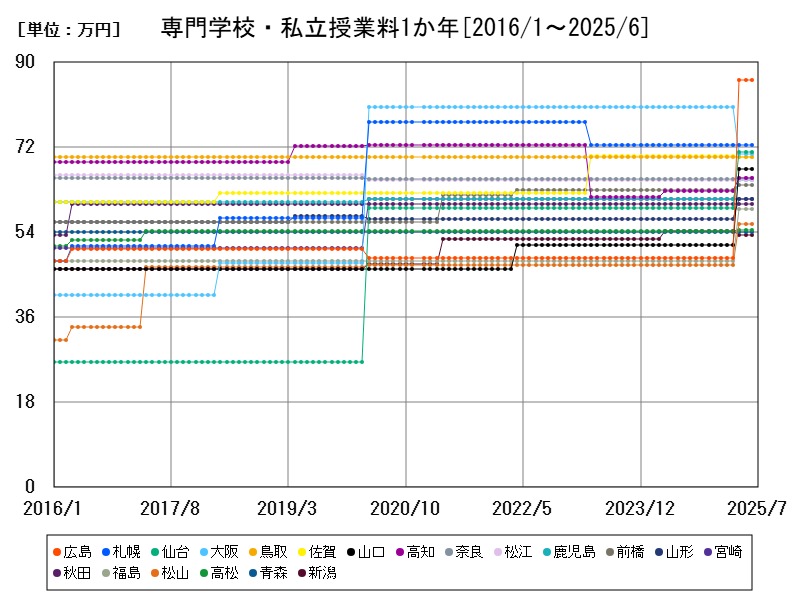

2025年の専門学校・私立授業料は全国平均52.42万円で、広島が86.2万円と最も高い水準です。前年から全国平均は約2.4%増加し、広島の77.7%上昇が際立ちます。一方で大阪は12.5%減少。地域ごとに授業料の差は教育投資や競争状況が影響し、少子化や学生負担軽減も今後の重要課題です。

都市別の専門学校・私立授業料1か年の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 52.42 | +2.396 | |

| 1 | 広島 | 86.2 | +77.7 |

| 2 | 札幌 | 72.5 | +0.0562 |

| 3 | 仙台 | 71 | +20.23 |

| 4 | 大阪 | 70.5 | -12.54 |

| 5 | 鳥取 | 70 | |

| 6 | 佐賀 | 70 | -0.172 |

| 7 | 山口 | 67.5 | +31.34 |

| 8 | 高知 | 65.5 | +4.442 |

| 9 | 奈良 | 65.4 | +0.015 |

| 10 | 鹿児島 | 65 | +6.595 |

| 11 | 松江 | 65 | -0.205 |

| 12 | 前橋 | 64 | +1.583 |

| 13 | 山形 | 61 | +7.366 |

| 14 | 宮崎 | 61 | -0.252 |

| 15 | 秋田 | 60 | |

| 16 | 福島 | 59 | +22.92 |

| 17 | 松山 | 55.8 | +18.72 |

| 18 | 高松 | 54.5 | +0.237 |

| 19 | 青森 | 54 | |

| 20 | 津 | 53.5 | -2.154 |

| 21 | 新潟 | 53.5 | -1.446 |

| 22 | 大分 | 53.5 | +2.885 |

| 23 | 熊本 | 53 | -0.04 |

| 24 | 京都 | 52 | -0.0308 |

| 25 | 東京都区部 | 50 | -4.549 |

| 26 | 福井 | 49.5 | +0.0861 |

| 27 | 福岡 | 49.3 | -5.765 |

| 28 | 水戸 | 49 | +18.65 |

| 29 | 長崎 | 48 | |

| 30 | さいたま | 48 | -3.325 |

| 31 | 那覇 | 47.75 | -0.284 |

| 32 | 岐阜 | 47.5 | -0.642 |

| 33 | 金沢 | 47 | -0.416 |

| 34 | 静岡 | 45 | -0.23 |

| 35 | 長野 | 45 | -1.156 |

| 36 | 宇都宮 | 45 | +8.99 |

| 37 | 神戸 | 43.2 | -9.767 |

| 38 | 富山 | 43 | +13.22 |

| 39 | 盛岡 | 42 | -0.353 |

| 40 | 大津 | 39.2 | +5.729 |

| 41 | 甲府 | 37.6 | -0.00665 |

| 42 | 千葉 | 37.5 | -0.0818 |

| 43 | 横浜 | 36 | |

| 44 | 徳島 | 36 | |

| 45 | 岡山 | 31 | +24 |

| 46 | 名古屋 | 22.8 | -52.79 |

| 47 | 和歌山 | 21.03 | -41.58 |

詳細なデータとグラフ

専門学校・私立授業料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での専門学校・私立授業料1か年の全国平均は約52.42万円です。都市別では、広島が86.2万円で最も高く、札幌(72.5万円)、仙台(71万円)、大阪(70.5万円)と続きます。鳥取や佐賀も70万円台と高額水準を示し、山口や高知、奈良、鹿児島など西日本の都市が高価格帯に位置しています。これらの都市では、専門分野の充実や教育内容の多様化により授業料が高めに設定される傾向があります。

授業料の推移と増減傾向

前年同月比では全国平均で約+2.396%の増加が見られます。特に広島は驚異的な77.7%の上昇を示しており、仙台(+20.23%)、山口(+31.34%)、鹿児島(+6.595%)も大幅な増加となっています。1方、大阪は-12.54%の減少が目立ち、佐賀も微減傾向です。これらの差異は地域の教育需要、経済状況、教育施設の投資状況に起因すると考えられます。

都市別授業料差の背景と要因

広島の大幅上昇は施設改修や新規学科導入など教育環境の刷新が背景にある可能性が高いです。仙台や山口の増加も同様に教育投資や運営コスト増が関係していると見られます。対照的に大阪の減少は競争激化や学費負担軽減策の影響であり、学生確保を優先した価格調整と推察されます。その他の都市も経済環境の変動や地域の教育政策が授業料に反映されています。

今後の展望と課題

専門学校の授業料は少子化による学生数減少圧力や教育の質維持が今後の大きな課題です。教育機関は投資を続けつつも、学生にとって負担が過度にならないよう価格設定を工夫する必要があります。また地域間格差の是正や、オンライン教育の活用など新たな取り組みが期待されます。

まとめ

2025年の専門学校・私立授業料1か年は全国平均52.42万円で、広島や札幌、仙台が高額です。全国的には2.4%程度の増加が見られますが、広島の急上昇や大阪の減少など地域ごとのばらつきも大きいです。教育投資と学生負担のバランスが今後の鍵となります。

コメント