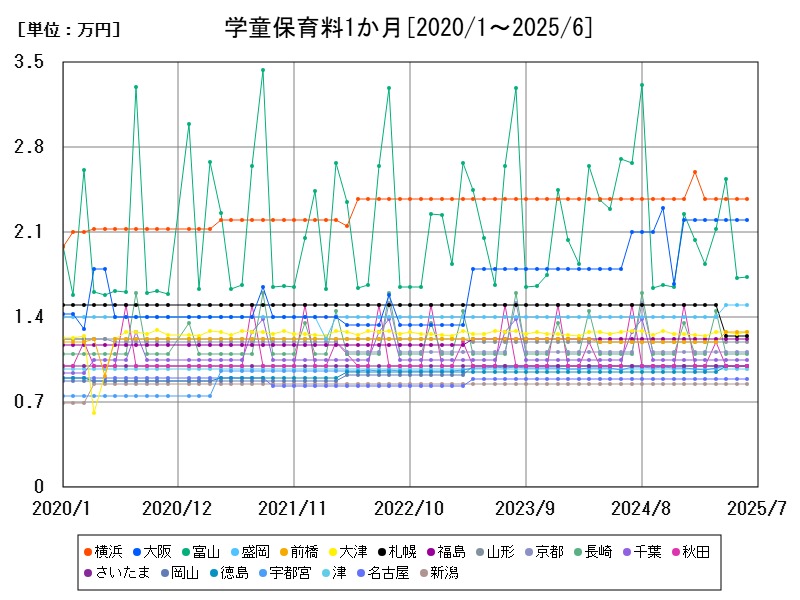

2025年の学童保育料1か月の全国平均は約0.868万円で、横浜市が2.375万円、大阪市は2.2万円と高額です。前年と比べ大阪は22.22%増加しましたが、富山や札幌では大幅に減少しています。地域差は自治体の補助政策や需要供給のバランスによるもので、今後は持続可能な料金設定が課題です。

都市別の学童保育料1か月の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 0.869 | -1.365 | |

| 1 | 横浜 | 2.375 | |

| 2 | 大阪 | 2.2 | +22.22 |

| 3 | 富山 | 1.735 | -35.74 |

| 4 | 盛岡 | 1.5 | +7.143 |

| 5 | 大津 | 1.275 | |

| 6 | 前橋 | 1.275 | +6.25 |

| 7 | 札幌 | 1.25 | -16.67 |

| 8 | 福島 | 1.225 | |

| 9 | 山形 | 1.2 | |

| 10 | 京都 | 1.115 | |

| 11 | 長崎 | 1.1 | |

| 12 | 千葉 | 1.05 | |

| 13 | 秋田 | 1 | |

| 14 | 徳島 | 1 | +5.263 |

| 15 | 岡山 | 1 | |

| 16 | さいたま | 1 | |

| 17 | 宇都宮 | 0.995 | +3.109 |

| 18 | 津 | 0.975 | |

| 19 | 名古屋 | 0.89 | |

| 20 | 新潟 | 0.85 | |

| 21 | 松江 | 0.84 | |

| 22 | 金沢 | 0.825 | -5.714 |

| 23 | 高知 | 0.81 | |

| 24 | 那覇 | 0.8 | |

| 25 | 静岡 | 0.75 | -11.76 |

| 26 | 水戸 | 0.71 | |

| 27 | 高松 | 0.7 | +2.941 |

| 28 | 福井 | 0.65 | |

| 29 | 奈良 | 0.65 | |

| 30 | 鳥取 | 0.625 | +4.167 |

| 31 | 松山 | 0.625 | |

| 32 | 佐賀 | 0.625 | |

| 33 | 熊本 | 0.61 | +4.274 |

| 34 | 神戸 | 0.6 | |

| 35 | 大分 | 0.56 | |

| 36 | 鹿児島 | 0.55 | |

| 37 | 東京都区部 | 0.55 | |

| 38 | 和歌山 | 0.55 | +10 |

| 39 | 甲府 | 0.5 | |

| 40 | 広島 | 0.5 | |

| 41 | 岐阜 | 0.5 | |

| 42 | 山口 | 0.48 | +5.495 |

| 43 | 福岡 | 0.455 | |

| 44 | 長野 | 0.38 | |

| 45 | 宮崎 | 0.35 | |

| 46 | 青森 | 0.32 | |

| 47 | 仙台 | 0.3 |

詳細なデータとグラフ

学童保育料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の学童保育料1か月の全国平均は約0.868万円です。都市別に見ると、横浜市が2.375万円で最も高く、次いで大阪市の2.2万円、富山市の1.725万円、盛岡市の1.5万円、前橋市の1.275万円、大津市の1.264万円、札幌市の1.25万円、福島市の1.225万円、山形市の1.2万円、京都市の1.115万円が続きます。特に大都市圏で高額な傾向が顕著です。

学童保育料の推移と地域差の動向

前年同月比では全国平均で約-0.524%のわずかな減少が見られます。地域ごとに増減があり、大阪市では22.22%の大幅増加、盛岡市や前橋市でもそれぞれ7.14%、6.25%の増加が見られます。1方、富山市では-24.67%、札幌市では-16.67%と大幅な減少も観測され、地域ごとの政策変更やサービス内容の見直しが影響しています。

都市別学童保育料の特徴と背景

横浜市や大阪市の高額な学童保育料は、都市部での需要の高さや施設運営費の上昇、保育士の人件費高騰などが影響しています。富山市や札幌市での大幅減少は、自治体による料金補助強化や利用者負担の見直しが要因と考えられます。地域の経済状況や行政方針により価格設定は大きく左右されます。

価格変動の要因と今後の課題

学童保育料の変動は主に人件費、施設維持費、自治体の財政支援、そして需要供給バランスに依存します。都市部では保育士不足や需要の急増により料金が上昇傾向にある1方、地方都市では補助政策の充実により負担軽減が進んでいます。今後は質の高い保育を持続可能な料金で提供することが求められます。

まとめ

2025年の学童保育料1か月の全国平均は約0.868万円。横浜市や大阪市で高額となり、特に大阪では前年から22.22%の増加。1方、富山市や札幌市では大幅減少が見られ、自治体の支援政策や地域経済により価格は大きく異なる。

コメント