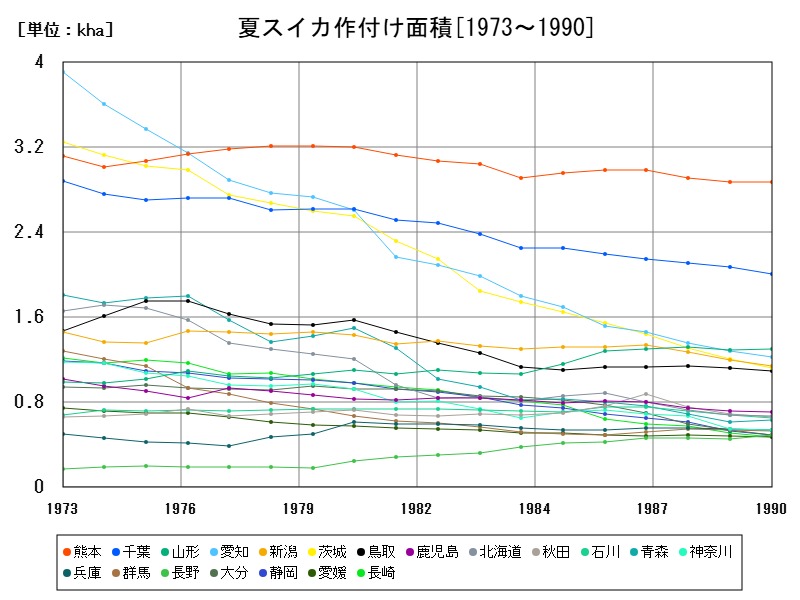

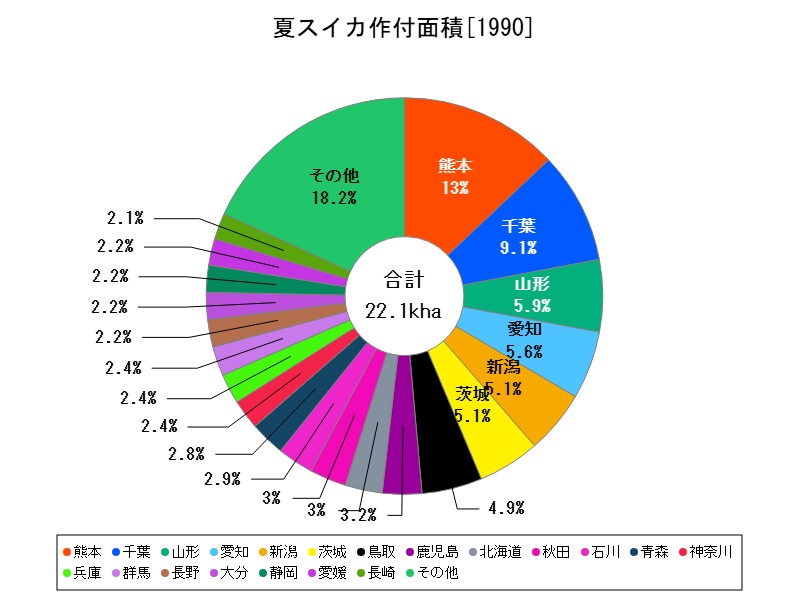

1990年時点の夏スイカ作付け面積は全国で22.1kha。熊本や千葉が主要産地を形成する一方、多くの地域で減少傾向が続いています。山形県は唯一増加を示し、品質重視のブランド戦略が奏功。今後は機械化や地域特化型の高付加価値戦略が重要です。

夏スイカの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 22.1 | 100 | -3.07 | |

| 1 | 熊本 | 2.87 | 12.99 | |

| 2 | 千葉 | 2.01 | 9.095 | -2.899 |

| 3 | 山形 | 1.3 | 5.882 | +0.775 |

| 4 | 愛知 | 1.23 | 5.566 | -3.906 |

| 5 | 新潟 | 1.14 | 5.158 | -5 |

| 6 | 茨城 | 1.12 | 5.068 | -7.438 |

| 7 | 鳥取 | 1.09 | 4.932 | -2.679 |

| 8 | 鹿児島 | 0.711 | 3.217 | -0.837 |

| 9 | 北海道 | 0.672 | 3.041 | -1.176 |

| 10 | 秋田 | 0.66 | 2.986 | -4.624 |

| 11 | 石川 | 0.651 | 2.946 | -4.124 |

| 12 | 青森 | 0.631 | 2.855 | +1.939 |

| 13 | 神奈川 | 0.538 | 2.434 | -2.359 |

| 14 | 兵庫 | 0.538 | 2.434 | -1.284 |

| 15 | 群馬 | 0.534 | 2.416 | -0.187 |

| 16 | 長野 | 0.492 | 2.226 | +8.85 |

| 17 | 大分 | 0.489 | 2.213 | -9.276 |

| 18 | 静岡 | 0.488 | 2.208 | -7.576 |

| 19 | 愛媛 | 0.478 | 2.163 | -1.443 |

| 20 | 長崎 | 0.476 | 2.154 | -6.849 |

| 21 | 福井 | 0.43 | 1.946 | -0.922 |

| 22 | 広島 | 0.305 | 1.38 | -2.556 |

| 23 | 福岡 | 0.268 | 1.213 | -4.965 |

| 24 | 山口 | 0.24 | 1.086 | +2.128 |

| 25 | 和歌山 | 0.228 | 1.032 | -4.202 |

| 26 | 三重 | 0.228 | 1.032 | -5.785 |

| 27 | 奈良 | 0.219 | 0.991 | -1.794 |

| 28 | 徳島 | 0.182 | 0.824 | -7.143 |

| 29 | 岡山 | 0.18 | 0.814 | -6.736 |

| 30 | 滋賀 | 0.176 | 0.796 | -5.882 |

| 31 | 大阪 | 0.174 | 0.787 | +1.163 |

| 32 | 富山 | 0.172 | 0.778 | -2.273 |

| 33 | 宮崎 | 0.17 | 0.769 | -15.84 |

| 34 | 京都 | 0.146 | 0.661 | -0.68 |

| 35 | 香川 | 0.137 | 0.62 | -3.521 |

| 36 | 島根 | 0.108 | 0.489 | |

| 37 | 佐賀 | 0.108 | 0.489 | -25 |

| 38 | 高知 | 0.107 | 0.484 | -7.759 |

| 39 | 福島 | 0.107 | 0.484 | |

| 40 | 岩手 | 0.091 | 0.412 | +1.111 |

| 41 | 岐阜 | 0.084 | 0.38 | -4.545 |

| 42 | 沖縄 | 0.038 | 0.172 | -13.64 |

| 43 | 栃木 | 0.037 | 0.167 | +8.824 |

| 44 | 埼玉 | 0.035 | 0.158 | -12.5 |

| 45 | 宮城 | 0.028 | 0.127 | -3.448 |

| 46 | 東京 | 0.02 | 0.0905 | -4.762 |

| 47 | 山梨 | 0.009 | 0.0407 | +12.5 |

詳細なデータとグラフ

夏スイカの現状と今後

夏スイカは、日本の風物詩とも言える夏季限定の重要作物であり、地域の特産品や家庭消費向けに需要があります。1990年時点の全国作付け面積は22.1khaですが、前年からは-3.07%と減少しており、全体的に縮小傾向がみられます。この背景には農業従事者の高齢化、市場価格の低迷、都市化などが影響していると考えられます。

熊本県:最大産地としての存在感

熊本県は2.87khaで全国1位の作付け面積を誇ります。9州の温暖な気候と比較的安定した天候条件に支えられ、夏スイカの露地栽培が盛んに行われています。生産規模の大きさは流通の安定供給に貢献していますが、今後は価格競争や労働力の確保が課題となるでしょう。

千葉県:都市近郊の供給基地

千葉県は2.01khaで第2位。東京都心からのアクセスが良く、近郊農業としての強みを活かして新鮮なスイカを迅速に供給しています。しかし、-2.899%の減少が示す通り、都市化による農地の減少や農家の高齢化が徐々に生産体制に影響を及ぼしています。

山形県:増加傾向にある東北の主力産地

山形県は1.3khaで、前年から+0.775%の増加を示しています。東北地方では数少ない作付け増加地域であり、冷涼な気候が糖度の高いスイカづくりに適しているとされています。高品質志向に基づくブランド化や観光農業との連携が、今後の拡大を支える鍵となるでしょう。

愛知・新潟・茨城県:減少傾向の中部・関東産地

愛知県(1.23kha、-3.906%)・新潟県(1.14kha、-5%)・茨城県(1.12kha、-7.438%)はいずれも比較的作付け規模が大きいものの、減少率も顕著です。特に茨城県は全国平均を大きく上回る減少で、作業負担の大きさや価格競争の激化が影響していると考えられます。これらの地域では栽培面積を維持するには機械化や新技術の導入が必要不可欠です。

鳥取県:安定生産と減少傾向のバランス

鳥取県(1.09kha、-2.679%)はブランドスイカ「大栄スイカ」などで知られ、品質面では全国的な知名度を誇ります。面積の減少率はやや緩やかで、地域資源を活かしたブランド戦略が奏功しています。ただし、継続的な生産体制を維持するには、後継者不足の解消と販路拡大が求められます。

鹿児島・北海道・秋田県:地域特性を活かした多様な生産形態

鹿児島県(0.711kha、-0.837%)は南国の早出しスイカとして、北海道(0.672kha、-1.176%)と秋田県(0.66kha、-4.624%)は冷涼な気候を利用した高糖度スイカの産地として知られます。特に秋田県の減少幅はやや大きく、生産者の高齢化と後継者不足が懸念されます。1方で、北海道や鹿児島では気候を活かした差別化が可能で、今後も需要は期待されます。

将来予測:縮小から選択と集中へ

全国的にみると夏スイカの作付け面積は縮小傾向が続くと予想されますが、ブランド化・観光農園・産直販売などを通じて、地域ごとの「選択と集中」が進むと考えられます。また、耐病性や高糖度を兼ね備えた新品種の開発、ドリップ灌水やマルチングなどの省力技術も普及しており、生産性を向上させながら縮小する農地での収益確保が課題となるでしょう。

コメント