2025年5月の塩さけ100gの全国平均価格は297.2円。北九州、西宮、浦安など港湾近隣の都市で高価格が顕著で、地方中核都市も高めに推移。前年同月比で全国平均+10.07%の大幅上昇を示し、原材料価格や物流費、加工コストの上昇が主因。今後は原料供給環境とコスト管理が価格安定の鍵となる。

都市別の塩さけ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 300 | +11.21 | |

| 1 | 北九州 | 373 | +4.482 |

| 2 | 松山 | 348 | +4.819 |

| 3 | 大津 | 346 | +7.453 |

| 4 | 和歌山 | 344 | +28.36 |

| 5 | 西宮 | 340 | +18.06 |

| 6 | 浦安 | 338 | +21.15 |

| 7 | 熊本 | 337 | +19.5 |

| 8 | 水戸 | 337 | +16.61 |

| 9 | 富士 | 332 | +5.063 |

| 10 | 松阪 | 327 | +26.25 |

| 11 | 広島 | 327 | +12.76 |

| 12 | 京都 | 327 | +16.79 |

| 13 | 神戸 | 326 | +11.26 |

| 14 | 熊谷 | 325 | +11.3 |

| 15 | 川口 | 325 | +18.18 |

| 16 | 札幌 | 323 | +27.67 |

| 17 | 奈良 | 321 | +18.89 |

| 18 | 東京都区部 | 320 | +12.28 |

| 19 | 山形 | 320 | +38.53 |

| 20 | 堺 | 320 | +23.55 |

| 21 | 津 | 319 | +11.54 |

| 22 | 岡山 | 319 | +19.92 |

| 23 | 相模原 | 316 | +42.34 |

| 24 | 岐阜 | 315 | +18.87 |

| 25 | 豊橋 | 312 | |

| 26 | 福岡 | 312 | +19.54 |

| 27 | 大阪 | 312 | +22.83 |

| 28 | 福井 | 311 | -8.798 |

| 29 | さいたま | 311 | +9.894 |

| 30 | 松江 | 310 | +7.639 |

| 31 | 函館 | 310 | +10.32 |

| 32 | 佐世保 | 310 | -1.899 |

| 33 | 宮崎 | 306 | -2.548 |

| 34 | 佐賀 | 306 | +22.89 |

| 35 | 甲府 | 304 | +4.828 |

| 36 | 高知 | 303 | +15.21 |

| 37 | 立川 | 303 | -2.258 |

| 38 | 名古屋 | 302 | +21.29 |

| 39 | 伊丹 | 302 | +13.11 |

| 40 | 姫路 | 301 | +5.245 |

| 41 | 横浜 | 300 | +9.489 |

| 42 | 富山 | 300 | -0.99 |

| 43 | 秋田 | 299 | +6.786 |

| 44 | 山口 | 298 | +13.74 |

| 45 | 宇部 | 298 | +7.971 |

| 46 | 藤沢 | 297 | |

| 47 | 宇都宮 | 296 | +23.33 |

| 48 | 高松 | 295 | -0.673 |

| 49 | 長崎 | 295 | +10.07 |

| 50 | 浜松 | 295 | +21.9 |

| 51 | 大分 | 295 | +11.32 |

| 52 | 那覇 | 289 | +10.73 |

| 53 | 福山 | 289 | +1.761 |

| 54 | 静岡 | 288 | +8.271 |

| 55 | 旭川 | 288 | +19.01 |

| 56 | 日立 | 287 | +5.904 |

| 57 | 府中 | 284 | +14.98 |

| 58 | 千葉 | 283 | +12.3 |

| 59 | 金沢 | 282 | |

| 60 | 仙台 | 282 | +8.046 |

| 61 | 東大阪 | 281 | +4.851 |

| 62 | 福島 | 278 | +11.65 |

| 63 | 今治 | 278 | +3.731 |

| 64 | 柏 | 276 | |

| 65 | 川崎 | 276 | +8.235 |

| 66 | 小山 | 276 | +4.943 |

| 67 | 枚方 | 275 | +14.58 |

| 68 | 鳥取 | 273 | +4.598 |

| 69 | 所沢 | 273 | -12.22 |

| 70 | 新潟 | 271 | +7.54 |

| 71 | 松本 | 269 | +15.45 |

| 72 | 八戸 | 269 | +14.47 |

| 73 | 鹿児島 | 268 | +15.52 |

| 74 | 徳島 | 267 | |

| 75 | 長岡 | 265 | +5.578 |

| 76 | 長野 | 263 | +16.37 |

| 77 | 八王子 | 263 | +6.911 |

| 78 | 前橋 | 257 | +3.213 |

| 79 | 郡山 | 252 | +13.51 |

| 80 | 盛岡 | 252 | +15.6 |

| 81 | 青森 | 236 | +3.057 |

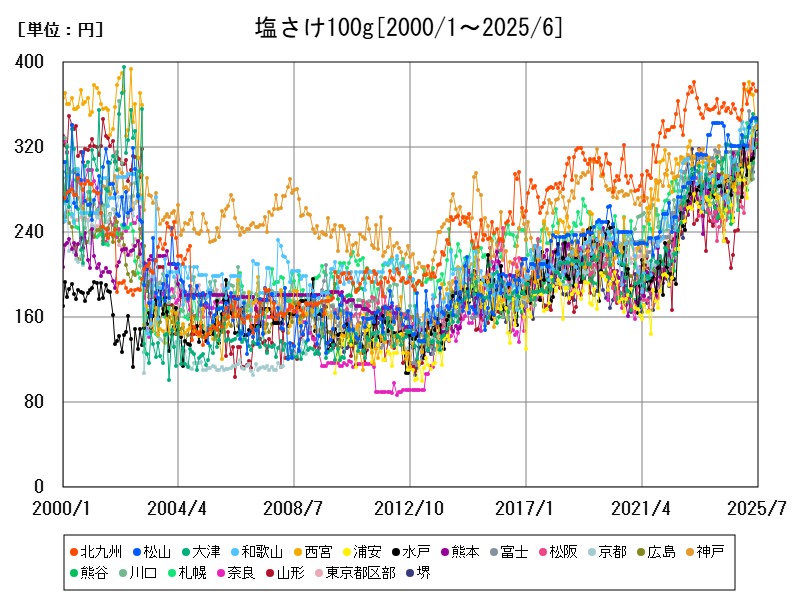

詳細なデータとグラフ

塩さけの小売価格の相場と推移

2025年5月時点における塩さけ100gの全国平均価格は297.2円です。価格が高い都市は北9州(380円)、西宮(369円)、大津(351円)、松山(348円)、富士(338円)、神戸(335円)、浦安(331円)、山形(330円)、奈良(329円)、東京都区部(325円)と続き、全国的に大都市や港湾都市、地方中核都市で価格が高めに推移しています。

都市別の価格傾向と地域差の分析

北9州や西宮、浦安などの高価格都市

北9州、西宮、浦安といった港湾や工業地帯の近隣都市で価格が特に高くなっています。これは流通拠点の集積による需給バランスの影響や、輸入原料の扱いが多い地域での物流費・人件費の上昇が反映されている可能性があります。

中核地方都市での安定した高価格

松山や大津、山形、奈良といった地方の中核都市でも価格が全国平均を上回っています。地元消費者の購買力や品質志向、さらには流通コストが価格に反映されやすいことが考えられます。

東京都区部の価格

東京都区部は325円とやや控えめながら全国平均をやや上回る水準で、競争の激しい大都市であるため価格の上下は比較的安定していると見られます。

価格推移と高騰要因

前年同月比の増加率は全国平均で+10.07%と大幅に上昇しています。特に浦安(+26.82%)、山形(+41.03%)、西宮(+25.94%)などで高騰が顕著です。

価格高騰の主な要因

-

原材料コストの上昇:鮭の漁獲量減少や海外からの輸入原料価格の高騰が直撃。

-

物流費の増加:燃料費や輸送費の上昇により、特に遠隔地や地方都市で価格に反映。

-

加工コストの上昇:人件費、包装材費の高騰も価格に影響。

-

消費者の品質志向の変化:安全性や鮮度を重視する傾向が高価格帯を押し上げ。

今後の展望と課題

今後は原材料価格の動向が最も価格を左右する要因です。漁獲環境の変化や国際的な水産物市場の動向に加え、物流や加工コストの抑制が求められます。また、地域ごとの消費者ニーズに応じた価格調整や地産地消の推進が安定した市場形成につながるでしょう。

コメント