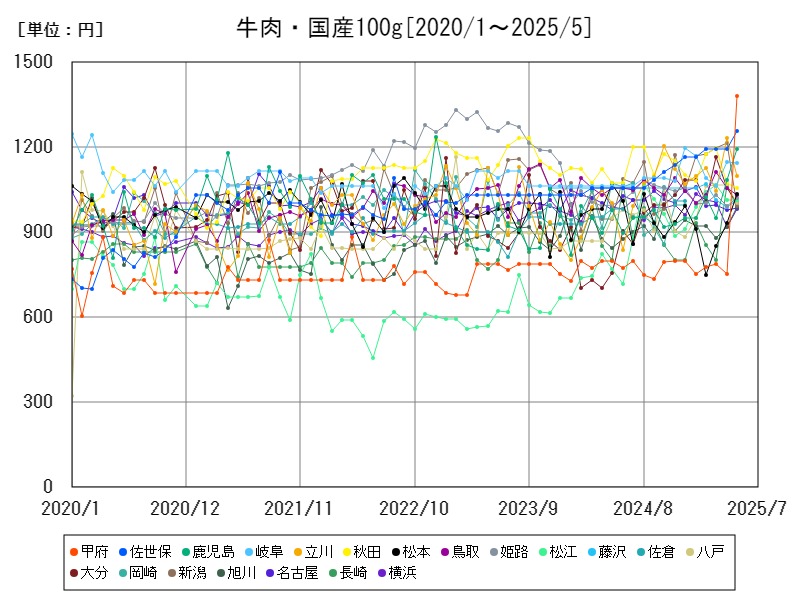

2025年5月の国産牛肉100gの全国平均価格は895.8円で、甲府や佐世保、鹿児島などが高価格を示しています。価格高騰の背景には飼料費の上昇や労働力不足、消費者の高品質志向があり、ブランド牛の需要増も影響しています。今後は生産効率改善と持続可能な流通体制の構築が課題です。

都市別の牛肉・国産100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 887.9 | +2.478 | |

| 1 | 佐世保 | 1257 | +18.92 |

| 2 | 鹿児島 | 1247 | +39.17 |

| 3 | 那覇 | 1185 | +4.775 |

| 4 | 秋田 | 1178 | +9.786 |

| 5 | 岐阜 | 1171 | +10.16 |

| 6 | 長崎 | 1120 | +4.771 |

| 7 | 鳥取 | 1105 | +4.442 |

| 8 | 立川 | 1073 | +27.89 |

| 9 | 名古屋 | 1067 | +3.794 |

| 10 | 姫路 | 1063 | +4.832 |

| 11 | 八戸 | 1063 | +8.802 |

| 12 | 甲府 | 1054 | +36.18 |

| 13 | 長岡 | 1005 | -16.39 |

| 14 | 大分 | 1004 | +10.94 |

| 15 | 盛岡 | 1001 | +2.878 |

| 16 | 川口 | 993 | +4.526 |

| 17 | 相模原 | 965 | +13.66 |

| 18 | 松江 | 965 | +34.59 |

| 19 | 東京都区部 | 961 | +5.257 |

| 20 | 山口 | 953 | +1.275 |

| 21 | 浜松 | 952 | +5.077 |

| 22 | 宇都宮 | 949 | +1.606 |

| 23 | 横浜 | 944 | -3.87 |

| 24 | さいたま | 944 | -1.667 |

| 25 | 藤沢 | 933 | |

| 26 | 川崎 | 933 | -0.745 |

| 27 | 八王子 | 931 | +4.372 |

| 28 | 宇部 | 930 | +8.645 |

| 29 | 千葉 | 930 | -6.25 |

| 30 | 徳島 | 928 | |

| 31 | 奈良 | 922 | +23.26 |

| 32 | 札幌 | 920 | +13.3 |

| 33 | 旭川 | 917 | +4.8 |

| 34 | 高知 | 916 | +3.62 |

| 35 | 日立 | 906 | +24.79 |

| 36 | 伊丹 | 904 | +10.38 |

| 37 | 函館 | 902 | +14.9 |

| 38 | 新潟 | 901 | -17.11 |

| 39 | 佐賀 | 897 | +6.913 |

| 40 | 浦安 | 895 | +9.28 |

| 41 | 松本 | 879 | -12.88 |

| 42 | 青森 | 867 | +13.78 |

| 43 | 北九州 | 865 | +16.42 |

| 44 | 熊谷 | 863 | -9.158 |

| 45 | 津 | 863 | |

| 46 | 大津 | 862 | +0.583 |

| 47 | 小山 | 857 | +3.253 |

| 48 | 前橋 | 857 | -2.503 |

| 49 | 京都 | 852 | +7.848 |

| 50 | 静岡 | 848 | -7.826 |

| 51 | 広島 | 846 | -3.204 |

| 52 | 松阪 | 839 | -3.006 |

| 53 | 岡山 | 837 | +2.198 |

| 54 | 松山 | 831 | +5.057 |

| 55 | 仙台 | 818 | +1.995 |

| 56 | 水戸 | 810 | +8.434 |

| 57 | 豊橋 | 805 | |

| 58 | 柏 | 803 | |

| 59 | 所沢 | 803 | +4.15 |

| 60 | 富士 | 797 | -18.42 |

| 61 | 堺 | 793 | -18.42 |

| 62 | 金沢 | 791 | -6.612 |

| 63 | 高松 | 780 | +3.448 |

| 64 | 西宮 | 779 | +6.859 |

| 65 | 郡山 | 776 | -12.32 |

| 66 | 富山 | 776 | +4.723 |

| 67 | 枚方 | 766 | -4.01 |

| 68 | 大阪 | 762 | -1.804 |

| 69 | 神戸 | 758 | +2.571 |

| 70 | 熊本 | 729 | +14.26 |

| 71 | 福山 | 727 | +8.832 |

| 72 | 山形 | 726 | +8.036 |

| 73 | 長野 | 722 | -32.4 |

| 74 | 府中 | 722 | +11.76 |

| 75 | 今治 | 718 | -13.81 |

| 76 | 和歌山 | 687 | +0.881 |

| 77 | 福岡 | 677 | +9.547 |

| 78 | 東大阪 | 667 | -20.88 |

| 79 | 福井 | 649 | -1.815 |

| 80 | 福島 | 631 | -4.103 |

| 81 | 宮崎 | 599 |

詳細なデータとグラフ

牛肉・国産の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での国産牛肉100gの全国平均小売価格は895.8円となっています。都市別に見ると、最も高いのは甲府で1382円、次いで佐世保(1257円)、鹿児島(1193円)、岐阜(1144円)、立川(1100円)などが続きます。これらの都市は平均を大きく上回っており、地域による価格差が顕著です。

都市別の価格傾向とその背景

甲府の突出した価格

甲府は国産牛肉の価格が特に高く、前年同月比で72.97%の大幅増加となっています。山梨県は和牛の名産地として知られ、ブランド牛の供給が多いことが価格上昇の1因です。また、消費者の品質志向の強まりも影響しています。

9州地方の佐世保・鹿児島

佐世保や鹿児島は9州の主要な和牛産地であり、ブランド牛の需要が高いことから価格も高めです。前年に比べて佐世保は18.81%、鹿児島は22.11%の価格上昇が見られ、国内需要増や飼料コストの上昇が背景にあります。

中部・関東圏の動向

岐阜や立川では適度な価格上昇傾向が見られ、生活物価や需要の増加、流通コストの変動が影響しています。1方で秋田や松本、鳥取では価格がやや下落傾向にあり、地域ごとの需要バランスの違いが価格差に反映されています。

価格高騰の主な原因

飼料価格の上昇

国産牛肉の生産コストの大半を占める飼料費が近年上昇しており、これが価格に直接反映されています。輸入飼料の調達コスト上昇や為替の影響も1因です。

労働力不足と生産体制の変化

農業・畜産業における人手不足が生産効率に影響を与え、生産コストを押し上げています。また、高齢化に伴う後継者不足も課題となっています。

需要の増加と消費者の品質志向

健康志向や食の安全性への関心が高まり、ブランド牛や高品質牛肉の需要が増え、価格を押し上げる要因となっています。

国産牛肉の生産の特徴と流通構造

ブランド牛の存在

日本各地には神戸牛、松阪牛、米沢牛など地域ごとにブランド牛が存在し、それぞれが高価格帯で取引されています。甲府周辺もブランド牛の供給が多く、高価格が続く要因です。

流通の多様化と地域差

大都市圏では流通が発達しているため、安定的な供給がありますが、地方都市では供給量の変動が価格に反映されやすいです。また精肉店やスーパーの価格戦略も影響します。

生産量と消費量のバランス

生産地域と消費地域が異なる場合、輸送コストが価格に影響することが多いです。9州や中部地方は生産地に近く、価格が比較的安定する傾向があります。

今後の展望と課題

-

飼料費や労働力問題の改善が価格安定に不可欠です。

-

ブランド牛の価値向上と消費拡大が期待されます。

-

価格上昇が消費抑制に繋がらないよう、適切な需給調整が必要です。

-

環境負荷低減と持続可能な生産体制構築も重要な課題です。

コメント