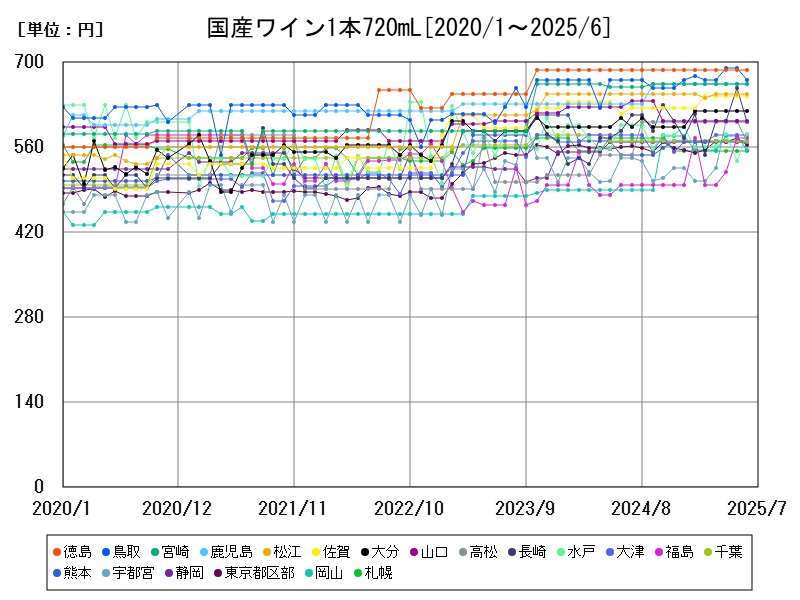

2025年5月時点の国産ワイン720mLの全国平均価格は552.8円。鳥取や徳島、鹿児島など西日本で高価格が目立ち、宇都宮は前年比+19.64%と急騰。価格上昇の背景には、ブドウ生産・資材費の高騰やプレミアム路線の拡大がある。今後もゆるやかな価格上昇が見込まれる。

都市別の国産ワイン1本720mLの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 549.1 | +0.249 | |

| 1 | 徳島 | 687 | |

| 2 | 鳥取 | 671 | |

| 3 | 鹿児島 | 665 | +5.222 |

| 4 | 宮崎 | 665 | +0.91 |

| 5 | 松江 | 648 | |

| 6 | 佐賀 | 645 | +4.878 |

| 7 | 大分 | 620 | +1.806 |

| 8 | 山口 | 603 | -3.828 |

| 9 | 高松 | 602 | +10.05 |

| 10 | 長崎 | 602 | +2.555 |

| 11 | 水戸 | 582 | -2.513 |

| 12 | 大津 | 580 | |

| 13 | 福島 | 575 | +15.46 |

| 14 | 熊本 | 570 | +4.015 |

| 15 | 千葉 | 570 | |

| 16 | 静岡 | 569 | |

| 17 | 宇都宮 | 569 | +4.982 |

| 18 | 東京都区部 | 563 | +0.357 |

| 19 | 岡山 | 556 | +13.47 |

| 20 | 札幌 | 554 | -3.819 |

| 21 | 金沢 | 548 | -5.68 |

| 22 | 京都 | 548 | +7.662 |

| 23 | 津 | 547 | |

| 24 | 盛岡 | 542 | +4.031 |

| 25 | 那覇 | 535 | +10.08 |

| 26 | 山形 | 531 | |

| 27 | 大阪 | 528 | +2.128 |

| 28 | 福岡 | 526 | +9.129 |

| 29 | 名古屋 | 526 | -4.015 |

| 30 | 神戸 | 525 | -1.13 |

| 31 | 広島 | 520 | -6.137 |

| 32 | 横浜 | 511 | +1.188 |

| 33 | 新潟 | 510 | |

| 34 | 岐阜 | 510 | -3.042 |

| 35 | 富山 | 510 | +4.508 |

| 36 | さいたま | 500 | +4.384 |

| 37 | 奈良 | 499 | |

| 38 | 秋田 | 493 | +1.025 |

| 39 | 長野 | 488 | -3.366 |

| 40 | 高知 | 482 | |

| 41 | 甲府 | 482 | |

| 42 | 和歌山 | 482 | |

| 43 | 仙台 | 482 | -9.228 |

| 44 | 青森 | 481 | |

| 45 | 松山 | 471 | -31.44 |

| 46 | 前橋 | 471 | -4.462 |

| 47 | 福井 | 466 | -4.508 |

詳細なデータとグラフ

国産ワインの小売価格の相場と推移

2025年5月時点での国産ワイン720mLの全国平均価格は552.8円です。これは比較的安価な酒類カテゴリであり、輸入ワインと比較しても日常消費に適した価格帯を維持しています。

都市別に見ると、鳥取(691円)・徳島(687円)・鹿児島(665円)・宮崎(665円)など、西日本の地方都市で特に高い価格が見られます。これは流通コストの高さに加え、地元産ワインのブランド性やプレミアム化も1因と考えられます。

都市別価格の特徴とその要因

-

鳥取・徳島:地方における高価格帯の代表例 鳥取(+2.981%)、徳島(前年比データなし)はともに高価格帯で推移。中小規模の地元メーカーの製品比率が高く、コスト転嫁が価格に直結しやすいエリアです。

-

鹿児島・宮崎・長崎:9州の相場上昇圧力 鹿児島(+5.222%)、宮崎(+0.91%)、長崎(+14.06%)と9州勢の多くが平均を上回る上昇率を記録。9州では物流費や電力単価の上昇がワイン製造にも波及し、1部大手メーカーの値上げや販売網の再編が価格押し上げに寄与している可能性があります。

-

山陰(松江・佐賀など)も高水準 松江(648円)や佐賀(645円)も高い価格を示しており、地方都市における価格高止まりの傾向が顕著です。

-

関東勢の特徴:宇都宮の大幅上昇 宇都宮(603円)は前年比+19.64%と全国最大の上昇率を記録。この背景には、店舗数の減少や取り扱い銘柄の変更(高価格帯へのシフト)など、都市内流通構造の変化が考えられます。

価格推移とその背景

2020年以降、国産ワインの価格は比較的安定した動きを保ってきたカテゴリです。2025年5月現在でも、全国平均で前年比+1.703%という穏やかな上昇にとどまっており、他の酒類(ビールやチューハイなど)と比較すると上昇幅は控えめです。

価格上昇の背景には以下のような要因が考えられます:

-

ブドウの生産コスト上昇 農業用資材や人件費の高騰により、ワイン用ブドウの栽培コストが上昇。

-

製造・ボトリングコストの増加 瓶やラベル、包装資材などの単価上昇が製品コストを押し上げています。

-

ブランド化・高付加価値路線の浸透 地元産ワインの「地酒的プレミアム化」が進み、安価な大量生産品から中価格帯へのシフトが進行中です。

-

流通網の再編と小売店の減少 地方都市では、総合スーパーや小売店の撤退による価格競争力の低下が局地的な高騰要因となるケースもあります。

今後の展望と注意点

今後もワイン原料・製造資材・輸送費の上昇が続けば、価格のゆるやかな上昇は避けられないと見られます。ただし、国産ワインは「地元愛」「健康志向」などの消費者の価値観とも親和性が高く、1定の需要は維持されるでしょう。

また、都市別の価格差は今後も継続する可能性が高く、とくに流通構造の脆弱な地方都市では安価な品の入手が困難化する傾向も懸念されます。

コメント