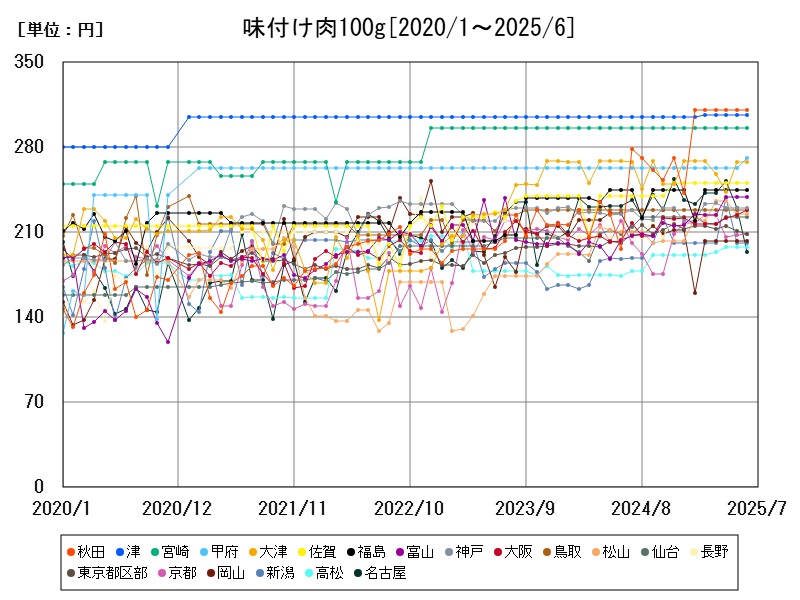

2025年5月時点の味付け肉100gの全国平均価格は203.4円で、秋田や津、宮崎などが高価格です。前年同月比では秋田が38.22%、富山が27.13%と大幅上昇する一方、名古屋などは微減となっています。原材料価格や加工コスト、物流費の上昇が価格高騰の主因であり、地域ごとの生産体制や消費者嗜好の違いも価格差に影響しています。

都市別の味付け肉100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 201 | +1.005 | |

| 1 | 秋田 | 311 | +58.67 |

| 2 | 津 | 307 | +0.656 |

| 3 | 宮崎 | 296 | |

| 4 | 甲府 | 271 | +3.042 |

| 5 | 大津 | 268 | -0.372 |

| 6 | 佐賀 | 251 | +4.583 |

| 7 | 福島 | 245 | |

| 8 | 富山 | 239 | +17.16 |

| 9 | 神戸 | 230 | +2.222 |

| 10 | 鳥取 | 228 | |

| 11 | 大阪 | 228 | +12.32 |

| 12 | 松山 | 225 | +7.143 |

| 13 | 長野 | 223 | +8.252 |

| 14 | 仙台 | 223 | +6.699 |

| 15 | 東京都区部 | 209 | +3.98 |

| 16 | 京都 | 209 | -4.566 |

| 17 | 岡山 | 203 | -10.18 |

| 18 | 新潟 | 201 | +6.915 |

| 19 | 高松 | 198 | +13.79 |

| 20 | 名古屋 | 194 | -16.38 |

| 21 | 福井 | 192 | |

| 22 | 宇都宮 | 190 | +28.38 |

| 23 | 金沢 | 188 | -14.55 |

| 24 | 徳島 | 187 | -8.78 |

| 25 | 福岡 | 186 | -4.124 |

| 26 | 盛岡 | 186 | +0.541 |

| 27 | 和歌山 | 186 | -9.268 |

| 28 | 那覇 | 182 | -4.211 |

| 29 | 青森 | 181 | -3.723 |

| 30 | 高知 | 179 | -2.717 |

| 31 | 長崎 | 177 | -2.747 |

| 32 | 千葉 | 177 | |

| 33 | 横浜 | 176 | +2.326 |

| 34 | 松江 | 175 | +5.422 |

| 35 | 水戸 | 171 | +0.588 |

| 36 | 山形 | 171 | +7.547 |

| 37 | 広島 | 170 | -0.585 |

| 38 | 岐阜 | 170 | +17.24 |

| 39 | 大分 | 170 | -29.75 |

| 40 | 奈良 | 169 | -5.056 |

| 41 | 山口 | 167 | -8.242 |

| 42 | さいたま | 166 | -2.924 |

| 43 | 静岡 | 164 | -9.392 |

| 44 | 熊本 | 160 | -0.621 |

| 45 | 札幌 | 157 | +0.641 |

| 46 | 鹿児島 | 147 | +5.755 |

| 47 | 前橋 | 142 | -4.698 |

詳細なデータとグラフ

味付け肉の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での味付け肉100gの全国平均小売価格は203.4円です。都市別では秋田(311円)、津(307円)、宮崎(296円)、大津(268円)、甲府(263円)、佐賀(251円)、福島(245円)、富山(239円)、神戸(230円)、名古屋(230円)などが全国平均を上回っています。

都市別の価格傾向と地域特性

東北・北陸の高価格傾向

秋田(311円)や福島(245円)、富山(239円)は価格が高めで、特に秋田は全国トップの価格を記録。寒冷地での生産コストや流通の影響が考えられます。

近畿・中部地域の価格動向

津(307円)、大津(268円)、甲府(263円)、神戸(230円)、名古屋(230円)といった都市は全国平均付近ですが、名古屋は前年同月比で若干の価格減少(-0.862%)が見られます。

9州・中国地方の動向

宮崎(296円)、佐賀(251円)は比較的高価格帯に位置しており、地域の生産状況や物流条件の影響が考慮されます。

価格推移と上昇要因

全国平均で前年同月比+4.048%とやや上昇傾向にあります。特に秋田では+38.22%、富山は+27.13%と大幅な価格上昇が目立ちます。1方、津(+0.656%)や大津(-0.372%)、名古屋(-0.862%)は横ばいまたは微減となっています。

価格上昇の主な要因としては、

-

原材料の豚肉・牛肉・鶏肉などの生産コスト上昇

-

味付け加工に使用される調味料や包装資材のコスト増加

-

物流費やエネルギー費の上昇

が挙げられます。

味付け肉の生産と流通の特徴

味付け肉は加工工程を含むため、生産コストが単なる生肉より高い傾向があります。地域ごとの加工施設の有無、地元の原料供給状況が価格に影響します。

また、消費者のニーズに合わせた多様な味付けや商品形態の開発も価格差を生み出す要因です。特に高価格都市では品質やブランド価値が高く評価される傾向があります。

今後の課題と展望

-

原材料コストの変動に強い生産体制の確立

-

物流効率の改善とコスト削減

-

消費者ニーズに対応した付加価値商品の開発

-

地域間の価格差是正に向けた取り組み

コメント