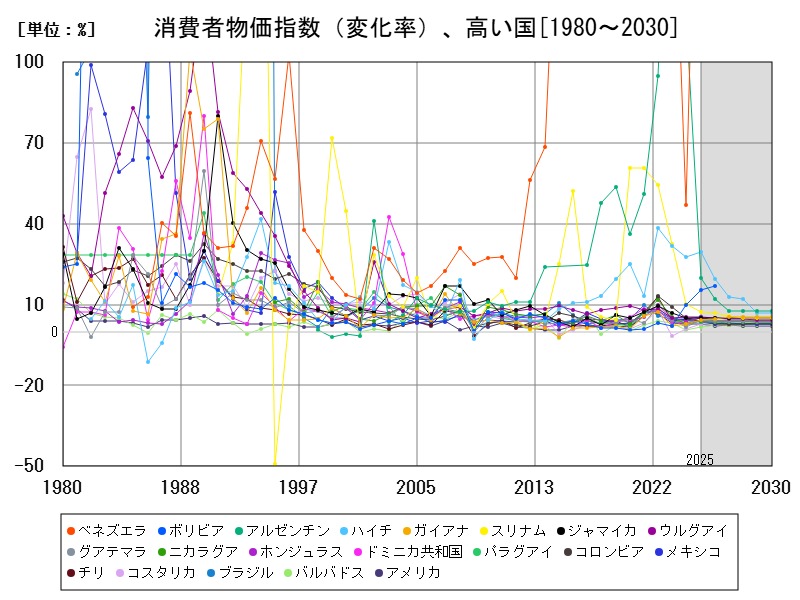

IMFの2025年予測によると、南北アメリカで最も高いCPI変化率はベネズエラの254.4%。次いでハイチ29.67%、アルゼンチン20.03%、ボリビア15.62%と続く。中南米では慢性的な通貨不安と財政問題が物価上昇の背景にあり、先進国と比べて変動幅が大きい。今後も政治・通貨政策の信頼性がインフレ抑制の鍵となる。

消費者物価指数(変化率)、今年の予想ランキング

| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | ベネズエラ | 254.4 | +439.2 |

| 2 | ハイチ | 29.67 | +6.444 |

| 3 | アルゼンチン | 20.03 | -82.99 |

| 4 | ボリビア | 15.62 | +56.6 |

| 5 | スリナム | 7.425 | -26.43 |

| 6 | ウルグアイ | 5.6 | +2.004 |

| 7 | ブラジル | 5.272 | +9.129 |

| 8 | ジャマイカ | 5 | +0.523 |

| 9 | ホンジュラス | 4.95 | +27.68 |

| 10 | グアテマラ | 4.336 | +155.1 |

| 11 | ガイアナ | 4.176 | +43.06 |

| 12 | コロンビア | 4.118 | -21.07 |

| 13 | ニカラグア | 4 | +41.04 |

| 14 | ドミニカ共和国 | 3.961 | +18.31 |

| 15 | チリ | 3.9 | -13.96 |

| 16 | パラグアイ | 3.65 | -3.311 |

| 17 | メキシコ | 3.4 | -19.28 |

| 18 | エクアドル | 3.371 | +537.2 |

| 19 | アンティグアバーブーダ | 2.968 | -50.53 |

| 20 | アメリカ | 2.882 | +5.529 |

| 21 | コスタリカ | 2.846 | +238 |

| 22 | トリニダード・トバゴ | 2.162 | +347.6 |

| 23 | カナダ | 2.152 | +12.79 |

| 24 | ペルー | 2.041 | +3.815 |

| 25 | プエルトリコ | 2.018 | -6.962 |

| 26 | セントビンセント・グレナディーン | 2.003 | -2.53 |

| 27 | ドミニカ | 2 | -0.15 |

| 28 | バルバドス | 1.839 | +261.3 |

| 29 | エルサルバドル | 1.8 | +500 |

| 30 | セントルシア | 1.792 | -177.7 |

| 31 | セントクリストファーネイビス | 1.754 | +68.49 |

| 32 | ベリーズ | 1.706 | -33.46 |

| 33 | グレナダ | 1.594 | +38.85 |

| 34 | バハマ | 0.959 | +2806 |

| 35 | パナマ | 0.7 | -462.7 |

消費者物価指数(変化率)、低い国ランキング

| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | パナマ | 0.7 | -462.7 |

| 2 | バハマ | 0.959 | +2806 |

| 3 | グレナダ | 1.594 | +38.85 |

| 4 | ベリーズ | 1.706 | -33.46 |

| 5 | セントクリストファーネイビス | 1.754 | +68.49 |

| 6 | セントルシア | 1.792 | -177.7 |

| 7 | エルサルバドル | 1.8 | +500 |

| 8 | バルバドス | 1.839 | +261.3 |

| 9 | ドミニカ | 2 | -0.15 |

| 10 | セントビンセント・グレナディーン | 2.003 | -2.53 |

| 11 | プエルトリコ | 2.018 | -6.962 |

| 12 | ペルー | 2.041 | +3.815 |

| 13 | カナダ | 2.152 | +12.79 |

| 14 | トリニダード・トバゴ | 2.162 | +347.6 |

| 15 | コスタリカ | 2.846 | +238 |

| 16 | アメリカ | 2.882 | +5.529 |

| 17 | アンティグアバーブーダ | 2.968 | -50.53 |

| 18 | エクアドル | 3.371 | +537.2 |

| 19 | メキシコ | 3.4 | -19.28 |

| 20 | パラグアイ | 3.65 | -3.311 |

| 21 | チリ | 3.9 | -13.96 |

| 22 | ドミニカ共和国 | 3.961 | +18.31 |

| 23 | ニカラグア | 4 | +41.04 |

| 24 | コロンビア | 4.118 | -21.07 |

| 25 | ガイアナ | 4.176 | +43.06 |

| 26 | グアテマラ | 4.336 | +155.1 |

| 27 | ホンジュラス | 4.95 | +27.68 |

| 28 | ジャマイカ | 5 | +0.523 |

| 29 | ブラジル | 5.272 | +9.129 |

| 30 | ウルグアイ | 5.6 | +2.004 |

| 31 | スリナム | 7.425 | -26.43 |

| 32 | ボリビア | 15.62 | +56.6 |

| 33 | アルゼンチン | 20.03 | -82.99 |

| 34 | ハイチ | 29.67 | +6.444 |

| 35 | ベネズエラ | 254.4 | +439.2 |

詳細なデータとグラフ

消費者物価指数(変化率)の現状と今後

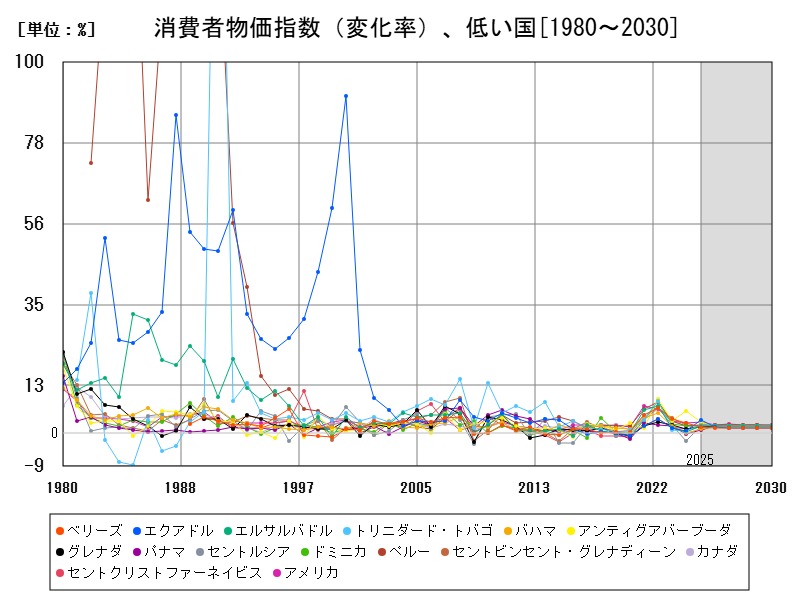

消費者物価指数(CPI)の「変化率」は、前年同月比で生活に必要な商品・サービスの価格がどの程度変動したかを示すもので、インフレやデフレを直接的に測定する経済指標である。1般に、変化率が高いほどインフレ圧力が強く、家計への影響も大きい。特に南北アメリカではこの変化率に極端な差異がみられ、経済構造の違いが浮き彫りになっている。

2025年予測における変化率上位国の特徴

以下は2025年の予測におけるCPI変化率が高い国とその前年比の動きである:

-

ベネズエラ:254.4%(前年比+439.2%)→ ハイパーインフレから1時期沈静化も、2025年は再び加速。政府の価格統制失敗、外貨不足、通貨信頼失墜が主因。

-

ハイチ:29.67%(+6.444%)→ 政治不安と燃料・食料品の輸入依存。治安悪化も物価を押し上げる。

-

アルゼンチン:20.03%(-82.99%)→ 数年前の100%超えから1時落ち着いたが、依然として高水準。通貨切り下げと物価調整の影響。

-

ボリビア:15.62%(+56.6%)→ 長期的にインフレを抑制してきたが、最近の補助金政策変更や国際価格上昇が影響。

-

スリナム:7.425%(-26.43%)→ 通貨自由化後の急激なインフレがやや沈静化。

以下の国々(ウルグアイ、ブラジル、ジャマイカ、ホンジュラス、グアテマラ)は4〜6%台で推移し、安定的なインフレ管理ができている国も含まれるが、1部は急速に加速し始めている(グアテマラ+155.1%など)。

インフレ変動の地域的パターン

南北アメリカでは、次のような地域別傾向が見られる:

-

南米:制度的不安定が根強い。ベネズエラ・アルゼンチンなどは、長期的な財政赤字と通貨政策の失敗が主因。

-

カリブ諸国・中央アメリカ:輸入依存体質と自然災害・政情不安がインフレを左右。小規模経済が国際価格に左右されやすい。

-

北米(アメリカ・カナダ):2〜3%台の安定インフレに抑制。中央銀行の独立性と政策透明性がインフレ抑制に寄与。

過去のインフレ動向と構造問題

1980年代以降、中南米では高インフレ・ハイパーインフレが何度も繰り返されてきた。その背景には:

-

通貨安→輸入物価高騰→物価上昇という連鎖

-

政治的不安定と政権交代による政策の1貫性欠如

-

国有企業への補助金と財政赤字の拡大

-

外貨準備の枯渇による為替防衛の失敗

こうした構造的要因が、CPIの「変化率」をコントロール不能にしてきた。

変化率の大幅増減が示す“経済の体温計”としての意義

CPI変化率の急上昇や急落は、その国のマクロ経済の変調や調整局面を反映している。

-

ベネズエラの+439%という前年比増加は、コントロール不能な価格体系と社会制度の崩壊を意味。

-

アルゼンチンの-82.99%は、強制的な物価調整(例えば通貨切り替えや価格統制)によるものと解釈できるが、根本の解決には至っていない。

-

グアテマラの+155%は、従来安定していた国で何らかの外的・内的衝撃が起きた可能性を示す。

このように変化率の急激な変動は、投資家・市民の不安心理や政策失敗の早期警報としての意味合いも持つ。

今後のCPI変化率の見通しと政策課題

中期的な展望として、南北アメリカにおけるインフレ変化率の動向は以下のシナリオに分かれる:

-

改善が期待できる国:スリナム、ボリビアなど、ある程度の金融調整に成功しつつある国

-

構造的課題を抱える国:ベネズエラ、アルゼンチンなどは抜本的な制度改革と通貨信頼回復が不可欠

-

短期的に悪化の懸念がある国:グアテマラやハイチなど、政情不安や国際経済の変動に弱い国

政策面で必要なのは:

-

物価目標の明確化と中央銀行の独立確保

-

補助金・為替制度の見直しによる財政再建

-

社会的弱者への物価上昇緩和策(現物支給や所得補償)

-

国際機関との連携による制度信頼の回復

まとめ——“指数の変化率”が映す社会の苦悩と希望

南北アメリカのCPI変化率は、単なる経済統計ではなく、市民の生活と国家の信頼性を映し出す鏡である。2025年の予測でも見られるように、政治と通貨制度の不安が続く国ほどCPIの変化率も激しく、貧困層への打撃も深刻だ。

しかし、インフレ管理に成功しつつある国も存在し、制度改革と透明性のある政策によって、持続的かつ安定した価格水準への道は不可能ではない。

コメント