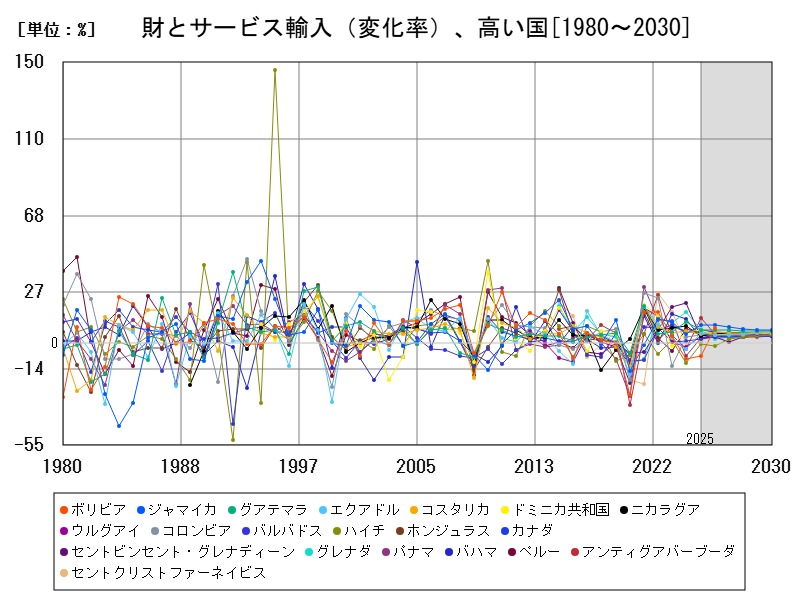

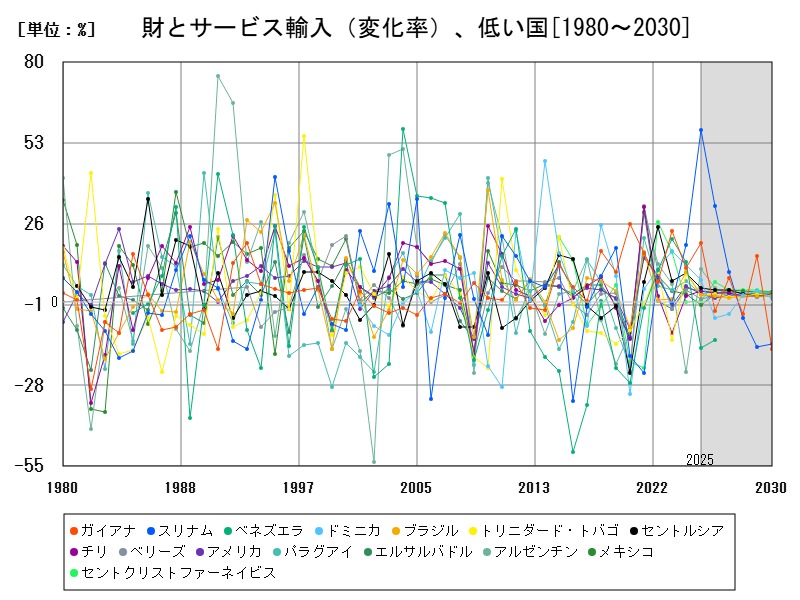

南北アメリカにおける財とサービスの輸入は、各国の経済構造や為替状況、外需依存度に強く影響され、特にスリナムやガイアナで高い伸びを記録しています。前年比での急増・急減が目立ち、一時的な外需回復や輸入依存構造の不安定さが要因です。今後はインフレや為替、エネルギー価格の影響を受けながらも、域内経済統合や生産の国内回帰によって変化率は落ち着いていくと予想されます。

財とサービス輸入(変化率)、今年の予想ランキング

| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | スリナム | 57.52 | +202.2 |

| 2 | ガイアナ | 19.45 | +72.55 |

| 3 | アンティグアバーブーダ | 13.02 | -504.3 |

| 4 | アルゼンチン | 10.98 | -146.8 |

| 5 | ジャマイカ | 9.225 | +97.45 |

| 6 | ドミニカ | 7.119 | -41.82 |

| 7 | グアテマラ | 6.97 | -37.01 |

| 8 | バルバドス | 6.652 | +20.29 |

| 9 | ドミニカ共和国 | 6.511 | +19.97 |

| 10 | グレナダ | 6.449 | -61.01 |

| 11 | ペルー | 5.193 | -26.39 |

| 12 | エクアドル | 5.166 | -257.5 |

| 13 | コスタリカ | 4.827 | -19.47 |

| 14 | セントルシア | 4.656 | -51.45 |

| 15 | ホンジュラス | 4.382 | -26.93 |

| 16 | コロンビア | 4.154 | +46.78 |

| 17 | ウルグアイ | 3.675 | -256.4 |

| 18 | チリ | 3.663 | +90.29 |

| 19 | ニカラグア | 3.592 | -58.29 |

| 20 | エルサルバドル | 3.539 | -20.65 |

| 21 | アメリカ | 2.643 | -50.17 |

| 22 | パナマ | 2.63 | -136.5 |

| 23 | バハマ | 2.603 | -79.41 |

| 24 | パラグアイ | 2.589 | -62.58 |

| 25 | ブラジル | 2.382 | -76.33 |

| 26 | セントビンセント・グレナディーン | 2.372 | -88.83 |

| 27 | トリニダード・トバゴ | 2.21 | -76.44 |

| 28 | カナダ | 1.937 | +203.6 |

| 29 | ベリーズ | 0.767 | -80.74 |

| 30 | セントクリストファーネイビス | 0.246 | -250.9 |

| 31 | ハイチ | -0.751 | -93.03 |

| 32 | メキシコ | -0.941 | -135.1 |

| 33 | ボリビア | -7.438 | -17.65 |

| 34 | ベネズエラ | -15.52 | -215.8 |

財とサービス輸入(変化率)、低い国ランキング

| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | ベネズエラ | -15.52 | -215.8 |

| 2 | ボリビア | -7.438 | -17.65 |

| 3 | メキシコ | -0.941 | -135.1 |

| 4 | ハイチ | -0.751 | -93.03 |

| 5 | セントクリストファーネイビス | 0.246 | -250.9 |

| 6 | ベリーズ | 0.767 | -80.74 |

| 7 | カナダ | 1.937 | +203.6 |

| 8 | トリニダード・トバゴ | 2.21 | -76.44 |

| 9 | セントビンセント・グレナディーン | 2.372 | -88.83 |

| 10 | ブラジル | 2.382 | -76.33 |

| 11 | パラグアイ | 2.589 | -62.58 |

| 12 | バハマ | 2.603 | -79.41 |

| 13 | パナマ | 2.63 | -136.5 |

| 14 | アメリカ | 2.643 | -50.17 |

| 15 | エルサルバドル | 3.539 | -20.65 |

| 16 | ニカラグア | 3.592 | -58.29 |

| 17 | チリ | 3.663 | +90.29 |

| 18 | ウルグアイ | 3.675 | -256.4 |

| 19 | コロンビア | 4.154 | +46.78 |

| 20 | ホンジュラス | 4.382 | -26.93 |

| 21 | セントルシア | 4.656 | -51.45 |

| 22 | コスタリカ | 4.827 | -19.47 |

| 23 | エクアドル | 5.166 | -257.5 |

| 24 | ペルー | 5.193 | -26.39 |

| 25 | グレナダ | 6.449 | -61.01 |

| 26 | ドミニカ共和国 | 6.511 | +19.97 |

| 27 | バルバドス | 6.652 | +20.29 |

| 28 | グアテマラ | 6.97 | -37.01 |

| 29 | ドミニカ | 7.119 | -41.82 |

| 30 | ジャマイカ | 9.225 | +97.45 |

| 31 | アルゼンチン | 10.98 | -146.8 |

| 32 | アンティグアバーブーダ | 13.02 | -504.3 |

| 33 | ガイアナ | 19.45 | +72.55 |

| 34 | スリナム | 57.52 | +202.2 |

詳細なデータとグラフ

財とサービス輸入(変化率)の現状と今後

「財とサービスの輸入」とは、国外から物品(財)や各種サービス(観光、金融、IT、物流、保険など)を購入する活動を意味します。これは各国の国内供給力の不足や消費・投資の拡大、さらには為替・関税政策の影響を受けやすい分野であり、輸出とは逆に、内需の状態や為替レートとの連動性が強くなります。

南北アメリカでは、原材料やエネルギーを持つ国と、消費市場中心の国が混在しており、財・サービスの輸入に依存する傾向は特に小国や1次産品輸出国に顕著です。

2025年の輸入変化率の特徴――突出するスリナムとガイアナ

最新データによると、スリナムが57.52%と最も高い輸入変化率を示し、前年比でも+202.2%と爆発的な増加を記録しています。この背景には、エネルギー関連インフラの建設・更新、あるいは消費の急回復がある可能性があります。また、通貨の安定や外貨準備高の変動が購買力を大きく左右する国でもあります。

2位のガイアナ(19.45%)は前年比+72.55%で、同国の石油開発に伴う投資と消費財の増加が背景にあります。インフラ整備や海外からの資本導入が進めば、当面は高水準の輸入が継続されるでしょう。

急増・急減する変化率の意味――アンティグアやアルゼンチンの事例

1方で、アンティグア・バーブーダ(13.02%)は前年比-504.3%と、前年が異常に高かったための“反動減”と考えられます。輸入の増減は観光や建設需要による1時的な要因で急変しやすく、輸出同様に“変化率の数字が暴れる”傾向があります。

アルゼンチン(10.98%、前年比-146.8%)もまた、ハイパーインフレや輸入規制、為替政策による統制の影響が顕著です。輸入制限の解除や短期的な外貨の流入があると、前年比が大きく変動することがよくあります。

カリブ・中米諸国に共通する輸入構造とその脆弱性

ジャマイカ、ドミニカ、バルバドス、グレナダなどのカリブ諸国は、いずれも国内の製造業や1次産業が限定的であるため、消費財や医薬品、建材などのほとんどを輸入に依存しています。その結果、為替・物流費・国際市場価格の変動が直ちに反映されやすいです。

例えばジャマイカは2025年に+97.45%の前年比伸びを示しており、観光回復や海外からの送金増加による消費拡大が影響していると推測されます。1方で、グレナダのように-61.01%の減少を示すケースは、前年に1時的な建設需要や政府支出が集中した反動とも読み取れます。

南北アメリカの輸入に影響を与えるマクロ経済要因

財とサービスの輸入における変化率は、以下のような要素で大きく変動します。

-

為替レート:通貨安が進めば輸入は減少し、通貨高なら増加します。

-

国際商品価格:エネルギー・穀物などの価格高騰が影響。

-

関税政策とFTA:自由貿易協定の締結状況が輸入量に影響。

-

国内インフラ整備:建設需要が増せば関連機器の輸入が急増。

-

観光回復とサービス需要:特にカリブでは観光関連サービス輸入が増える傾向。

今後の展望――安定化か、変動の継続か

今後の輸入動向は、以下のような形で進行すると予測されます。

-

短期的にはインフレと為替不安定性により変化率はばらつきやすい

-

中期的にはエネルギー開発国(スリナム・ガイアナ)では高水準維持が予想

-

観光依存国ではコロナ後の消費正常化により変化率は低下・安定化へ

-

北米とブラジルなどの大国ではサプライチェーンの国内回帰により、輸入抑制方向に進む可能性も

特に、国内産業育成と域内供給網の整備(たとえばメルコスール圏内貿易の拡大)によって、長期的には輸入依存からの脱却と変化率の安定化が進むと考えられます。

まとめ:数字の背後にある構造を読む

南北アメリカにおける財とサービス輸入の変化率は、単なる数値の増減だけでなく、各国の経済構造、外需依存、為替政策、エネルギー開発の段階など、多層的な要因が複雑に絡み合って形成されていることが分かります。変化率の急増や急減は、経済の成長ではなく、構造の脆弱さや外的要因への過度な依存の結果であることが多く、安定的な成長には自国の経済基盤の強化が不可欠です。

コメント