北海道・東北地域では、野菜価格は仙台市で267.7円/kg、札幌市で262円/kgとやや高水準。数量は札幌市が12.38ktと多く、仙台市は6.281ktと少なめで前年比11.86%の減少。気候変動や農業人口の高齢化、物流問題が価格上昇の主因。今後はスマート農業と物流強化が持続可能性の鍵となる。

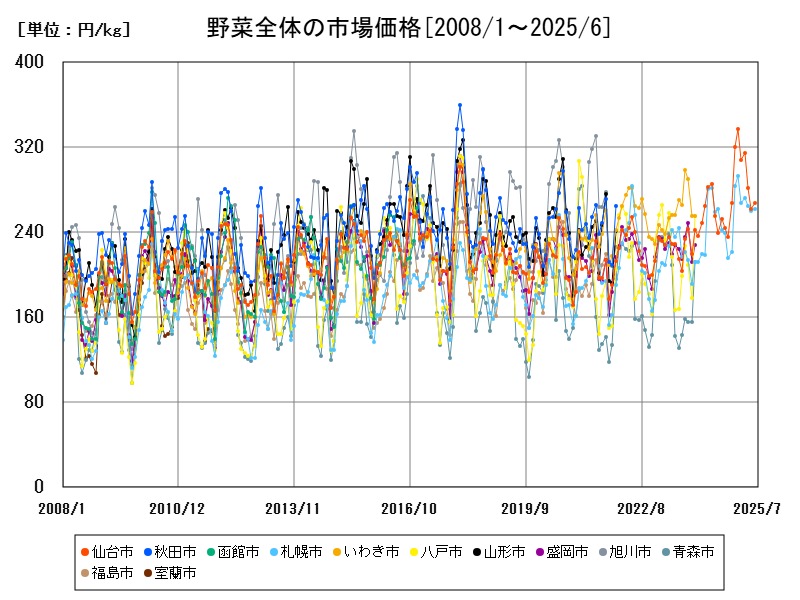

野菜全体の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 仙台市 | 267.7 | +4.969 |

| 2 | 札幌市 | 262 | +1.03 |

市場価格の推移

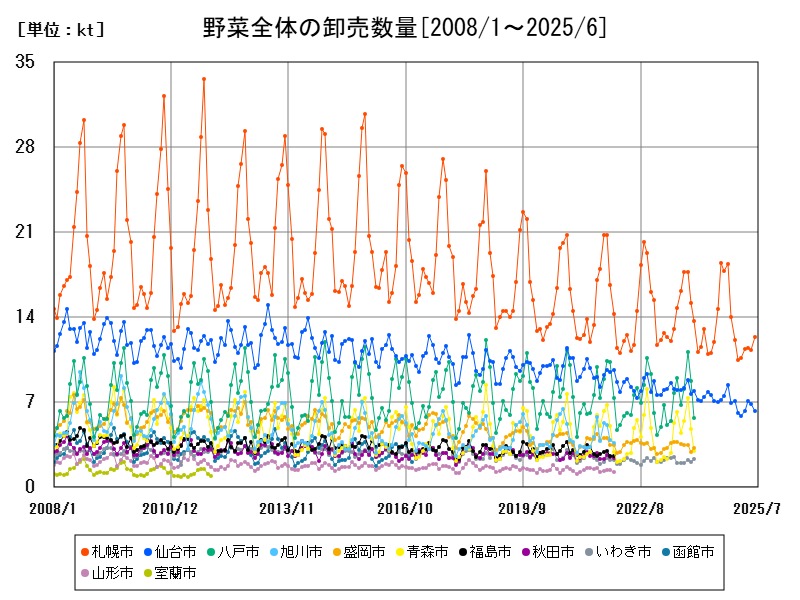

北海道・東北の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 札幌市 | 12.38 | +3.124 |

| 2 | 仙台市 | 6.281 | -11.86 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

野菜全体の卸売り市場の現状と今後

北海道・東北地域は日本の野菜生産において極めて重要な地域であり、冷涼な気候を活かした夏野菜の1大供給地でもある。2025年6月時点における主要市場価格は仙台市で267.7円/kg、札幌市で262円/kg。いずれも全国平均(264.3円/kg)とほぼ同水準かやや高めであり、流通面でも1定の存在感を保っている。

都市別の価格と数量の比較

価格の状況:

-

仙台市(267.7円/kg)が地域内で最も高く、前年同月比で+4.969%と大幅上昇。

-

札幌市(262円/kg)はそれに次ぐ価格で、前年比は+1.03%と安定。

この価格差には、流通網の整備状況、消費地としての規模、取り扱う品目の違いが関係していると考えられる。特に仙台市は東北全体の集荷・分配拠点としての役割を担っており、特産品や地場産野菜の比率が高く、価格水準が上がりやすい。

卸売り数量の状況:

-

札幌市(12.38kt)は、東北・北海道で最多の取扱量。

-

仙台市(6.281kt)はそれに次ぐが、前年比-11.86%と大きく減少。

札幌市は道内各地の産地を背景に広大な物流圏を持ち、安定した供給が可能。1方仙台市は天候や流通の混乱により数量減が顕著で、価格上昇と連動している。

価格推移と数量変化の背景

過去15年を俯瞰すると、野菜価格は全国的に緩やかに上昇する1方で、卸売数量は減少傾向にある。この傾向は北海道・東北でも共通しており、特に以下のような要因が背景にある:

-

気候変動による生産不安定化 冷夏・豪雨・台風など、近年の極端気象が収量に影響し、出荷の遅延・減少を引き起こしている。

-

高齢化による生産体制の縮小 とりわけ東北地方では農業人口の高齢化が深刻で、野菜生産者の廃業が続いている。

-

物流コストと人手不足 長距離輸送が必須な北海道では、燃料費やドライバー不足が価格上昇の要因となりやすい。

地域特性に見る野菜価格の構造

札幌市の特徴

-

道内の広範な農地を背景に、ジャガイモ、玉ねぎ、アスパラなどの主力品目が集中。

-

品目ごとに計画的な生産が進んでおり、価格の変動は比較的緩やか。

仙台市の特徴

-

宮城県を中心に、東北6県から多様な野菜が集まる集散地。

-

夏場には気温上昇や水不足の影響を受けやすく、単価が高騰しやすい。

-

観光需要や都市圏人口による購買力が単価を押し上げる面もある。

今後の展望と政策的課題

今後、北海道・東北における野菜供給を安定させるためには以下の点が重要になる:

-

スマート農業やICTの活用:少人数でも効率的な生産体制の構築が急務。

-

中山間地農業の支援:生産地域の多様性を維持し、特定地域への集中を避ける。

-

地域間物流の再設計:拠点間を結ぶ冷蔵輸送網などの強化が、品質と価格安定の鍵となる。

コメント