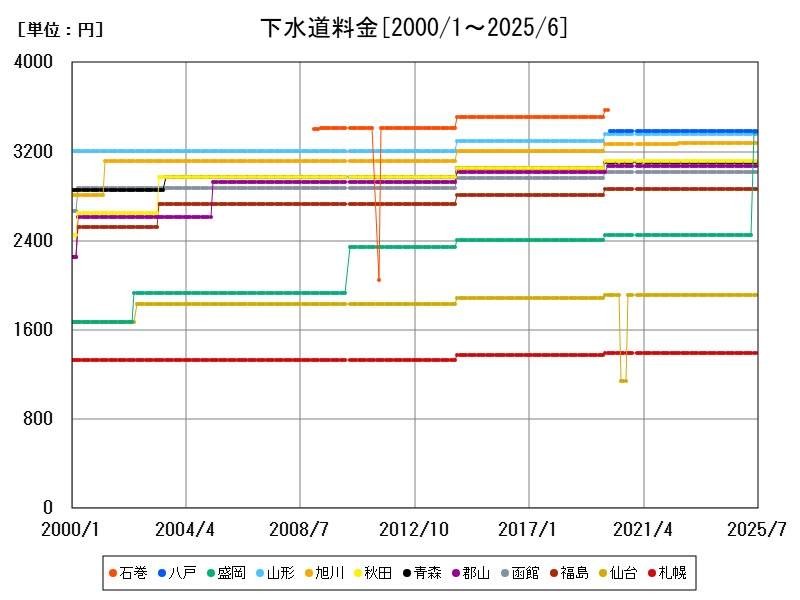

北海道・東北地方の下水道料金は平均2,897円。盛岡や八戸、山形など地方中核都市が高水準で、盛岡は+37.56%と急騰。寒冷地特有の処理コストや人口分散が価格に反映され、仙台は政令市の効率性により1,917円と最安水準に。

1か月20立法メートルの下水道料金相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2897 | +2.98 | |

| 1 | 八戸 | 3383 | |

| 2 | 盛岡 | 3377 | +37.56 |

| 3 | 山形 | 3355 | |

| 4 | 旭川 | 3275 | |

| 5 | 秋田 | 3113 | |

| 6 | 青森 | 3108 | |

| 7 | 郡山 | 3066 | |

| 8 | 函館 | 3014 | |

| 9 | 福島 | 2860 | |

| 10 | 仙台 | 1917 | |

| 11 | 札幌 | 1397 |

詳細なデータとグラフ

北海道・東北の下水道料金現状と今後

2025年5月時点で、北海道・東北地方の下水道料金の平均は2,897円。これは全国平均(2,572円)を上回っており、寒冷地特有の処理設備維持費や人口密度の低さからくる採算性の悪さが影響しています。特に本地域では山間部・降雪地帯・人口分散都市が多いため、全国でも高水準の都市が目立ちます。

最上位圏 ― 8戸・盛岡・山形

-

8戸市(3,383円)は地域で最も高額な水準で、古いインフラを抱えながら広域を処理する負担の大きさが反映されていると考えられます。

-

盛岡市(3,377円)は前年同月比+37.56%という急騰を記録。これは老朽化した下水処理場の更新、財政赤字による利用者負担増などが背景とみられ、今後も周辺都市の動向に波及する可能性があります。

-

山形市(3,355円)も安定的に高水準を維持しており、地理的に分散した地域構成や寒冷対策のコストが影響しています。

高水準を維持する中核都市 ― 旭川・秋田・青森

-

旭川市(3,275円)は、北海道第2の都市でありながら、下水処理に関しては広範な配管網維持が課題となっており、高水準となっています。

-

秋田市(3,113円)と青森市(3,108円)もほぼ同水準で、いずれも寒冷地特有の処理コスト(凍結防止、配管深度対策など)が加算されていることが読み取れます。

やや高水準のエリア ― 郡山・函館

-

郡山市(3,066円)は中通りの中心都市であり、震災復興以降インフラ整備が進んだ1方、維持管理コストが平準化されず、全国的に見てもやや高額な部類です。

-

函館市(3,014円)も港町でありながら高水準にあり、降雪と沿岸地域における排水負担、設備の老朽化が価格に反映されていると推察されます。

平均以下の価格帯 ― 福島・仙台

-

福島市(2,860円)は平均値に近い価格ですが、やや抑制傾向にあります。これは財政支援制度や合併浄化槽の普及が部分的に進んでいる可能性が影響していると見られます。

-

仙台市(1,917円)は突出して低価格。政令指定都市の中でも特に効率的な下水処理が進んでおり、利用者数の多さによるスケールメリットが反映されています。なお、東日本大震災以降の整備もこの低価格維持に貢献している可能性があります。

全体的な傾向と今後の展望

北海道・東北の下水道料金は、都市規模に比例しない複雑な構造を見せています。例えば、政令市の仙台が最安値である1方で、中規模都市の盛岡や8戸が高価格を記録しています。今後は老朽設備の更新が全国的に必要とされるなかで、中小規模都市での急騰リスクが高まると見込まれ、地域間の価格差はさらに拡大する可能性があります。

コメント