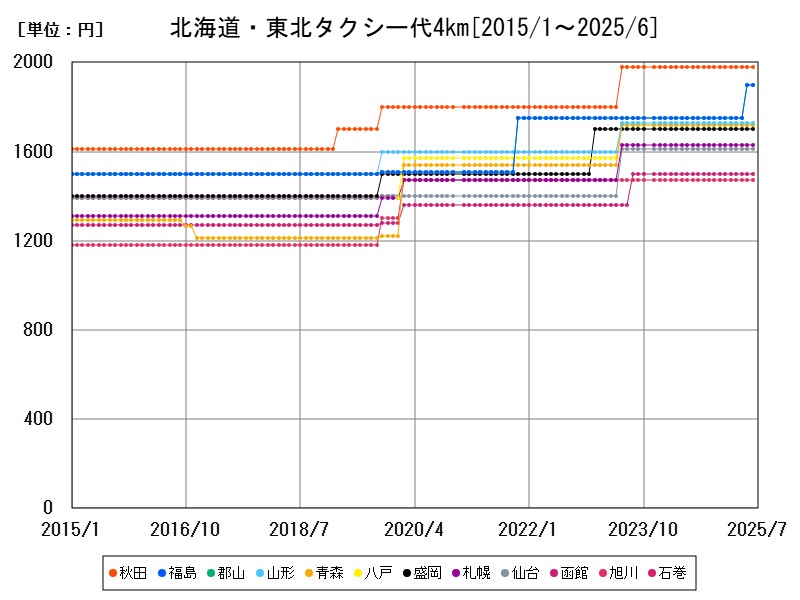

北海道・東北の2025年5月のタクシー代4km平均は1715円で、秋田1980円、郡山・福島1900円と高め。札幌や仙台は1610〜1630円で低価格帯に位置する。近年は緩やかな価格上昇が続き、特に郡山・福島で前年比約8.5%の増加が見られる。交通インフラや地域経済の差が価格差の背景であり、今後は効率化と公共交通との連携が重要。

都市別のタクシー代4kmの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1715 | +1.616 | |

| 1 | 秋田 | 1980 | |

| 2 | 郡山 | 1900 | +8.571 |

| 3 | 福島 | 1900 | +8.571 |

| 4 | 山形 | 1730 | |

| 5 | 青森 | 1720 | |

| 6 | 八戸 | 1720 | |

| 7 | 盛岡 | 1700 | |

| 8 | 札幌 | 1630 | |

| 9 | 仙台 | 1610 | |

| 10 | 函館 | 1500 | |

| 11 | 旭川 | 1470 |

詳細なデータとグラフ

北海道・東北の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での北海道・東北地域のタクシー代(4km走行)の平均価格は1715円となっています。地域全体で見ると全国平均にやや近い価格帯ですが、都市別に見ると大きな差が見られ、特に秋田や郡山、福島が高価格帯に位置しています。1方、札幌や仙台などの大都市圏では比較的低めの料金設定が特徴です。

都市別の価格傾向と特徴

高価格帯(約1900円〜1980円)

-

秋田(1980円)、郡山(1900円)、福島(1900円)これらの都市では交通インフラがやや限定的であり、公共交通機関の便数や路線の制約がタクシー需要を押し上げています。また、地域の経済規模や運転手の人件費、燃料コストなども影響し、相場価格が高くなる傾向があります。

中価格帯(1700円台前半)

-

山形(1730円)、青森(1720円)、8戸(1720円)、盛岡(1700円)地方中核都市にあたるこれらの地域は、公共交通機関とタクシーが1定のバランスを保ちつつ存在しています。需要の多様化により価格は安定的で、利用者も比較的利用しやすい価格帯となっています。

低価格帯(1500円〜1630円)

-

札幌(1630円)、仙台(1610円)、函館(1500円)東北地方の中で最大規模の都市である札幌や仙台は、公共交通機関が充実していることからタクシー利用が限定的です。そのため料金は比較的抑えられています。函館は観光地としての需要もありますが、他都市に比べて若干安価な設定です。

これまでの推移と価格変動の背景

2015年以降の北海道・東北地域のタクシー代は緩やかな上昇傾向にあり、2024年5月から2025年5月の間の平均増加率は約+1.616%となっています。中でも郡山と福島は前年同月比で約+8.571%の上昇が見られ、燃料費高騰や人件費増加の影響を強く受けていることが示唆されます。全体としては価格の安定を保ちつつも、地域ごとの経済状況やインフラ事情によって変動が異なります。

価格差の背景と今後の課題

交通インフラの差異

地方都市では公共交通の利便性が低い場合が多く、その分タクシー需要が高く価格が上昇しやすい。1方、札幌や仙台などの都市圏は交通網が発達し、タクシーの利用頻度が低いため価格は抑制されています。

地域経済と人件費の影響

経済規模が小さい地域ではタクシー運転手の人件費や燃料費が価格に反映されやすく、秋田や郡山ではそれが顕著です。

観光需要の影響

観光地である函館は観光客向けに価格競争力を持たせている1方で、1定の価格維持も必要であり価格設定は複雑です。

今後の展望と対応策

タクシー業界は高齢化や人手不足、燃料価格の変動といった課題に直面しています。今後は効率化やデジタル配車サービスの導入でコスト削減を図る1方、公共交通との連携強化や地域ニーズに合わせた料金体系の見直しが求められます。安定的なサービス提供と利用者の利便性確保が課題です。

コメント