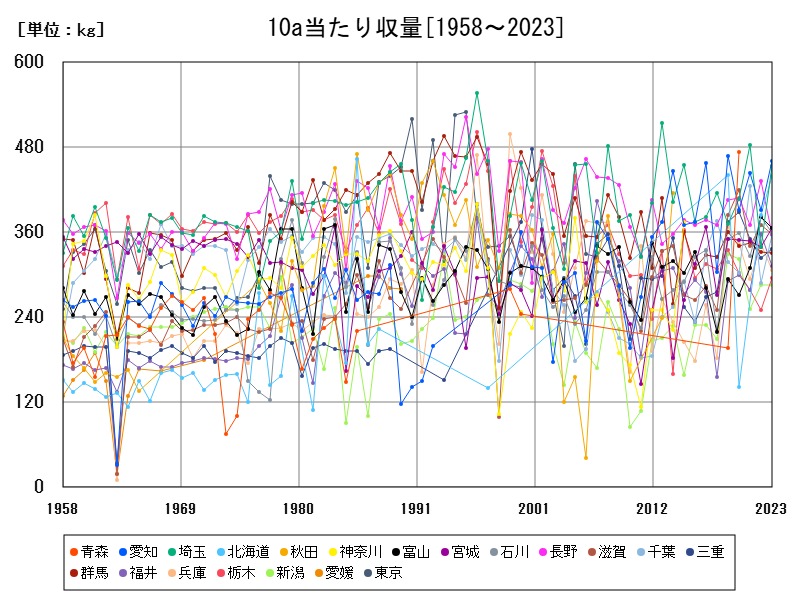

2023年の六条大麦の10a当たり収量は全国平均329kgで、前年比2.374%の減少。一方、愛知(461kg)、埼玉(453kg)、北海道(440kg)は高収量を記録し、特に埼玉は前年比+33.63%の大幅増。北陸の主要産地ではやや減少が目立つものの、関東や北海道では技術向上や気象条件の好転により生産性が向上。地域ごとの気象条件や栽培技術の違いが収量に大きく影響しており、今後の収量向上には技術普及と品種選定が鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 329 | 100 | -2.374 | |

| 1 | 愛知 | 461 | 140.1 | +17.6 |

| 2 | 埼玉 | 453 | 137.7 | +33.63 |

| 3 | 北海道 | 440 | 133.7 | +14.29 |

| 4 | 富山 | 366 | 111.2 | -4.188 |

| 5 | 宮城 | 366 | 111.2 | +7.965 |

| 6 | 石川 | 359 | 109.1 | -5.774 |

| 7 | 長野 | 358 | 108.8 | -17.32 |

| 8 | 滋賀 | 357 | 108.5 | -3.774 |

| 9 | 千葉 | 356 | 108.2 | +23.18 |

| 10 | 三重 | 336 | 102.1 | +3.704 |

| 11 | 群馬 | 331 | 100.6 | -0.301 |

| 12 | 福井 | 313 | 95.14 | -12.57 |

| 13 | 兵庫 | 307 | 93.31 | -10.76 |

| 14 | 栃木 | 295 | 89.67 | +18 |

| 15 | 新潟 | 285 | 86.63 | -0.35 |

| 16 | 大分 | 271 | 82.37 | +11.07 |

| 17 | 熊本 | 270 | 82.07 | +5.058 |

| 18 | 広島 | 255 | 77.51 | |

| 19 | 茨城 | 244 | 74.16 | +29.79 |

| 20 | 岩手 | 243 | 73.86 | -5.078 |

| 21 | 山梨 | 221 | 67.17 | -7.531 |

| 22 | 福島 | 219 | 66.57 | +68.46 |

| 23 | 岡山 | 202 | 61.4 | +5.759 |

| 24 | 鹿児島 | 190 | 57.75 | -49.87 |

| 25 | 岐阜 | 190 | 57.75 | -18.1 |

| 26 | 島根 | 179 | 54.41 | +51.69 |

| 27 | 静岡 | 128 | 38.91 | -17.95 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年の6条大麦の全国平均10a当たり収量は329kgで、前年から2.374%の減少となりました。この減少は気候条件の変動や収穫時期の天候不順が主な要因と推察されます。1方で、地域によっては飛躍的な増加を見せており、収量の地域差が顕著に表れています。

高収量を誇る上位県の特徴

2-1 愛知県(461kg|全国比140.1%、前年比+17.6%)

全国最高収量を記録。気象条件に恵まれた年であり、適切な排水管理と品種選定、さらに収穫時の好天も収量向上に寄与したと推察されます。愛知はもともと小麦や大麦の栽培技術が高く、平坦な地形による効率的な耕作が高収量の背景にあります。

2-2 埼玉県(453kg|全国比137.7%、前年比+33.63%)

前年比+33.63%の飛躍的な増加が目立ちます。地力の高い関東ローム層と安定した降水・気温のバランスが影響したと考えられます。また、埼玉では麦類の省力化技術やドローン活用なども進み、スマート農業が収量改善に貢献している可能性があります。

2-3 北海道(440kg|全国比133.7%、前年比+14.29%)

広大な耕地と寒冷地特有の病害虫リスクの低さが高収量を支えています。また、農業機械化と輪作体系が確立されており、大麦の栽培適地としてのポテンシャルは非常に高い地域です。今後も高収量地として安定生産が期待されます。

北陸・信越の主要生産地の収量傾向

3-1 富山県(366kg|全国比111.2%、前年比-4.188%)

作付面積・収穫量ともに全国上位ですが、今年は収量がやや減少。生育後期の雨や病害リスクの増加が1因と考えられます。とはいえ全国比では依然として高水準であり、生産力の底堅さがうかがえます。

3-2 石川県(359kg|全国比109.1%、前年比-5.774%)

富山同様、若干の減収。耕地条件や生産技術は高いレベルにあるものの、年ごとの天候差による影響を受けやすい地域でもあります。作付面積は拡大傾向にあり、安定収量化が今後の課題です。

3-3 長野県(358kg|全国比108.8%、前年比-17.32%)

大幅な減収が見られた県の1つ。標高が高く冷涼な気候は1定の利点もありますが、気象変動に対する脆弱性が露呈した形です。特に収穫時期の長雨や晩霜の影響が懸念されます。

その他の高収量県の傾向

4-1 宮城県(366kg|全国比111.2%、前年比+7.965%)

気象条件が安定した年であったことが増収に貢献。宮城では飼料用・食品用など用途が多様化しており、それに合わせた品種選定が進んでいます。寒冷地向けの品種が収量を安定させています。

4-2 滋賀県(357kg|全国比108.5%、前年比-3.774%)

伝統的に麦類の栽培が盛んな地域。平坦で排水の良い地形が高収量の1因です。減収傾向にあるものの、地域技術や土壌条件に支えられ、今後も安定した生産が可能と見られます。

4-3 千葉県(356kg|全国比108.2%、前年比+23.18%)

前年比+23.18%と大幅増。千葉は温暖な気候と多様な農業技術が活用されており、収量のポテンシャルは高い地域です。麦のブランド化や地域農協の取組みも成果を上げています。

4-4 3重県(336kg|全国比102.1%、前年比+3.704%)

全国平均をやや上回る水準で、収量も前年から小幅増加。3重は雑穀類や麦類を生かした地域特産品との連携が進んでおり、栽培面積が限られる中で効率的な生産を実現しています。

収量の今後の展望と課題

技術革新とスマート農業の導入

高収量県の多くでは、収穫時期の適正化や施肥管理の徹底、病害対策、さらにはドローンやIoTなどの活用が進んでいます。こうした技術の横展開が、全国的な底上げに繋がる可能性があります。

気候変動リスクの管理

長野や北陸のように、収量が減少した地域では、異常気象や収穫期の雨が大きな影響を与えています。気象リスクの管理(排水設備、早生品種の導入等)が鍵となります。

品種改良と用途別生産

用途に応じた品種の選定(麦茶用、加工用、飼料用など)が進めば、それぞれに最適な収量・品質のバランスが図れるようになります。これが将来の高収量・高付加価値化の道を拓くでしょう。

まとめ

6条大麦の10a当たり収量は地域によって大きな差があり、高収量を実現している県では気候条件・技術力・品種選定などが相乗効果を上げています。今後はこうした先進事例の共有や、スマート農業の普及によって、全国的な収量底上げが期待されます。また、気象変動への備えと市場ニーズに応じた生産戦略が収量向上の鍵となるでしょう。

コメント