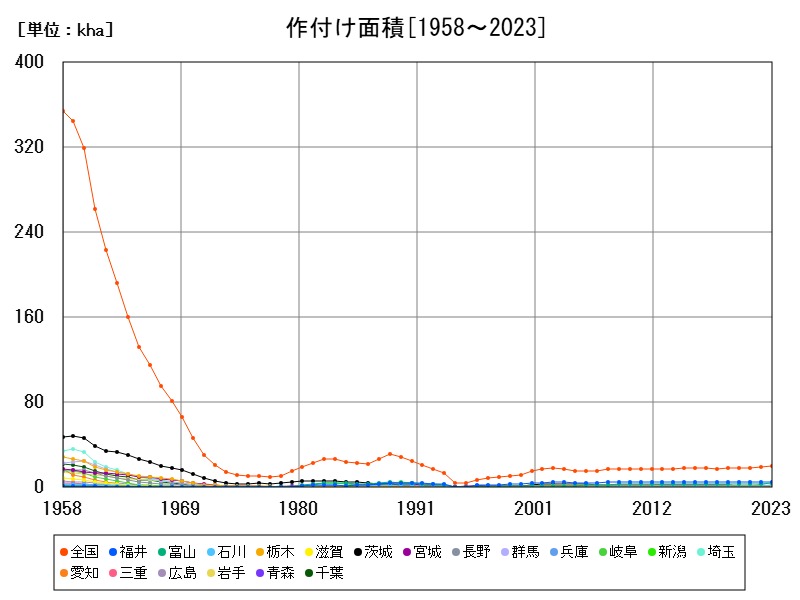

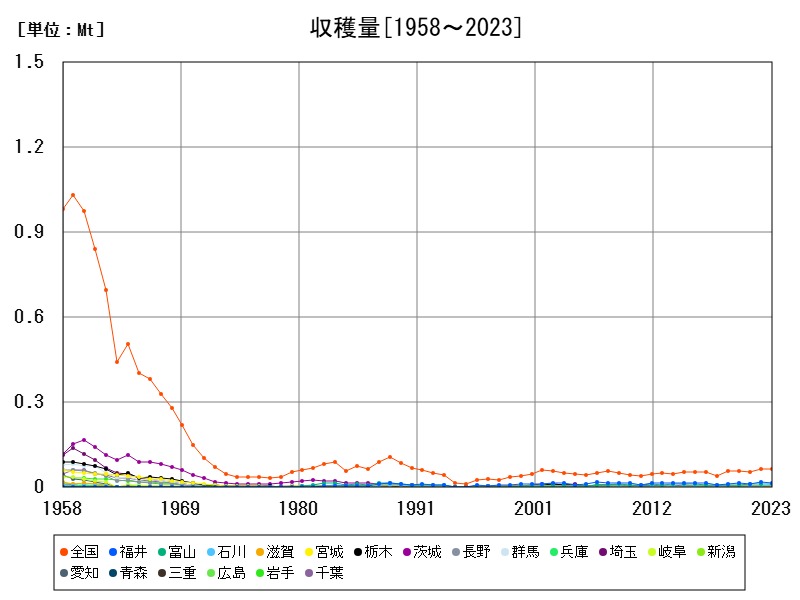

2023年の日本の六条大麦の作付面積は1.96万haで、前年から1.554%の増加。福井県(26.22%)、富山県(18.37%)を中心に、北陸地方が依然として主力地域を形成。一部県では減少も見られるが、石川・宮城などでは顕著な増加傾向。栽培面積の安定化には、地域特性に応じた支援策と作物多用途化が鍵となる。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.96 | 100 | +1.554 | |

| 1 | 福井 | 0.514 | 26.22 | +1.581 |

| 2 | 富山 | 0.36 | 18.37 | +2.857 |

| 3 | 石川 | 0.178 | 9.082 | +10.56 |

| 4 | 栃木 | 0.172 | 8.776 | +1.775 |

| 5 | 滋賀 | 0.156 | 7.959 | +0.645 |

| 6 | 茨城 | 0.146 | 7.449 | -14.12 |

| 7 | 宮城 | 0.145 | 7.398 | +2.837 |

| 8 | 長野 | 0.0682 | 3.48 | +1.488 |

| 9 | 群馬 | 0.0509 | 2.597 | +0.593 |

| 10 | 兵庫 | 0.0508 | 2.592 | +7.4 |

| 11 | 岐阜 | 0.0272 | 1.388 | +3.817 |

| 12 | 新潟 | 0.0165 | 0.842 | +28.91 |

| 13 | 埼玉 | 0.0142 | 0.724 | -5.333 |

| 14 | 愛知 | 0.009 | 0.459 | -15.09 |

| 15 | 三重 | 0.0086 | 0.439 | -15.69 |

| 16 | 広島 | 0.0084 | 0.429 | -3.448 |

| 17 | 岩手 | 0.0082 | 0.418 | +5.128 |

| 18 | 山梨 | 0.0039 | 0.199 | -4.878 |

| 19 | 千葉 | 0.0039 | 0.199 | +14.71 |

| 20 | 福島 | 0.0016 | 0.0816 | -20 |

| 21 | 北海道 | 0.0014 | 0.0714 | +7.692 |

| 22 | 島根 | 0.0012 | 0.0612 | +9.091 |

| 23 | 鹿児島 | 0.001 | 0.051 | +25 |

| 24 | 熊本 | 0.001 | 0.051 | +42.86 |

| 25 | 大分 | 0.0007 | 0.0357 | -22.22 |

| 26 | 岡山 | 0.0002 | 0.0102 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

2023年、日本全体の6条大麦の作付面積は1.96万haで、前年から+1.554%の増加となりました。全国的に見れば増加傾向にありますが、都道府県ごとに変動の幅は大きく、明確な地域差が表れています。作付の増加は需要拡大や生産支援政策による部分がある1方、減少する地域もあり、構造的な課題も見られます。

北陸地方―日本の主力生産地

2-1 福井県(0.514万ha、全国比26.22%)

6条大麦最大の作付県であり、安定した耕地、農業用水、そして転作制度に支えられた作付体制が整っています。前年から+1.581%の微増であり、安定的な生産基盤を維持しています。高齢化などの課題はあるものの、機械化や集約化によって維持されている点が特徴です。

2-2 富山県(0.36万ha、18.37%)

こちらも水田転作を活用した大麦栽培が盛んです。前年から+2.857%の増加となり、依然として高水準を維持。富山は稲作との輪作体系が機能しており、作付拡大の余地もあります。

2-3 石川県(0.178万ha、9.08%)

2023年は前年比+10.56%と急増。北陸の中でも特に前向きな増加傾向にあり、農家の意欲や自治体の支援、加工用需要の伸びが背景にあると見られます。今後も増加が期待される地域です。

関東地方―着実に広がる栽培地

3-1 栃木県(0.172万ha、8.776%)

栃木は関東地方で最も作付面積が多く、前年から+1.775%の増加。県内では転作作物として位置づけられており、飼料用や加工用の用途多様化が栽培意欲を支えています。今後も拡大余地があります。

3-2 茨城県(0.146万ha、7.449%)

全国で唯1、作付面積が大幅減(-14.12%)となった県。農地の競合や都市化圧力、後継者不足が要因と見られます。今後は減少傾向が続く懸念があり、再興には戦略的支援が求められます。

3-3 群馬県(0.0509万ha、2.597%)

微増(+0.593%)ながら、栽培継続の兆しは見られます。畜産との連携や、麦茶原料としての需要を取り込めれば、拡大の可能性があります。

東北地方の台頭

宮城県(0.145万ha、7.398%)

前年比+2.837%の増加。寒冷地でありながら、品種改良や生産技術の進展により作付可能地域が広がっています。地域加工業との連携により、今後も安定的な拡大が期待できます。

近畿地方の伝統的作付地

滋賀県(0.156万ha、7.959%)

伝統的に麦を利用する食文化が背景にあり、作付面積を維持。前年から+0.645%の小幅増。農業の多様化と合わせて、大麦の再評価も進んでいます。滋賀は気候的にも栽培に適しており、今後も安定維持が可能です。

兵庫県(0.0508万ha、2.592%)

前年から+7.4%と大幅増加。近年は中山間地域の有効活用や耕作放棄地の再生が進んでおり、大麦栽培が新たな手段として注目されています。拡大余地を秘めた地域です。

信越地方の挑戦

長野県(0.0682万ha、3.48%)

前年から+1.488%の増加。標高の高い地理条件のため、安定的な栽培は難しいが、特定地域では品質の良い麦の生産が可能。気候変動の影響を受けやすいため、今後は気象リスクへの対応が鍵です。

今後の展望と政策的課題

-

気候変動による適地の変化:寒冷地や中山間地に適地が広がる可能性があり、新たな生産地域が登場する余地がある。

-

後継者不足と農業機械化:従来の大産地でも担い手の高齢化が課題。機械化や集約化が作付維持に不可欠。

-

用途の多様化:6条大麦は食品、飲料、飼料など広い用途があるため、マーケット連携が重要。特に麦茶・健康食品用途は伸び代がある。

-

政策支援の必要性:作付奨励金や転作補助、地域ブランド化による付加価値向上など、自治体レベルでの継続的支援が求められます。

まとめ

6条大麦の作付面積は、北陸・関東を中心に1定の回復傾向を示しています。中でも石川や兵庫のように急増した県は、新たな産地としての可能性を示しています。1方で、茨城のように減少傾向にある地域も存在し、今後は「地域に応じた支援策」と「用途の拡大」が、持続的な生産拡大の鍵となるでしょう。全国的には、将来的に2万ha超の安定的な面積維持が期待されます。

コメント