入浴料の全国平均は1564円で、東京都区部が最も高い2960円。京都では前年比48.9%増と大幅に上昇。都市部では設備更新やサービス充実によるコスト増が価格を押し上げている。今後も人件費やエネルギー費上昇の影響で価格は緩やかに上昇すると予測される。

都市別の入浴料の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1561 | +1.473 | |

| 1 | 東京都区部 | 2960 | +4.89 |

| 2 | 神戸 | 2770 | +2.026 |

| 3 | 横浜 | 2600 | -7.143 |

| 4 | 名古屋 | 2190 | +0.505 |

| 5 | 津 | 2075 | +10.43 |

| 6 | 京都 | 2025 | +48.9 |

| 7 | 甲府 | 2000 | +3.896 |

| 8 | 高松 | 1950 | |

| 9 | 大分 | 1915 | +7.283 |

| 10 | 静岡 | 1840 | |

| 11 | 奈良 | 1815 | |

| 12 | 長野 | 1765 | |

| 13 | 宇都宮 | 1760 | +3.226 |

| 14 | 福島 | 1750 | +3.55 |

| 15 | 富山 | 1750 | -1.13 |

| 16 | 千葉 | 1700 | +7.937 |

| 17 | 那覇 | 1675 | +4.688 |

| 18 | 大阪 | 1657 | |

| 19 | 水戸 | 1600 | |

| 20 | 札幌 | 1600 | +3.226 |

| 21 | 鳥取 | 1590 | +3.247 |

| 22 | 福岡 | 1530 | -11.56 |

| 23 | 福井 | 1515 | |

| 24 | 秋田 | 1500 | |

| 25 | さいたま | 1500 | +3.448 |

| 26 | 山口 | 1495 | +3.819 |

| 27 | 松山 | 1490 | +7.194 |

| 28 | 大津 | 1464 | |

| 29 | 岡山 | 1450 | |

| 30 | 岐阜 | 1430 | |

| 31 | 仙台 | 1415 | +1.071 |

| 32 | 盛岡 | 1395 | |

| 33 | 高知 | 1360 | |

| 34 | 佐賀 | 1360 | |

| 35 | 長崎 | 1310 | -13.82 |

| 36 | 熊本 | 1265 | |

| 37 | 前橋 | 1265 | +7.66 |

| 38 | 青森 | 1210 | |

| 39 | 和歌山 | 1150 | +7.981 |

| 40 | 広島 | 1100 | -14.73 |

| 41 | 新潟 | 1085 | -18.42 |

| 42 | 徳島 | 1070 | +2.392 |

| 43 | 金沢 | 1025 | +17.14 |

| 44 | 松江 | 805 | |

| 45 | 鹿児島 | 790 | |

| 46 | 山形 | 710 | +7.576 |

| 47 | 宮崎 | 700 | -20 |

詳細なデータとグラフ

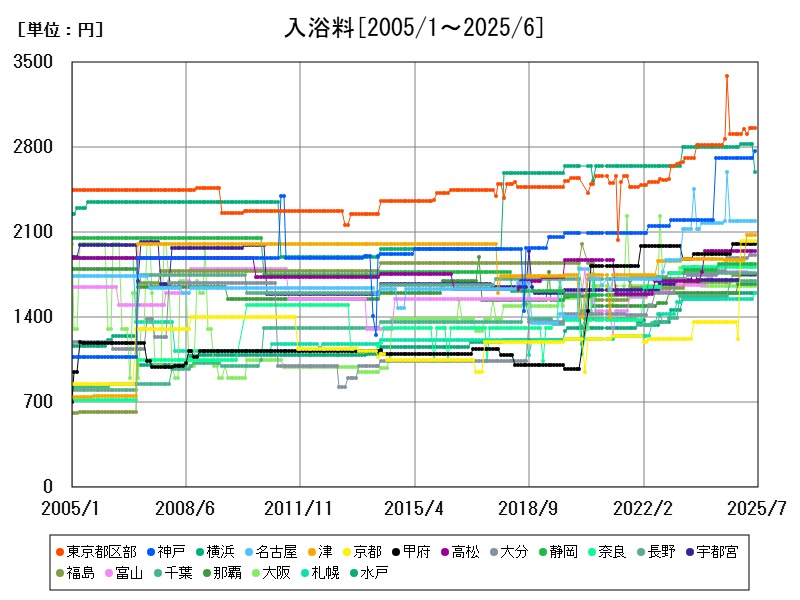

入浴料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での入浴料の全国平均は1564円です。都市別に見ると、東京都区部が2960円と最も高く、続いて横浜2825円、神戸2715円、名古屋2190円、津2075円、京都2025円、甲府2000円、高松1950円、大分1915円、静岡1840円と続きます。これらの都市は主要都市圏を中心に高価格帯となっており、都市部での施設充実度やサービスの質の高さが反映されていると考えられます。

価格推移の傾向と都市別増加率

過去20年超のデータを見ると、入浴料は徐々に上昇傾向にあります。前年同月比での増加率は平均で約+1.744%ですが、京都は特に+48.9%と大幅な上昇を示しています。また、津も+10.43%、大分も+7.283%、東京都区部は+4.89%の上昇を記録しています。これらの地域では施設の改装やサービス内容の充実、運営コストの増加が価格上昇の主な要因と考えられます。

都市別の特徴と価格差の背景

東京都区部や横浜、神戸などの大都市圏では、入浴施設の高級化や温浴関連サービスの多様化が進んでいるため、料金が高めに設定されています。名古屋や津、京都なども都市規模に応じて高価格帯を維持しています。1方で、地方都市では比較的低価格に抑えられているケースが多く、生活費や平均所得水準の違い、地元需要の違いが影響しています。

価格高騰の要因と今後の展望

入浴料の価格高騰には、施設の老朽化対応や設備更新費用、人件費の上昇、エネルギーコストの増加が主な要因です。また、健康志向の高まりにより、サウナやスパ、リラクゼーション施設の導入で付加価値を高める動きも価格を押し上げています。今後もこれらの要因により緩やかな価格上昇が続くと見られ、地域間での価格差も1定程度維持されると予想されます。

まとめ

2025年の入浴料全国平均は1564円で、東京都区部は2960円と最高水準。都市間で価格差が大きく、京都の大幅上昇が目立つ。設備投資や人件費増加、付加価値サービスの充実が価格高騰の主因。今後も緩やかな上昇傾向が続く見込み。

コメント