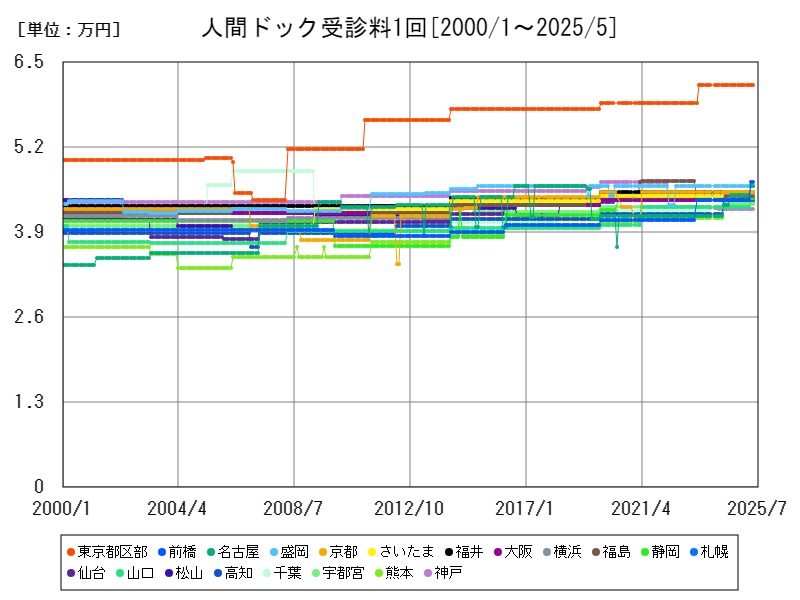

2025年の人間ドック受診料1回の全国平均は約4.164万円で、東京都区部が6.16万円と最も高い。前年からの増加率は全国平均で+1.254%、前橋市と名古屋市では6%以上の上昇を記録した。価格差は医療設備や検査内容の違い、地域の医療政策が影響。今後は技術導入とサービス多様化により料金変動が続く見込み。

都市別の人間ドック受診料1回の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 4.165 | +1.282 | |

| 1 | 東京都区部 | 6.16 | |

| 2 | 前橋 | 4.675 | +6.25 |

| 3 | 名古屋 | 4.615 | +6.952 |

| 4 | 盛岡 | 4.612 | |

| 5 | 京都 | 4.517 | |

| 6 | 福井 | 4.51 | |

| 7 | 大阪 | 4.51 | |

| 8 | さいたま | 4.51 | |

| 9 | 横浜 | 4.507 | |

| 10 | 静岡 | 4.483 | |

| 11 | 福島 | 4.455 | |

| 12 | 高知 | 4.4 | |

| 13 | 松山 | 4.4 | |

| 14 | 札幌 | 4.4 | |

| 15 | 山口 | 4.4 | +2.564 |

| 16 | 千葉 | 4.4 | |

| 17 | 仙台 | 4.4 | |

| 18 | 宇都宮 | 4.345 | |

| 19 | 熊本 | 4.334 | |

| 20 | 神戸 | 4.263 | |

| 21 | 長崎 | 4.26 | +6.981 |

| 22 | 長野 | 4.235 | |

| 23 | 水戸 | 4.235 | |

| 24 | 松江 | 4.235 | +8.451 |

| 25 | 奈良 | 4.235 | +1.316 |

| 26 | 福岡 | 4.19 | |

| 27 | 鹿児島 | 4.18 | |

| 28 | 広島 | 4.18 | |

| 29 | 甲府 | 4.153 | +1.342 |

| 30 | 佐賀 | 4.15 | |

| 31 | 高松 | 4.109 | |

| 32 | 富山 | 4.098 | |

| 33 | 青森 | 4.087 | +3.639 |

| 34 | 新潟 | 4.07 | |

| 35 | 徳島 | 4.01 | +3.404 |

| 36 | 和歌山 | 4.01 | +4.292 |

| 37 | 秋田 | 3.988 | |

| 38 | 大津 | 3.865 | |

| 39 | 岡山 | 3.825 | +6.993 |

| 40 | 宮崎 | 3.795 | +4.545 |

| 41 | 金沢 | 3.77 | |

| 42 | 那覇 | 3.465 | +5 |

| 43 | 津 | 3.374 | |

| 44 | 岐阜 | 3.3 | +1.695 |

| 45 | 大分 | 3.271 | |

| 46 | 山形 | 2.943 | |

| 47 | 鳥取 | 2.854 |

詳細なデータとグラフ

人間ドック受診料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での人間ドック受診料1回あたりの全国平均価格は約4.164万円です。都市別では東京都区部が最も高く6.16万円となり、次いで前橋市4.675万円、名古屋市4.615万円、盛岡市4.612万円、京都市4.517万円、福井市・大阪市・さいたま市がそれぞれ4.51万円前後、横浜市4.507万円、福島市4.455万円が続きます。東京都区部の価格は全国平均を大きく上回っており、首都圏の医療サービスの高度さや需要の高さを反映しています。

価格推移と前年比増加率の分析

前年同月比では全国平均で+1.254%の増加が見られます。特に前橋市は+6.25%、名古屋市は+6.952%と大きな上昇を示しており、他の都市に比べて急速な価格上昇が確認されます。これは設備投資や検査項目の充実による受診コスト増加が要因と考えられます。東京都区部の増減率はやや緩やかですが、依然として高水準の料金が維持されています。

都市別の特徴と価格差の背景

東京都区部の高価格帯は、医療機関の集積度や最新医療設備の充実度、また検査の多様性に起因します。地方都市の前橋や盛岡、福井では、都市規模に比して比較的高価格を維持していることが特徴的です。これは地域の医療政策や民間医療機関の競争状況、検査内容の差異が価格に反映されていると推察されます。また、さいたまや大阪、横浜といった大都市近郊ではやや安定した価格帯が続いています。

価格高騰の要因と今後の展望

人間ドック受診料の上昇要因には、高度医療機器の導入、検査項目の多様化・詳細化、また人件費や施設維持費の増加があります。加えて、生活習慣病予防への関心の高まりに伴う受診需要増も価格形成に影響しています。今後はAI診断技術の導入や効率化によりコスト抑制が期待される1方で、質の高いサービス維持には引き続き費用増が見込まれ、地域差は縮まりにくい状況と考えられます。

まとめ

2025年の人間ドック受診料1回の全国平均は4.164万円。東京都区部が6.16万円で最高額を維持し、前橋や名古屋では前年比6%超の増加を示す。価格差は医療機関の設備や検査内容、地域の医療政策に起因し、今後も高度医療技術導入とサービス多様化が料金に影響を与える見込み。

コメント