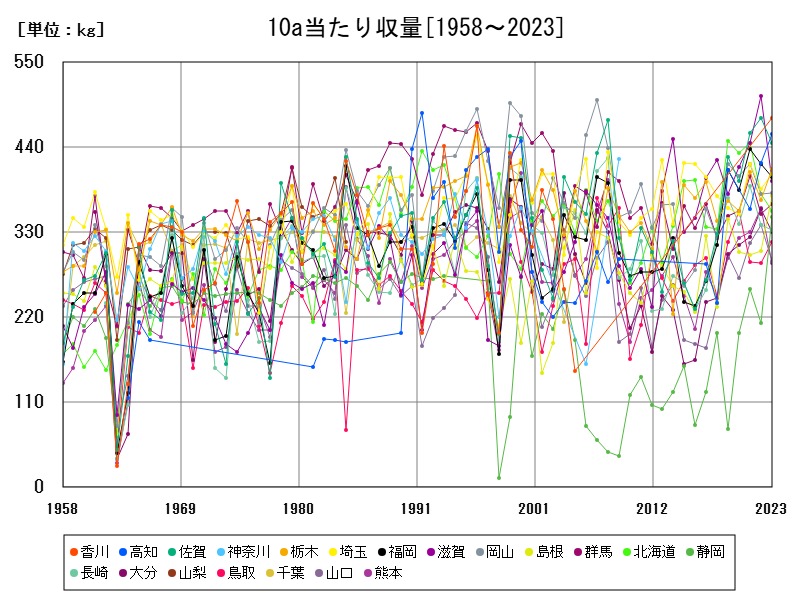

2023年の二条大麦の10a当たり収量は全国平均389kgで、前年から-2.015%とやや減少。香川(478kg)や高知(457kg)がトップを占め、高品質な収量を実現。一方で、主力県である佐賀や福岡ではやや減少傾向にあり、気象や作柄の影響が見られる。関東圏の栃木・埼玉、山陰地方の島根などは前年より収量を伸ばしており、地域ごとの技術導入や品種選定が差を生んでいる。今後は安定性と気象適応力が鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 389 | 100 | -2.015 | |

| 1 | 香川 | 478 | 122.9 | +218.7 |

| 2 | 高知 | 457 | 117.5 | +8.81 |

| 3 | 佐賀 | 446 | 114.7 | -6.695 |

| 4 | 栃木 | 412 | 105.9 | +10.75 |

| 5 | 埼玉 | 405 | 104.1 | +4.922 |

| 6 | 福岡 | 402 | 103.3 | -4.057 |

| 7 | 滋賀 | 397 | 102.1 | -21.54 |

| 8 | 岡山 | 381 | 97.94 | +0.263 |

| 9 | 島根 | 377 | 96.92 | +23.2 |

| 10 | 群馬 | 366 | 94.09 | +3.39 |

| 11 | 北海道 | 357 | 91.77 | -5.805 |

| 12 | 静岡 | 350 | 89.97 | +65.09 |

| 13 | 長崎 | 333 | 85.6 | -1.77 |

| 14 | 大分 | 331 | 85.09 | -8.056 |

| 15 | 鳥取 | 317 | 81.49 | +9.31 |

| 16 | 山口 | 293 | 75.32 | -13.57 |

| 17 | 熊本 | 290 | 74.55 | -19.89 |

| 18 | 宮崎 | 288 | 74.04 | -17.95 |

| 19 | 京都 | 268 | 68.89 | -7.266 |

| 20 | 長野 | 242 | 62.21 | -16.55 |

| 21 | 茨城 | 238 | 61.18 | +26.6 |

| 22 | 福島 | 220 | 56.56 | +25.71 |

| 23 | 鹿児島 | 213 | 54.76 | -22.26 |

| 24 | 徳島 | 200 | 51.41 | -27.54 |

| 25 | 東京 | 199 | 51.16 | -18.78 |

| 26 | 広島 | 193 | 49.61 | +60.83 |

| 27 | 兵庫 | 121 | 31.11 | +11.01 |

| 28 | 沖縄 | 92 | 23.65 | -30.83 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年の全国における2条大麦の10a当たり収量は389kgで、前年から-2.015%とわずかに減少しました。作柄のばらつき、気象条件、収穫時期の天候変化などが原因とみられ、地域間で大きな差が見られました。特に温暖な気候や排水性の良い地域での収量は安定しており、局地的な好条件が高収量を支える構図が続いています。

高収量を誇る県の特徴と動向

2-1 香川県(478kg|全国比122.9%|前年比+218.7%)

2023年の最大の注目は香川県です。前年比+218.7%という驚異的な伸びを記録し、全国トップの収量に。これは前年の作柄不良からの回復に加え、気象条件の好転、適品種の導入、乾燥管理の徹底などの複合的な要因が重なった結果と考えられます。今後はこの水準の持続可能性が問われますが、生産技術の成熟度の高さが光ります。

2-2 高知県(457kg|全国比117.5%|前年比+8.81%)

高知県も安定的に高収量を維持しており、温暖で日照の豊富な気候が有利に働いています。平野部を中心に効率的な機械化と輪作体系が導入され、特に病害虫の抑制にも配慮した農法が収量を支えています。将来的にも安定収量を維持できる可能性が高い県のひとつです。

主力生産地における収量の変化

3-1 佐賀県(446kg|全国比114.7%|前年比-6.695%)

佐賀県は作付面積・収穫量ともに全国最大規模を誇る中、収量面では前年からやや低下。これは開花期や登熟期における天候不順の影響とみられ、湿度や病害リスクの上昇が要因です。ただし、それでも全国比では高水準を維持しており、栽培技術の蓄積が生産の安定を下支えしています。

3-2 福岡県(402kg|全国比103.3%|前年比-4.057%)

福岡県でもやや減収が見られましたが、全体としては依然として高い水準。麦類の作付は畜産・野菜との輪作体系の中に組み込まれており、農地利用の効率性が収量の維持につながっています。生産者の高齢化に対する担い手対策が今後の課題です。

関東と内陸部での増加傾向

4-1 栃木県(412kg|全国比105.9%|前年比+10.75%)

栃木県では前年から大きく収量を伸ばしました。これは品種改良と農業法人による効率的管理体制の進展によるものと見られ、関東平野の肥沃な土壌と降雨バランスが生育に好適です。今後も安定的な増加が期待されます。

4-2 埼玉県(405kg|全国比104.1%|前年比+4.922%)

埼玉でも収量は安定しており、特に土地改良事業によって圃場の排水性が改善されていることが寄与しています。首都圏に近い地理的条件もあり、地元消費との連携や契約栽培の可能性も高く、将来的には付加価値品種へのシフトも進む可能性があります。

4-3 群馬県(366kg|全国比94.09%|前年比+3.39%)

群馬県は全国平均をやや下回るものの、前年からは増加傾向。標高差による多様な気候条件への適応が課題ですが、農業法人の導入やスマート農業の活用が進めば、さらなる向上が見込まれます。

その他注目すべき地域の傾向

5-1 滋賀県(397kg|全国比102.1%|前年比-21.54%)

滋賀は前年より大きく収量が落ち込みましたが、もともと地力の高い土地であり、水管理や病害対応の技術次第では復活が期待されます。

5-2 岡山県(381kg|全国比97.94%|前年比+0.263%)

岡山県はわずかに増加し、全国平均に近い収量を確保。温暖な気候と適度な乾燥条件に恵まれた環境を活かし、引き続き堅調な生産が予想されます。

5-3 島根県(377kg|全国比96.92%|前年比+23.2%)

島根県は前年比+23.2%と大きな増加を見せ、技術改善や気象条件の好転が成果を上げたと考えられます。今後も中山間地域に適した栽培技術の展開が重要です。

今後の展望と政策的な視点

-

収量の安定化とリスク分散 気象変動への対応策として、品種の多様化、播種・収穫時期の調整、排水設備の強化が求められます。

-

地域適応型品種とスマート農業の導入 AIやドローンなどによる生育診断、ピンポイント施肥・防除が収量向上の鍵となります。

-

地場需要と契約栽培の拡大 クラフトビールや機能性食品市場の拡大により、地域ブランド麦の需要が伸びています。地域と連携した安定供給体制が今後の成長戦略になります。

まとめ

2023年の2条大麦の10a当たり収量は、地域によって明暗が分かれました。香川や高知などの西日本の1部で非常に高い収量が見られる1方、佐賀や滋賀などでは天候の影響により減収が発生。関東や中国地方などでは増収傾向も確認され、地域の農業技術や自然条件の差が大きく影響を与えています。

将来的には、地域ごとの特性を生かしながら、気象変動リスクに柔軟に対応する技術導入と政策支援が求められます。地元需要と連携したブランド化や、高収量・高品質を実現する持続可能な生産体制の構築が、日本の麦類農業においてますます重要となっていくでしょう。

コメント