2023年の二条大麦の全国収穫量は15.13万tで、前年とほぼ同水準(+0.0661%)。佐賀県(4.28万t)、栃木県(3.53万t)、福岡県(2.36万t)の3県で全国の約67%を占めており、特に栃木は前年比+10.31%と大きく伸長。九州勢は全体的に減少傾向で、気象変動や作付の調整が影響か。今後は東日本での拡大や、品種・用途別の差別化が鍵となる。生産地の分布や傾向が徐々に変化しており、地域戦略が求められている。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 15.13 | 100 | +0.0661 | |

| 1 | 佐賀 | 4.28 | 28.29 | -7.359 |

| 2 | 栃木 | 3.53 | 23.33 | +10.31 |

| 3 | 福岡 | 2.36 | 15.6 | -0.84 |

| 4 | 岡山 | 0.88 | 5.816 | +10.83 |

| 5 | 熊本 | 0.824 | 5.446 | -12.43 |

| 6 | 大分 | 0.636 | 4.204 | -5.498 |

| 7 | 群馬 | 0.63 | 4.164 | +8.434 |

| 8 | 北海道 | 0.611 | 4.038 | -5.124 |

| 9 | 長崎 | 0.386 | 2.551 | -1.026 |

| 10 | 埼玉 | 0.289 | 1.91 | +3.214 |

| 11 | 茨城 | 0.224 | 1.481 | +30.99 |

| 12 | 島根 | 0.199 | 1.315 | +21.34 |

| 13 | 山口 | 0.0659 | 0.436 | -2.802 |

| 14 | 鹿児島 | 0.0652 | 0.431 | -7.386 |

| 15 | 鳥取 | 0.0298 | 0.197 | +11.61 |

| 16 | 滋賀 | 0.0238 | 0.157 | -26.54 |

| 17 | 京都 | 0.0236 | 0.156 | -17.48 |

| 18 | 宮崎 | 0.0184 | 0.122 | -14.02 |

| 19 | 香川 | 0.01 | 0.0661 | +9900 |

| 20 | 徳島 | 0.0078 | 0.0516 | -25.71 |

| 21 | 福島 | 0.0077 | 0.0509 | +266.7 |

| 22 | 静岡 | 0.007 | 0.0463 | +94.44 |

| 23 | 広島 | 0.006 | 0.0397 | +1400 |

| 24 | 長野 | 0.0039 | 0.0258 | +11.43 |

| 25 | 高知 | 0.0023 | 0.0152 | +9.524 |

| 26 | 沖縄 | 0.0006 | 0.00397 | -14.29 |

| 27 | 東京 | 0.0002 | 0.00132 | -33.33 |

| 28 | 兵庫 | 0.0002 | 0.00132 | -33.33 |

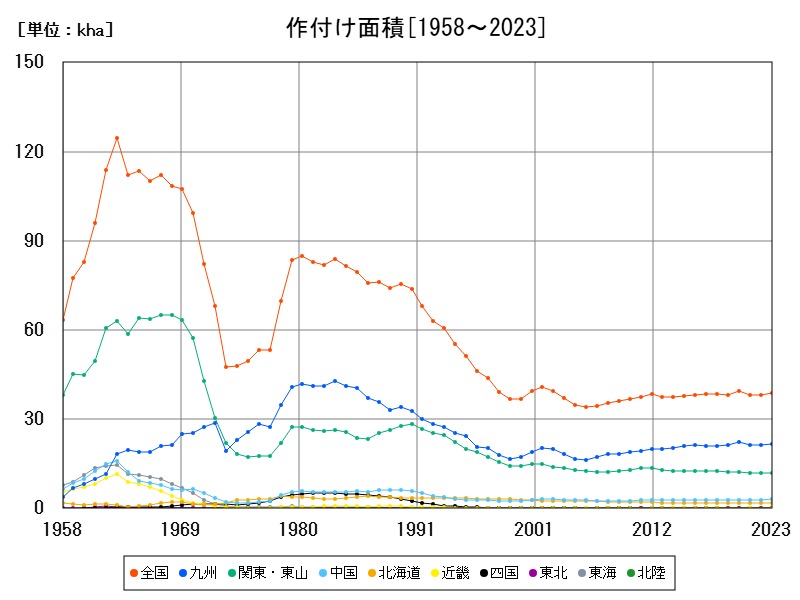

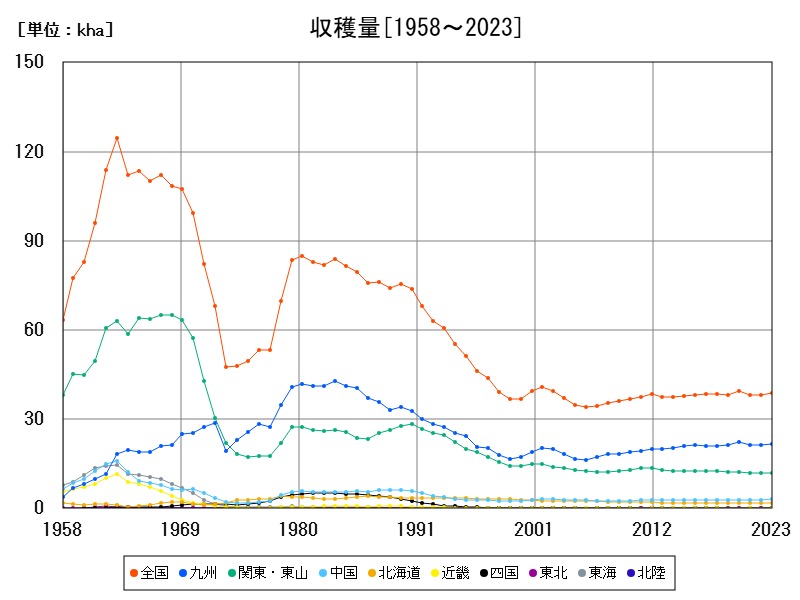

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の日本における2条大麦の収穫量は15.13万tと、前年からわずかに増加(+0.0661%)しました。これは、天候の振れ幅が比較的小さく、全体として安定的な生産が確保されたことを示しています。ただし、地域ごとの増減幅には大きな差があり、全国平均の安定とは裏腹に、県別に見ると変動の大きな年でもありました。

主要産地の収穫量と特徴

2-1 佐賀県(4.28万t|全国比28.29%、前年比-7.359%)

佐賀県は全国最大の2条大麦の生産地ですが、2023年は前年比で7.4%の減少。9州北部では、気象条件の変動(収穫時の降雨や低温)や輪作体系の調整によって、生産量がやや後退したと考えられます。それでも全国の約3割を占める規模で、主にビール大麦など加工需要に対応した品種構成が特徴です。

2-2 栃木県(3.53万t|全国比23.33%、前年比+10.31%)

栃木県は前年から大きく収穫量を伸ばし、今や佐賀に次ぐ第2の産地に成長しています。関東ローム層の肥沃な土壌と比較的安定した気候条件が生育に適し、栽培技術の改良や機械化の進展が貢献しています。近年は用途の多様化(麦茶原料や加工用)への対応も強みです。

2-3 福岡県(2.36万t|全国比15.6%、前年比-0.84%)

福岡は2条大麦の伝統的な生産地の1つ。収量の水準は高く、ビール用麦の品質でも評価されています。ただし、わずかながら減少傾向が見られ、気象条件の不安定化と農地転用などが1因と考えられます。

中堅産地の動向と特徴

3-1 岡山県(0.88万t|全国比5.82%、前年比+10.83%)

前年比で1割以上の増加を記録。温暖な気候と降水量のバランスが栽培に適しており、近年は畜産飼料との連携を背景に需要が安定。今後は作付拡大と併せて、持続的な生産体制の強化が期待されます。

3-2 熊本県(0.824万t|全国比5.45%、前年比-12.43%)

大幅な減少が目立ちます。これは異常気象や作付調整の影響が大きかったと見られ、特に収穫時の湿潤な気象条件が響いた可能性があります。ただし、依然として9州における重要な供給拠点の1つです。

3-3 大分県(0.636万t|全国比4.2%、前年比-5.498%)

ここ数年、安定した生産を維持してきた大分県もやや減少。気象条件に敏感な作物であるため、収穫時の影響が顕著に出やすい地域でもあります。栽培面積の維持と品質確保のバランスが課題です。

関東・北海道の台頭

4-1 群馬県(0.63万t|全国比4.16%、前年比+8.43%)

群馬は近年、作付面積と収量を着実に伸ばしている注目県。標高差のある多様な耕作地と機械化の進展が収量の安定に寄与しています。今後は中核的な関東圏供給地としての成長が期待されます。

4-2 北海道(0.611万t|全国比4.03%、前年比-5.12%)

広大な農地と機械化が進んだ北海道は、近年2条大麦の栽培にも力を入れており、生産量を増やしています。ただし、2023年は気象リスク(低温や長雨)の影響で減収。気候適応型の品種選定が今後の鍵です。

その他注目地域の動き

5-1 長崎県(0.386万t|全国比2.55%、前年比-1.026%)

長崎県は中小規模ながら、気候と土壌条件が麦栽培に適しており、地場産業との結びつきが強い地域です。収量の変動は小幅で、安定生産の維持が図られています。

5-2 埼玉県(0.289万t|全国比1.91%、前年比+3.214%)

埼玉では都市近郊農業の中で効率的な栽培が進み、比較的高い生産性を維持しています。規模は小さいものの、需要に応じた栽培が可能で、今後の展開次第ではさらなる拡大も見込まれます。

今後の見通しと課題

東西バランスの変化

かつては9州が圧倒的シェアを誇っていた2条大麦の生産ですが、近年は関東や北海道での増産が進んでいます。栃木や群馬の成長がその象徴です。この傾向は今後も続く可能性が高く、生産地の分散によって供給リスクの分散にも繋がります。

気候変動と収穫時期の管理

近年は収穫期の天候不順や突発的な高温・降雨が収量に影響を与えています。特に西日本では梅雨入りとのバッティングがリスク要因です。早生品種の導入や乾燥設備の拡充が求められています。

用途別戦略の明確化

2条大麦はビール原料、麦茶、飼料など用途が広い作物です。市場ニーズに応じた品種選定や流通体制の整備が、今後の安定的な生産と価格維持の鍵となるでしょう。

まとめ

2023年の2条大麦生産は、全国的には安定しつつも、地域ごとの変動が大きい年でした。佐賀、栃木、福岡の3県で全体の約7割を占める構図に変わりはありませんが、栃木や群馬といった東日本の伸長が顕著で、地理的バランスに変化の兆しが見られます。今後は気候変動への対応と用途別生産の明確化が、生産の持続可能性を左右する鍵になるでしょう。

コメント