九州では沖縄県が101.3円/kgと全国最高値だが、卸売数量は0.474ktと小規模。福岡市は流通量最大の2.135ktを記録するも、数量・価格ともに前年から減少。気象や高齢化、輸送コストなどの要因が価格と数量に影響を与えており、生産・流通の持続可能性が課題。

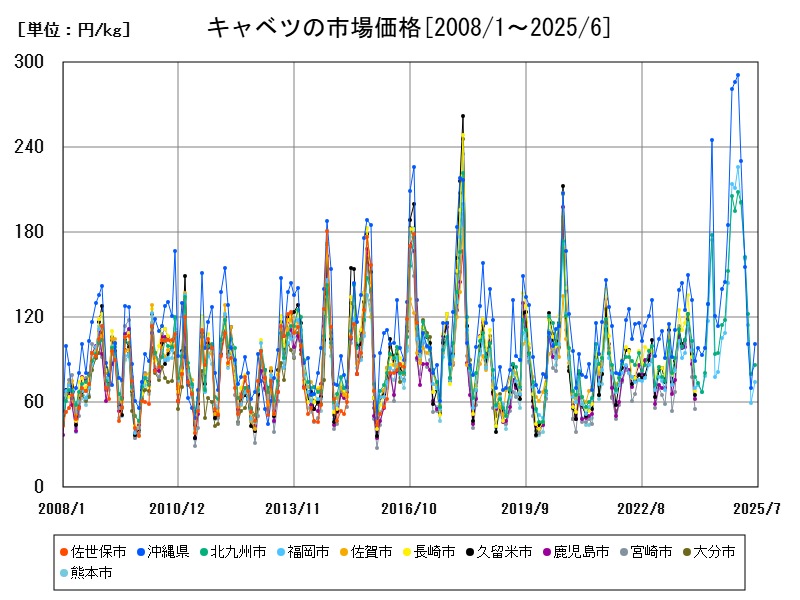

キャベツの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 沖縄県 | 101.3 | -16.03 |

| 2 | 北九州市 | 86.67 | -8.127 |

| 3 | 福岡市 | 74.33 | -4.293 |

市場価格の推移

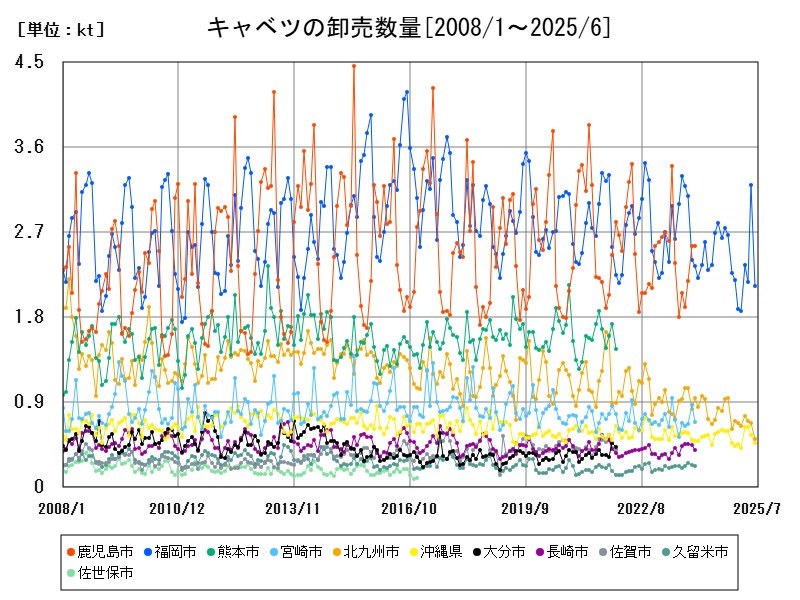

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 2.135 | -20.57 |

| 2 | 北九州市 | 0.507 | -28.79 |

| 3 | 沖縄県 | 0.474 | -16.4 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

キャベツの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点でのキャベツの市場価格を見ると、沖縄県が101.3円/kgと全国でも最も高い水準にあります。次いで北9州市が86.67円/kg、福岡市が74.33円/kgと続いています。全国平均(77.67円/kg)と比較すると、沖縄と北9州は明確に高価格帯、福岡市はやや低めの水準です。

前年同月比では、沖縄県が-16.03%、北9州市が-8.127%、福岡市が-4.293%と、いずれも価格は下落傾向にあります。とくに沖縄の価格下落が大きく、輸送や供給体制に変化があったことがうかがえます。

卸売数量の現状と変動

卸売数量では、福岡市が2.135ktと9州地方最大の流通量を持ち、北9州市は0.507kt、沖縄県は0.474ktと続きます。福岡市は、9州全域の物流拠点的役割を果たしており、広域からの集荷が可能です。

しかし、前年同月と比較すると、福岡市は-20.57%、北9州市は-28.79%、沖縄県は-16.4%と、いずれも2桁以上の大幅な減少となっており、供給面での調整や生産側の制約が市場に影響していると考えられます。

都市別の市場構造と流通の特徴

●福岡市:

9州最大の卸売市場を擁し、熊本、大分、佐賀など周辺地域からの安定供給を受けています。価格は比較的安定しており、卸売数量も多いですが、近年は出荷調整や気象不順の影響で数量が大きく減少しています。

●北9州市:

市場規模は中規模で、福岡県北部や山口県西部からの供給が中心。価格はやや高めで、需要は地元の量販店や飲食店が主体。卸売数量の急減は、地元出荷者の減少や集荷体制の見直しが背景にある可能性があります。

●沖縄県:

沖縄は本土と離れているため、価格が全国的に最も高い傾向があります。輸送コストが上乗せされること、地元生産が気候に左右されやすく安定しないことが、高価格の主因です。ただし、今回の大幅な価格下落は、輸入量の増加や需要低下、台風被害による品質低下などが影響していると考えられます。

価格高騰・下落の要因分析

価格変動には以下のような要因が影響しています。

-

気象異常:9州では近年、豪雨・台風・高温障害などの影響で露地野菜の安定供給が難しくなっており、収量の変動が価格に直結しています。

-

輸送コストの上昇:特に沖縄県では、燃料費高騰や輸送網の負担増が価格上昇要因となるが、供給が増えれば1転して価格が大幅下落するという振れ幅の大きさも特徴です。

-

高齢化による生産者減少:特に北9州市周辺では、小規模農家の高齢化が進み、供給体制の維持が困難になってきています。

キャベツ生産の地域的特性と展望

9州では、熊本県、長崎県、大分県などがキャベツの主要産地として知られています。標高の高い地域では夏秋どり、平地では冬春どりとリレー出荷が可能で、安定供給体制が整っていたものの、ここ数年で高齢化と異常気象により出荷が不安定化しています。

また、沖縄県では冬場のキャベツ栽培が主流で、本土より先行出荷が可能ですが、作付面積が限られるため市場の影響を受けやすく、需給のバランスが崩れやすい構造です。

将来的には、気候に強い品種の導入や、若手農業者への支援策、流通の再構築が安定供給と価格平準化の鍵になると考えられます。

コメント