九州のイチゴ市場では沖縄県が1,741円/kgと高価格を記録し、前年比+40.63%と大幅上昇。一方、福岡・北九州は低価格だが卸売数量が増加。福岡はブランド品集中による価格下落、北九州は新規出荷増が影響。今後は輸送費の見直しや地域ブランド化が課題となる。

イチゴの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 沖縄県 | 1741 | +40.63 |

| 2 | 福岡市 | 873.3 | -22.9 |

| 3 | 北九州市 | 751 | -8.859 |

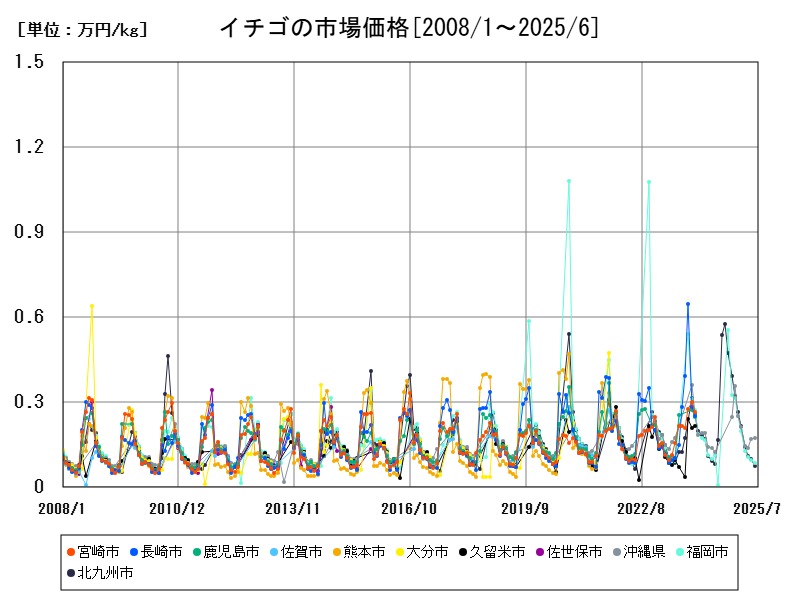

市場価格の推移

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 0.037 | +12.12 |

| 2 | 北九州市 | 0.01 | +150 |

| 3 | 沖縄県 | 0 |

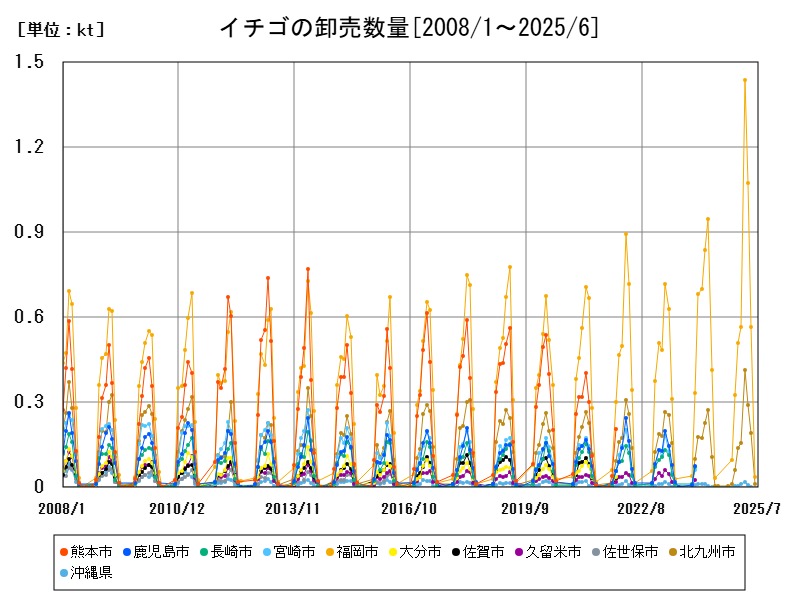

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

イチゴの卸売り市場の現状と今後

2025年6月の9州におけるイチゴの市場価格を見ると、沖縄県が1741円/kgと極めて高い水準にあり、前年同月比でも+40.63%の大幅な上昇を記録しました。1方で、福岡市は873.3円/kg(前年比-22.9%)、北9州市は751円/kg(前年比-8.859%)と大きく下落しています。

卸売数量においては、福岡市が0.037ktと最大、北9州市が0.01kt、沖縄県についてはデータ外ですが、全体として供給量は小規模でありながらも、福岡の出荷量は前年比+12.12%、北9州も+150%と大幅に伸長しています。

価格と数量の長期的推移

2008年以降の長期的なデータを見ると、9州ではイチゴの価格が比較的安定していた地域が多く、特に福岡県(福岡市・北9州市)は国内有数のイチゴ生産県として知られ、「あまおう」ブランドの輸出や国内消費の中心地でもありました。

しかしながら、2020年代中盤にかけて価格の2極化が顕著になり、市場によっては単価の大幅な上昇・下落が交錯するようになりました。特に沖縄は地場産が乏しく、本土からの輸送コストが高いために価格が高騰する傾向が強くなっています。

都市別の特徴と流通構造

-

沖縄県は本州からの遠距離輸送に依存しており、航空便や冷蔵輸送のコストが単価に反映されるため、市場価格が全国的にも高くなる傾向があります。近年は観光需要の回復やホテル・飲食店需要の増加も、価格上昇に拍車をかけています。

-

福岡市は9州最大の青果集積地であり、地元生産と広域流通の結節点となっていることから、出荷量は安定していますが、ブランドイチゴに集中することで全体価格が下落しやすい構造を持っています。

-

北9州市ではこれまで数量が少なく価格は高止まりしていましたが、直近のデータでは数量が前年比+150%と大きく増加。これは小規模な生産者の流通への3入や、地元スーパー向け出荷の活発化が背景にあると見られます。

価格高騰と下落の要因分析

-

沖縄県の価格高騰は、前述の輸送コスト増に加え、円安や燃料費高騰が追い打ちをかけたことが影響しています。さらに地元産イチゴの供給が非常に限られているため、需要と供給の不均衡が価格を押し上げています。

-

福岡市の価格下落は、国内外に向けた「あまおう」ブランドの大量出荷により、単価よりも数量重視の出荷が進んだ結果と考えられます。また、競合する他県産品(熊本・佐賀など)の増加も影響している可能性があります。

-

北9州市の数量増加は、小規模農家やJA以外の新規販路(直販・ふるさと納税等)の活用により市場出荷の動きが活性化した結果とみられ、地域農業の新たな展開を示唆しています。

イチゴ生産の動向と今後の展望

9州地方では、福岡県、熊本県、佐賀県を中心にイチゴの生産が盛んであり、とくに福岡の「あまおう」は国内外で非常に高いブランド価値を持ちます。今後の展望としては:

-

福岡県では引き続き「あまおう」を核に国内外への輸出強化が進むと予想されますが、ブランド維持には品質管理と販売ルートの多様化が求められます。

-

沖縄県では、観光客需要の増加とともに輸入・仕入価格の上昇圧力が続く可能性があり、今後の課題は地産地消の強化と物流効率化です。

-

北9州市など中規模都市では、地域ブランドの確立や都市近郊農業の活性化を通じて、数量・価格の安定化を図る施策が期待されます。

コメント