九州では沖縄県が最高価格600円/kg、北九州市が533.7円/kg、福岡市が460.3円/kg。価格は全体に下落傾向だが、福岡市と北九州市では卸数量が増加。沖縄は流通量が少なく高価格で安定。輸送コストや需要構造が価格に大きく影響しており、地域別の戦略が重要です。

りんごの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 沖縄県 | 600 | -3.588 |

| 2 | 北九州市 | 533.7 | -4.531 |

| 3 | 福岡市 | 460.3 | -8.665 |

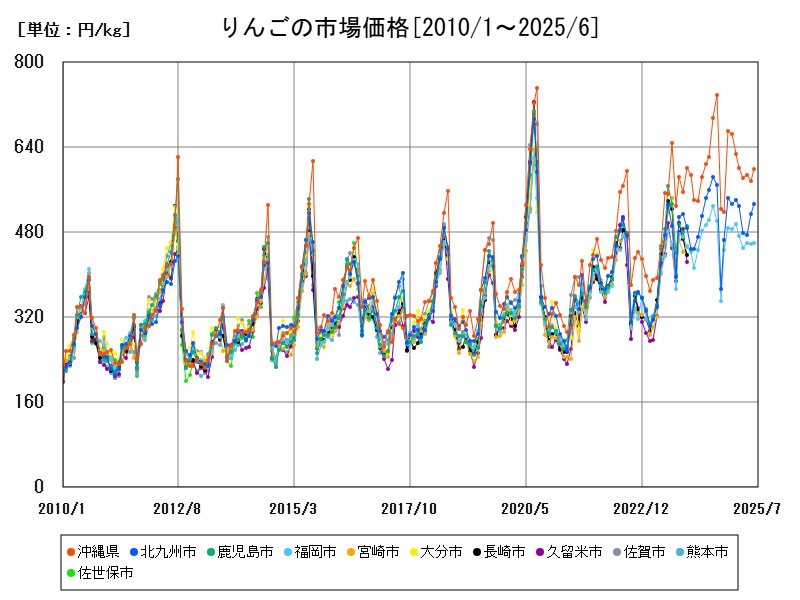

市場価格の推移

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 0.498 | +7.097 |

| 2 | 北九州市 | 0.223 | +41.14 |

| 3 | 沖縄県 | 0.032 | -11.11 |

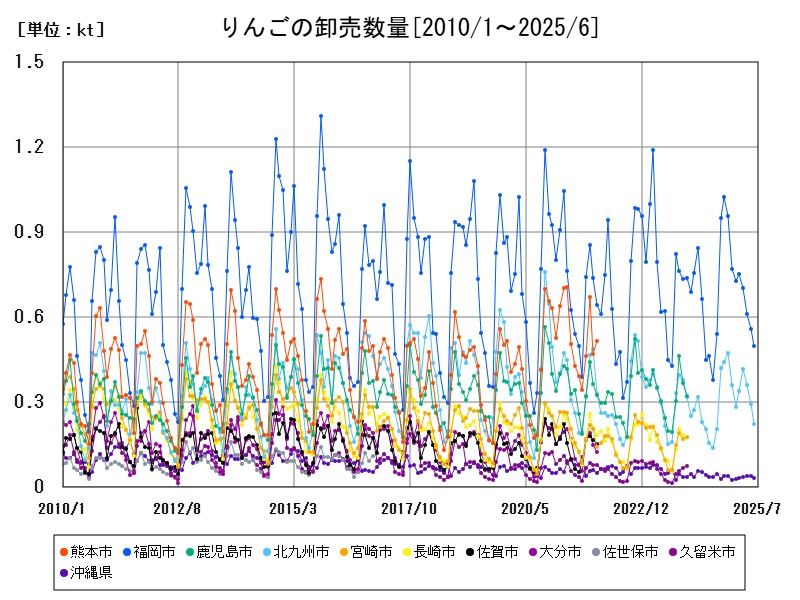

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

りんごの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点における9州のりんご市場価格は、沖縄県が600円/kgと最も高く、次いで北9州市が533.7円/kg、福岡市が460.3円/kgとなっています。全国平均(524.7円/kg)と比較すると、沖縄県と北9州市は平均を上回り、福岡市はやや下回る状況です。

前年同月比では、沖縄県で-3.588%、北9州市で-4.531%、福岡市で-8.665%と、すべての都市で価格が下落しており、特に福岡市の価格低下が目立ちます。これは流通量の増加や品種構成の変化が影響している可能性があります。

都市別の卸売数量の規模と変化

卸売数量では、福岡市が0.498ktで9州最大の流通拠点であり、北9州市は0.223kt、沖縄県は0.032ktと続きます。前年比では、福岡市が+7.097%、北9州市が+41.14%と大幅増加しているのに対し、沖縄県は-11.11%と減少しています。

特に北9州市の取扱量の急増は注目され、地域需要の回復や流通経路の拡大、または業務用需要の復活が背景にあると推測されます。

都市別の市場構造と消費傾向

福岡市:

9州の経済・流通の中心地であり、広域からのりんごが集まる大市場。外食産業や量販店向けの安定した需要があり、価格は安定しやすい。今回は数量増加に対し価格が下落しており、供給過多の兆候も見られます。

北9州市:

近年流通量が大きく増加しており、取扱いの柔軟性や需要構造の変化に対応した結果と考えられます。福岡に比べて価格が高いのは、高品質品や贈答用需要が多いことが影響している可能性があります。

沖縄県:

価格が全国最高値の600円/kgに達している背景には、輸送コストの高さや保存コストの反映が挙げられます。数量が最も少なく、取扱いが限定的であることから、高単価でも購買されるニッチ市場を形成していると考えられます。

価格変動の主な要因分析

りんごの市場価格変動には以下の要因が関係しています:

-

輸送・保管コスト:りんごの主要産地(青森・長野など)からの距離が遠く、特に沖縄では冷蔵・船便のコストが価格に直結します。

-

流通数量の変化:需要が1定でも供給が増えれば価格は下落します。福岡市でその典型例が見られます。

-

品種構成の影響:高価格帯の「ふじ」「サンふじ」中心か、低価格帯の早生種が多いかで市場価格は大きく変動します。

-

地域ごとの消費スタイル:贈答品需要の強い地域では高価格でも売れる傾向があり、北9州や沖縄にその傾向が見られます。

生産地との関係と供給構造

9州ではりんごの生産はごく少なく、青森県や長野県などの北日本の産地に全面的に依存しています。このため、産地の天候や収穫量の影響が9州にもダイレクトに波及します。2025年前半は、全国的に収量の変動が見られたため、供給の安定性確保が重要課題となっています。

また、コールドチェーンの発達や輸送網の再編が進んだことで、地方市場でも質の高いりんごが入手可能になった1方、コスト増が価格に上乗せされやすい構造も続いています。

今後の展望と地域別課題

-

福岡市:流通量の拡大と価格の安定化のバランスをどう取るかが鍵。業務用・家庭用の需要構造を精緻に捉えた価格政策が必要。

-

北9州市:需要拡大の機運を活かし、流通網の強化と地域ブランド確立の可能性がある。

-

沖縄県:高価格でも購入される市場ニーズに応じた品揃えと輸送効率の向上が求められる。

今後、9州各市場は、コスト管理と需要対応の両立により、価格の安定と流通の最適化を目指すことが重要です。

コメント