九州の野菜市場では北九州市が272円/kgと最高値、福岡市が最多の21.45ktを取扱う。福岡は価格が安定的だが数量は微減、北九州は供給減により価格が上昇。沖縄は取扱量が少なく価格も下落。高齢化や輸送コストの上昇が背景にあり、今後は効率的な生産・流通の整備が重要。

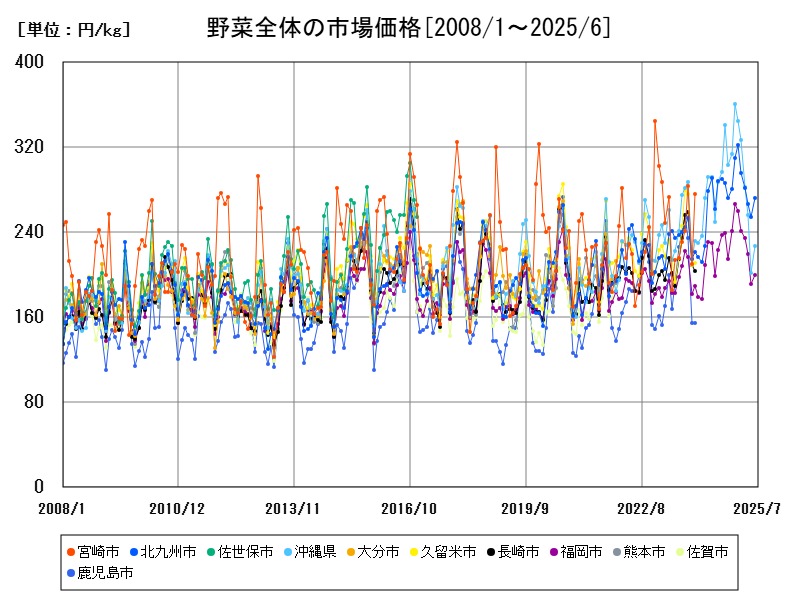

野菜全体の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 北九州市 | 272 | +3.686 |

| 2 | 沖縄県 | 227.3 | -8.948 |

| 3 | 福岡市 | 199.7 | +0.337 |

市場価格の推移

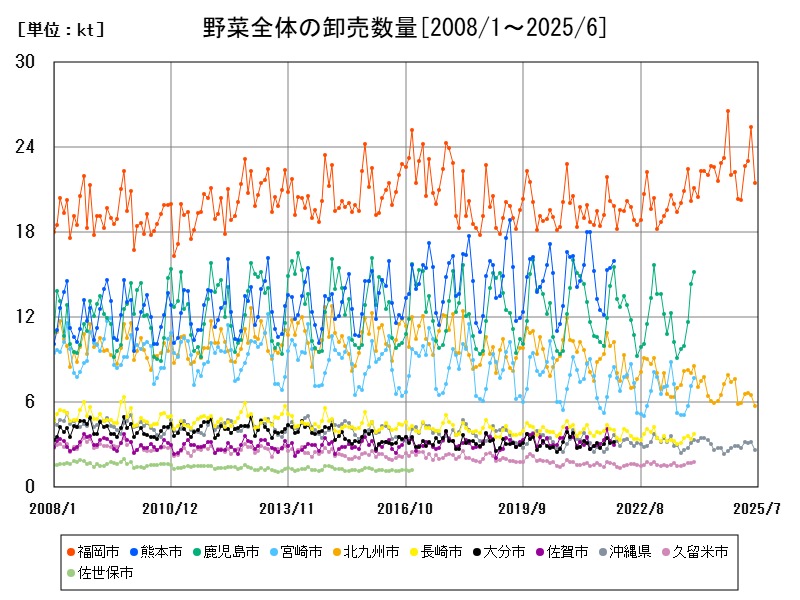

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 21.45 | -5.005 |

| 2 | 北九州市 | 5.724 | -3.669 |

| 3 | 沖縄県 | 2.632 | -0.717 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

野菜全体の卸売り市場の現状と今後

9州地方は温暖な気候と豊かな土壌を活かした全国有数の野菜供給地であり、春夏作や促成栽培、周年栽培など多様な生産体系が確立されている。出荷地としてだけでなく、大都市圏向けの中継拠点や地場消費市場としても重要な役割を果たす。9州内の市場価格および卸売数量を比較すると、北9州市が272円/kg(価格最高)、福岡市が21.45kt(数量最多)であり、地域によって性格の違いが鮮明に現れている。

都市別の価格と数量の比較

市場価格の動向

-

北9州市(272円/kg):9州で最も高く、全国平均(264.3円/kg)を上回る。前年同月比+3.686%と顕著な上昇。

-

沖縄県(227.3円/kg):全国平均を大きく下回り、前年同月比-8.948%と大幅下落。

-

福岡市(199.7円/kg):9州内で最も安価で、前年比+0.337%とほぼ横ばい。

卸売数量の動向

-

福岡市(21.45kt):9州最大の取扱量。広域物流の中継地としての性格が強く、業務用需要にも支えられる。

-

北9州市(5.724kt):価格は高いが、数量は中規模。前年比-3.669%とやや減少。

-

沖縄県(2.632kt):取扱量は最小。地理的制約と地域限定供給の影響を受けている。前年比-0.717%。

長期的な価格・数量の推移と傾向

2008年以降、9州の野菜市場には次のような傾向がある:

-

価格の推移:福岡市を中心に業務用需要が安定しており、価格の上下幅は全国より抑えられてきた。しかし、北9州など都市部の中小市場では供給の不安定化が価格の押し上げ要因となる場合がある。

-

数量の推移:大都市市場では概ね減少傾向。背景には生産地の高齢化、流通ルートの再編、輸送コストの上昇がある。特に福岡市は全国級の市場にも関わらず数量が微減している。

都市別市場の特徴と役割

福岡市の特徴

-

9州最大の都市であり、広域集荷と業務需要を支える大規模市場。

-

価格は安定的で、業務用野菜や量販店向けの需要が中心。

-

数量は全国有数だが、効率化の中で取扱量は微減傾向。

北9州市の特徴

-

流通量は少ないが、高付加価値野菜や地元向けの高単価商品が流通しやすく、価格が高めに推移。

-

地場農業の高齢化と出荷減により供給が細り、相対的に単価が上昇。

沖縄県の特徴

-

離島県という特殊性から地元生産・消費の閉鎖的市場構造が支配的。

-

気候条件に恵まれ年間通じての生産が可能だが、輸送や保管の制約があり、価格は不安定。

-

2025年6月の価格大幅下落(-8.948%)は、供給過多や品質劣化、地元需要の減退が要因と推察される。

価格高騰の要因と将来展望

価格高騰の要因

-

供給不安定化:高齢化や自然災害による生産量減が、北9州などで価格上昇を招く。

-

輸送コスト増加:9州から本州への出荷コストが上がることで、9州内での地場価格も影響を受ける。

-

品目偏重:特定の人気野菜(トマト、キュウリ等)への偏重が価格に波及。

今後の展望

-

福岡市ではさらなる業務ルート強化と市場の効率運営が鍵となる。

-

北9州市は地元農産物のブランド化・高品質路線の維持が収益確保のカギ。

-

沖縄県では流通体制の改善(低温物流や定期便の整備)が価格安定につながる可能性がある。

コメント