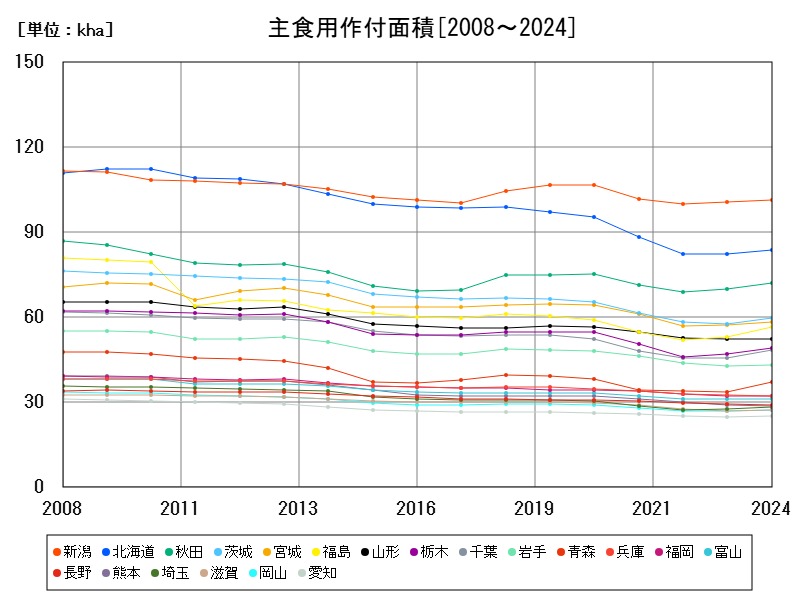

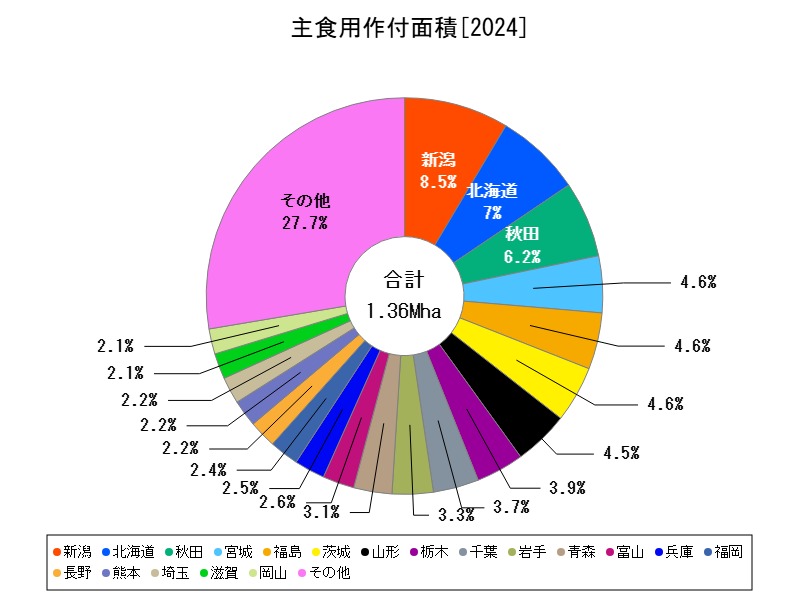

2024年の主食用水稲作付面積は全国で125.9万haとなり、前年から+1.369%増。新潟や北海道が依然上位を占め、福島・千葉などで顕著な増加。高齢化の課題がある中、スマート農業やブランド米戦略により、地域ごとに作付けの回復が進む。今後は持続可能な生産体制の確立が鍵。

主食用作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 125.9 | 100 | +1.369 | |

| 1 | 新潟 | 10.14 | 8.054 | +0.795 |

| 2 | 北海道 | 8.37 | 6.648 | +1.825 |

| 3 | 秋田 | 7.22 | 5.735 | +3.29 |

| 4 | 茨城 | 5.99 | 4.758 | +3.633 |

| 5 | 宮城 | 5.84 | 4.639 | +2.098 |

| 6 | 福島 | 5.65 | 4.488 | +6.403 |

| 7 | 山形 | 5.24 | 4.162 | |

| 8 | 栃木 | 4.9 | 3.892 | +3.814 |

| 9 | 千葉 | 4.83 | 3.836 | +5.459 |

| 10 | 岩手 | 4.31 | 3.423 | +0.701 |

| 11 | 青森 | 3.72 | 2.955 | +10.06 |

| 12 | 福岡 | 3.22 | 2.558 | -0.31 |

| 13 | 兵庫 | 3.22 | 2.558 | -0.923 |

| 14 | 富山 | 3.12 | 2.478 | |

| 15 | 長野 | 2.9 | 2.303 | -1.024 |

| 16 | 熊本 | 2.88 | 2.288 | -0.346 |

| 17 | 埼玉 | 2.84 | 2.256 | +3.273 |

| 18 | 滋賀 | 2.74 | 2.176 | +1.481 |

| 19 | 岡山 | 2.72 | 2.16 | +1.115 |

| 20 | 愛知 | 2.5 | 1.986 | +1.215 |

| 21 | 三重 | 2.45 | 1.946 | -1.606 |

| 22 | 佐賀 | 2.2 | 1.747 | +1.382 |

| 23 | 福井 | 2.19 | 1.739 | +1.86 |

| 24 | 石川 | 2.12 | 1.684 | +1.923 |

| 25 | 広島 | 2.01 | 1.597 | -1.951 |

| 26 | 岐阜 | 1.96 | 1.557 | -0.508 |

| 27 | 大分 | 1.78 | 1.414 | -1.657 |

| 28 | 山口 | 1.58 | 1.255 | -1.25 |

| 29 | 島根 | 1.57 | 1.247 | -1.258 |

| 30 | 鹿児島 | 1.56 | 1.239 | -1.266 |

| 31 | 静岡 | 1.44 | 1.144 | -4 |

| 32 | 京都 | 1.3 | 1.033 | -1.515 |

| 33 | 群馬 | 1.28 | 1.017 | +3.226 |

| 34 | 愛媛 | 1.27 | 1.009 | -0.781 |

| 35 | 宮崎 | 1.24 | 0.985 | -2.362 |

| 36 | 鳥取 | 1.16 | 0.921 | -0.855 |

| 37 | 高知 | 1.01 | 0.802 | -0.98 |

| 38 | 徳島 | 0.979 | 0.778 | +3.27 |

| 39 | 香川 | 0.977 | 0.776 | -3.267 |

| 40 | 長崎 | 0.936 | 0.743 | -6.4 |

| 41 | 奈良 | 0.796 | 0.632 | -2.927 |

| 42 | 和歌山 | 0.568 | 0.451 | -1.73 |

| 43 | 山梨 | 0.459 | 0.365 | -1.502 |

| 44 | 大阪 | 0.429 | 0.341 | -3.16 |

| 45 | 神奈川 | 0.284 | 0.226 | -0.351 |

| 46 | 沖縄 | 0.0557 | 0.0442 | +2.39 |

| 47 | 東京 | 0.0107 | 0.0085 | -3.604 |

詳細なデータとグラフ

主食用作付面積の現状と今後

2024年の全国における主食用水稲の作付面積は125.9万ヘクタールで、前年から+1.369%の増加となりました。2004年以降、長期的には減少傾向が続いてきましたが、ここ数年は微増傾向に転じており、これは主に米の国内需要の安定化と、転作政策の見直し、さらには輸出需要の増加や新ブランド米の展開といった複合的要因によるものです。

また、耕作放棄地の再活用やスマート農業導入による生産効率の向上も作付け増加に寄与しています。都道府県ごとの対応力や地域ブランドの確立度合いが、作付け面積の維持・拡大に大きな影響を与えています。

新潟県―日本の稲作の象徴としての存在感

新潟県は10.14万ha(全国比8.054%)と依然として日本1の主食用作付面積を誇ります。前年からは+0.795%とやや控えめな増加にとどまりましたが、これはすでに高水準の作付面積を維持しているためです。

「魚沼産コシヒカリ」をはじめとする高級ブランド米の需要が継続的に安定しており、消費地への近さや流通網の整備も強みとなっています。ただし、中山間地域の高齢化による耕作放棄リスクも高く、今後は集落営農や農業法人による広域管理が鍵を握ります。

北海道―冷涼地での拡大と技術革新の融合

北海道は8.37万ha(6.648%)で全国2位。前年より+1.825%の増加を記録しており、大規模な区画整理と機械化農業の恩恵を最も受けている地域です。

米の等級品質や食味評価も近年向上しており、「ななつぼし」「ゆめぴりか」などブランド化も進行中。作付けコストが低く、大面積での1貫生産が可能なため、今後も全国平均を上回る増加傾向が続くと見られます。

東北地方(秋田・宮城・福島・山形・岩手)―安定成長と地域再生の鍵

-

秋田県(7.22万ha, +3.29%):伝統的な米どころでありながらも、近年は高齢化や転作の影響で1時減少。しかし、2024年は反転し増加。地域ブランド「サキホコレ」などへの注力が効果を上げています。

-

宮城県(5.84万ha, +2.098%):水管理に優れた穀倉地帯。大区画圃場を活かした効率的な生産が進み、「ひとめぼれ」「だて正夢」などのブランド価値が安定化を支えています。

-

福島県(5.65万ha, +6.403%):前年に比べ大きな回復を示し、再生産の勢いが顕著。「天のつぶ」など県独自品種や安全性への取り組みが奏功しており、今後の伸長も期待されます。

-

山形県(5.24万ha, +0.0%未満):高品質米「つや姫」の安定供給に支えられつつも、作付け面積の大幅拡大は見られず。持続的な品質と販路の確保が優先課題です。

-

岩手県(4.31万ha, +0.701%):比較的緩やかな回復だが、「銀河のしずく」などのブランド推進が功を奏しており、着実な維持傾向が見られます。

東北全体では品質と信頼性を武器に、安定した作付けが展開されています。災害や流通リスクの分散も含めて全国的に重要な米供給基地となり続けるでしょう。

関東地方(茨城・栃木・千葉)―都市近郊の潜在力と再評価

-

茨城県(5.99万ha, +3.633%):関東では最大の作付面積を誇り、農地規模と地理的条件が強み。首都圏への供給基地としての価値が見直されています。

-

栃木県(4.9万ha, +3.814%):近年は農業法人の育成やスマート農機導入で再び作付けが増加傾向に。若手農業者の3入も進みつつあります。

-

千葉県(4.83万ha, +5.459%):都市化の進む県でありながら、農業生産に対する関心が高く、作付け面積は急回復。直販ルートやブランド米による付加価値化が成功要因です。

これら関東圏の県は、流通網の強さや生産地から消費地までの距離の近さから、今後も高品質・高効率の稲作展開が期待されます。

将来予測と課題

主食用作付面積の微増傾向はしばらく継続する可能性が高いものの、長期的な課題として以下の点が挙げられます:

-

農業従事者の高齢化と担い手不足

-

収益性確保のための効率的な生産技術の導入

-

海外市場に向けた輸出用米の生産体制

-

品種の多様化と市場ニーズへの適応

将来的には、国の農政による水田活用政策の見直しや、地域ごとの特色を活かしたブランド戦略が、作付面積の維持・拡大において不可欠となるでしょう。また、スマート農業技術と気象リスク管理技術の普及が、作付面積を下支えする要素になると考えられます。

コメント