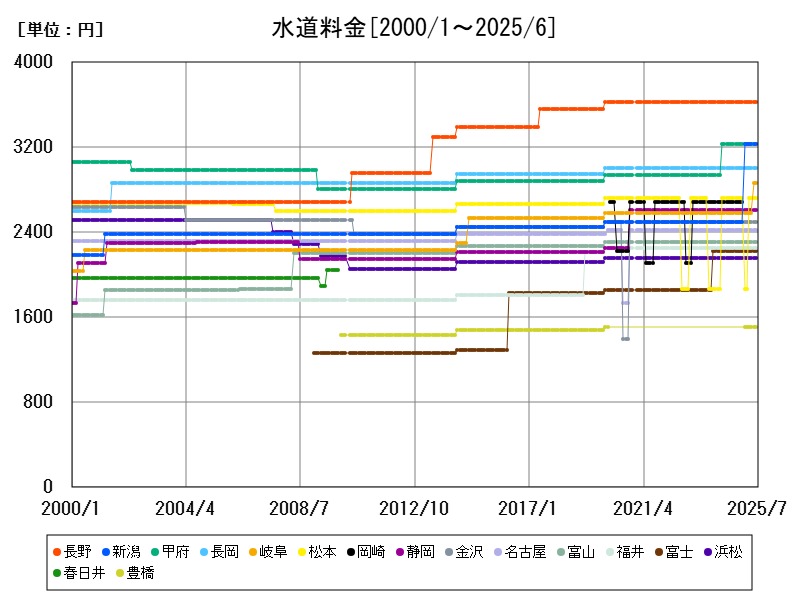

中部・北越地方の水道料金平均は2,618円で、長野市が3,630円と最高値。新潟市は前年から29.52%増、岐阜市も10.9%増と大幅上昇。名古屋市や富山市は低価格帯を維持し、人口集中のメリットを活かしている。全体では微減傾向だが、老朽化対策や設備投資が今後の課題となる。

1か月20立法メートルの水道料金相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2618 | -0.432 | |

| 1 | 長野 | 3630 | |

| 2 | 新潟 | 3234 | +29.52 |

| 3 | 甲府 | 3228 | |

| 4 | 長岡 | 3003 | |

| 5 | 岐阜 | 2860 | +10.9 |

| 6 | 松本 | 2720 | |

| 7 | 静岡 | 2607 | |

| 8 | 金沢 | 2497 | |

| 9 | 名古屋 | 2425 | |

| 10 | 富山 | 2310 | |

| 11 | 福井 | 2255 | |

| 12 | 富士 | 2222 | |

| 13 | 浜松 | 2156 | |

| 14 | 豊橋 | 1507 |

詳細なデータとグラフ

中部・北越の水道料金現状と今後

中部・北越地方の水道料金平均は2,618円で、全国平均よりやや低い水準です。ただし、地域内の都市別料金には大きな差があり、地理的条件、人口規模、インフラの老朽化度合い、料金体系の違いが影響しています。寒冷地や山間地域の都市ほど高めの傾向が見られます。

長野市 ― 中部北越で突出する高料金

長野市は3,630円と地域内で最も高額です。広範な山間地帯を含み、冬季の凍結防止設備の維持や水源の確保に多額の費用がかかるため、水道料金に反映されています。また、都市インフラの老朽化に伴う更新投資も料金を押し上げる要因となっています。

新潟市・甲府市 ― 北越地方の高水準都市

新潟市(3,234円)と甲府市(3,228円)は中部・北越地域の中で高水準にあります。特に新潟市は前年からの増加率が29.52%と大幅に上昇しており、これは設備更新や水質管理強化に伴うコスト増が影響していると考えられます。甲府市も人口密度の低い広域エリアをカバーすることがコスト上昇の1因です。

長岡市・岐阜市 ― 中間価格帯と増加傾向

長岡市(3,003円)と岐阜市(2,860円)は中部・北越の中間価格帯に位置します。岐阜市は前年から10.9%の料金増加があり、これは老朽化したインフラ更新や水源環境の整備に伴う費用が反映されています。長岡市は安定した水準を保ちつつ徐々に上昇傾向です。

松本市・静岡市・金沢市 ― 中部地方の安定相場

松本市(2,720円)、静岡市(2,607円)、金沢市(2,497円)は地域内でも安定した中〜低料金帯を維持しています。これらの都市は比較的効率的な水道運営や水源の安定確保が可能で、料金は緩やかに推移しています。特に静岡市と金沢市は全国平均を下回る水準です。

名古屋市・富山市 ― 都市規模と水道料金の関係

名古屋市(2,425円)と富山市(2,310円)は大都市ながら比較的低い料金水準を保っています。人口集中により利用者数が多く、水道事業のスケールメリットを活かせていることが主因です。設備の更新頻度も適切に管理されており、安定した料金推移が見られます。

料金推移の全体傾向と地域差の背景

中部・北越地方全体では前年同月比で-0.432%の微減となっていますが、新潟市や岐阜市の大幅な増加が目立ちます。これらは老朽化対策や水質基準の強化といった社会的要請に伴うコスト上昇が主因です。対して、名古屋市や富山市などは人口規模のメリットで料金抑制が進んでいます。

今後の課題と展望

今後は老朽化した配水管の更新や水質向上のための設備投資が継続的に必要となるため、料金の安定化と適正な負担の両立が課題です。人口減少や利用水量の減少により単価は上昇圧力を受ける可能性もあります。地域ごとの連携強化や効率的なインフラ運営が求められます。

コメント