中部・北越地域の梨価格は長野市が高水準で推移し、浜松市や金沢市も堅調です。一方、静岡市や名古屋市では価格が下落傾向にあり需給の地域差が目立ちます。今後は品質向上やブランド化、流通効率化が進み価格安定が期待されるものの、気候変動や輸入果物の影響に対応した柔軟な生産体制が必要です。

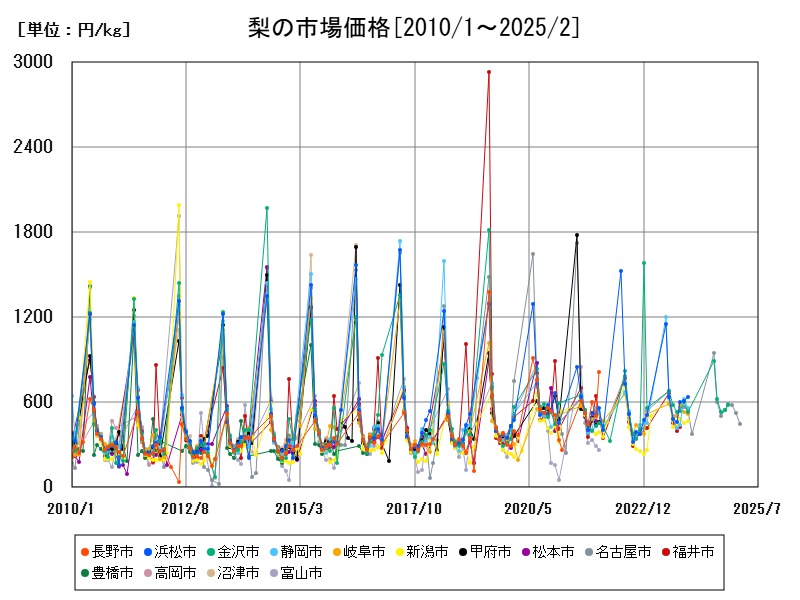

梨の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 名古屋市 | 447.3 |

市場価格の推移

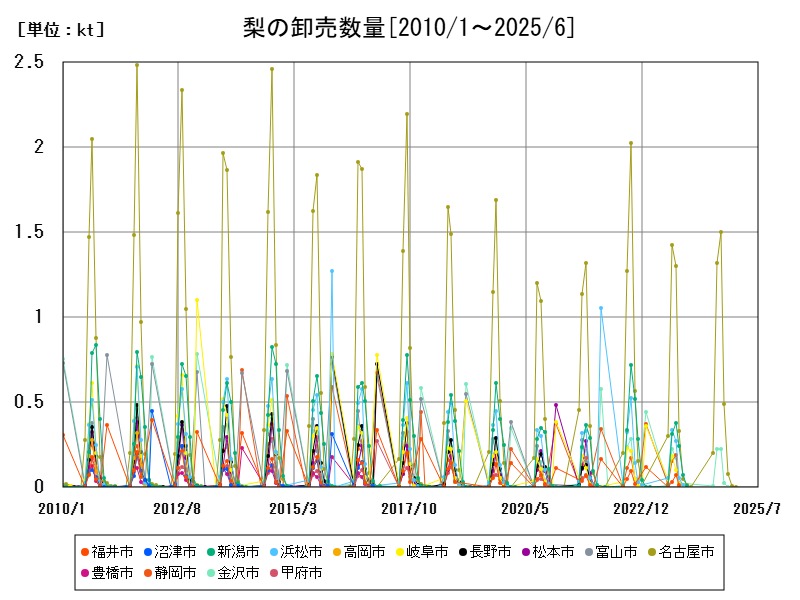

中部・北越の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 金沢市 | 0 | |

| 2 | 名古屋市 | 0 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

梨の卸売り市場の現状と今後

中部・北越地方は長野県や新潟県を中心に梨の生産が盛んで、気候の違いや土壌特性により多様な品種が育てられています。価格は都市ごとに差異があり、特に長野市が812円/kgと高値を示し、他の都市をリードしています。1方、名古屋市などの都市部では比較的価格が低く、流通量や消費動向の違いが価格形成に影響しています。

最近の価格動向と課題

最新の価格動向では長野市が前年比+62.08%と大幅な上昇を示しており、品質向上や収穫量の減少が影響していると考えられます。浜松市や金沢市もプラス傾向ですが、静岡市(-10.38%)や名古屋市(-14.96%)では価格が下落しています。これは需要の変動や輸入果物の競合、または流通過剰の可能性が指摘されます。価格変動の激しい地域では安定した供給体制の構築が課題です。

地域別の価格特色と背景

長野市はブランド梨の産地として高評価を受けており、価格が高めに推移しています。浜松市や金沢市は1定の需要がある1方、静岡市や名古屋市の価格低下は消費者の購買意欲減退や市場供給過多の影響が考えられます。新潟市、甲府市、福井市は比較的安定的に価格を維持しており、地域ブランドや地産地消の取り組みが価格安定に寄与しています。

今後の価格推移の展望と期待

中部・北越地域では、梨の品質向上や品種改良が進み、ブランド力強化が期待されます。特に長野市の高価格維持には、地域特有の気候や栽培技術が寄与しています。流通の効率化や販路拡大によって、価格の地域間格差は徐々に縮小すると予想されます。ただし、気候変動や輸入果物の影響、消費者ニーズの多様化に対応するため、生産者の柔軟な対応が求められます。

コメント