中部・北越では名古屋市が高価格・大規模取引、金沢市が安定成長型市場として対照的。名古屋は574円/kgで数量も21%増、金沢は484.3円/kgで価格が8%上昇。価格変動は輸送費や産地状況が影響し、生産地との連携強化が今後の鍵です。

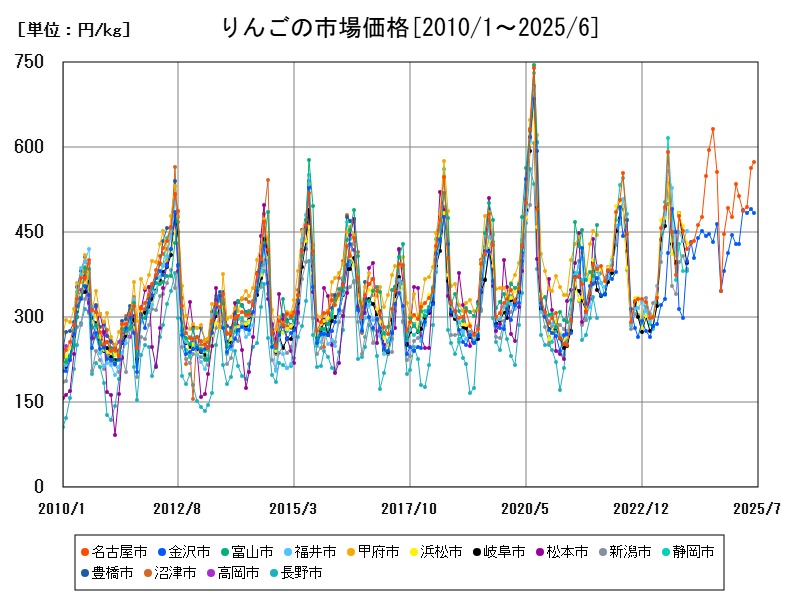

りんごの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 名古屋市 | 574 | -3.691 |

| 2 | 金沢市 | 484.3 | +8.189 |

市場価格の推移

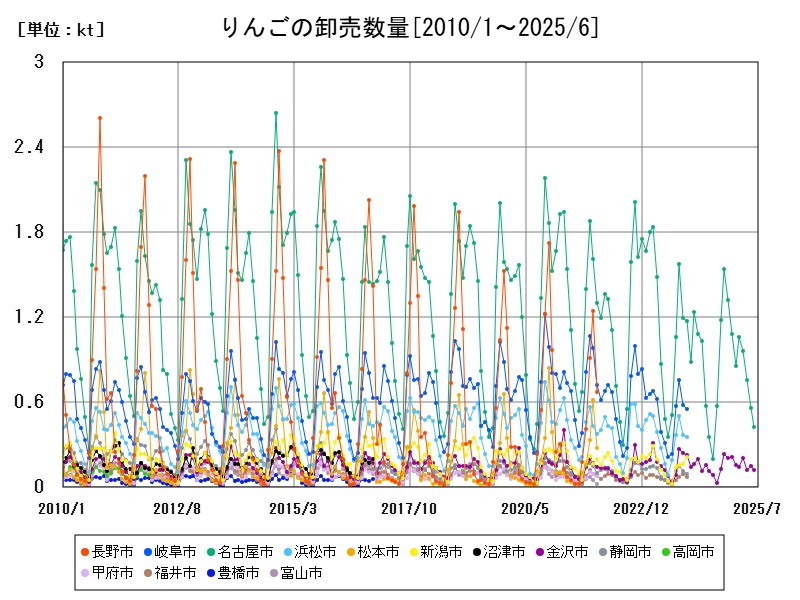

中部・北越の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 名古屋市 | 0.428 | +21.25 |

| 2 | 金沢市 | 0.12 | +7.143 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

りんごの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点において、中部・北越地方の主要市場では、名古屋市のりんご市場価格が574円/kgと、全国的にも非常に高い水準にあります。1方、金沢市は484.3円/kgであり、全国平均(524.7円/kg)を下回っています。

価格の前年同月比を見ると、名古屋市では-3.691%の下落、金沢市では+8.189%の上昇と、対照的な動きが見られます。これは、供給体制の違いや、都市ごとの消費動向の差異によるものと考えられます。

名古屋市では、高価格を維持しつつも市場全体の競争や需要の変動からやや値下がり傾向が見られます。1方で金沢市では、地元消費の強化や仕入れ価格の上昇が価格上昇に寄与したと推察されます。

卸売数量の都市別比較とその背景

卸売数量に関しては、名古屋市が0.428kt、金沢市が0.12ktと、名古屋市が約3.5倍の規模で取引されています。名古屋市の数量は前年比で+21.25%の大幅増、金沢市も+7.143%の増加と、いずれの都市でも供給量が増えています。

名古屋市は中部圏最大の消費地であり、業務用需要(外食産業・加工業)や大手小売チェーンの集積などによって安定的かつ大量の取引が行われています。これに対して金沢市は地方中核都市としての規模であり、地域密着型の取引が中心です。数量の増加は、観光需要や地産地消の推進によるものと見られます。

価格変動の背景と高騰の要因

中部・北越におけるりんご価格の高騰または変動には、以下のような要因が関係しています。

-

物流コストと地理的要因 りんごの主要産地である青森県や長野県からの輸送距離が比較的長く、その分コストが価格に反映されやすい地域です。特に中京圏(名古屋市)は消費地としての規模が大きいため、高品質なりんごへの需要が高く、相場も上がりやすい傾向にあります。

-

需要の集中と競合圧力 名古屋市では、関西・関東両方と商圏が交錯しており、高価格帯の果実に対する競争が激しくなっています。これが価格の上下動を引き起こしています。

-

天候と生産地の影響 近年の異常気象により、長野や山形などの生産地では収量が減少し、品質重視の選果によって供給量が限定されることも価格高騰の要因です。

地域別の流通と消費の傾向

名古屋市では、大手スーパーや百貨店向けの安定供給が必要であり、質の高いりんごを中心とした仕入れが行われています。価格が高めであっても品質やブランド価値が重要視されるため、高単価でも取引量が維持されています。

1方、金沢市では、地元の小売店や観光施設、ホテルなどへの納入が中心であり、バラエティに富んだ品種展開や、地産志向の需要に対応した仕入れが目立ちます。その結果として価格は比較的安定的であり、数量増とともに価格が上昇する健全な市場構造が確認できます。

中部・北越におけるりんご生産と市場のつながり

中部・北越地方は、りんごの主要生産地である長野県、新潟県の流通拠点とも近く、特に長野産の「ふじ」や「シナノスイート」などが多く流通します。これらの地域からの供給は名古屋や金沢にとって安定供給の要となっており、物流インフラの整備状況も影響を及ぼしています。

また、新潟県など北越地域でも近年は果実栽培の高度化が進んでおり、地域内供給も1定程度担うようになっています。このような供給の分散化は、将来的な市場の安定化にも寄与すると考えられます。

今後の課題と展望

中部・北越市場の今後の動向には以下の点が重要です。

-

輸送効率の向上とコスト抑制

-

消費者ニーズへの柔軟な対応(品種・包装・量目など)

-

生産地との協調による供給安定

-

観光需要や地域ブランドとの連携による付加価値の創出

特に、名古屋市のような大都市では、高価格でも需要を確保できる強みを活かしつつ、数量と価格のバランスをとる戦略が必要となります。

コメント