中部・北越の米市場は価格が平均2.89万円/60kgと大幅に上昇し、販売量は11.75トンで微減傾向。新潟(こしいぶき)や富山(てんたかく)などの銘柄で販売増が目立つ。価格高騰はコスト増と高級志向によるもので、今後は中価格帯品種の拡充と持続可能な体制整備が鍵。

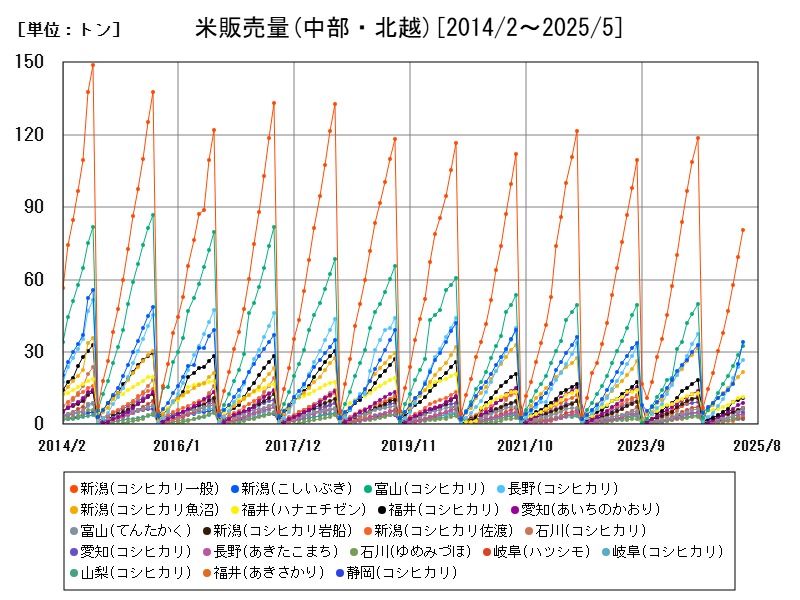

中部・北越での米販売量

| 市場 | 販売数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 11.75 | 100 | -1.433 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ一般) | 80.4 | 684 | -3.943 |

| 2 | 新潟 (こしいぶき) | 34 | 289.3 | +37.65 |

| 3 | 富山 (コシヒカリ) | 32.5 | 276.5 | -4.971 |

| 4 | 長野 (コシヒカリ) | 26.5 | 225.5 | +9.504 |

| 5 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 21.8 | 185.5 | -5.217 |

| 6 | 福井 (ハナエチゼン) | 11.5 | 97.84 | +8.491 |

| 7 | 福井 (コシヒカリ) | 11 | 93.58 | -19.12 |

| 8 | 愛知 (あいちのかおり) | 8.9 | 75.72 | -11.88 |

| 9 | 富山 (てんたかく) | 6.9 | 58.7 | +60.47 |

| 10 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 6.8 | 57.85 | -18.07 |

| 11 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 6.6 | 56.15 | -18.52 |

| 12 | 石川 (コシヒカリ) | 6.5 | 55.3 | -12.16 |

| 13 | 愛知 (コシヒカリ) | 5.3 | 45.09 | -30.26 |

| 14 | 長野 (あきたこまち) | 4.2 | 35.73 | +27.27 |

| 15 | 石川 (ゆめみづほ) | 3.7 | 31.48 | +60.87 |

| 16 | 岐阜 (ハツシモ) | 2.8 | 23.82 | -42.86 |

| 17 | 岐阜 (コシヒカリ) | 2.7 | 22.97 | -15.63 |

| 18 | 山梨 (コシヒカリ) | 2.6 | 22.12 | -7.143 |

| 19 | 福井 (あきさかり) | 2.5 | 21.27 | -7.407 |

| 20 | コシヒカリ | 2.3 | 19.57 | -39.47 |

| 21 | 岐阜 (ほしじるし) | 1.1 | 9.358 | -35.29 |

| 22 | 愛知 (大地の風) | 0.8 | 6.806 | +14.29 |

| 23 | きぬむすめ | 0.5 | 4.254 | -28.57 |

| 24 | 静岡(にこまる) | 0.2 | 1.702 | -33.33 |

米販売量の推移

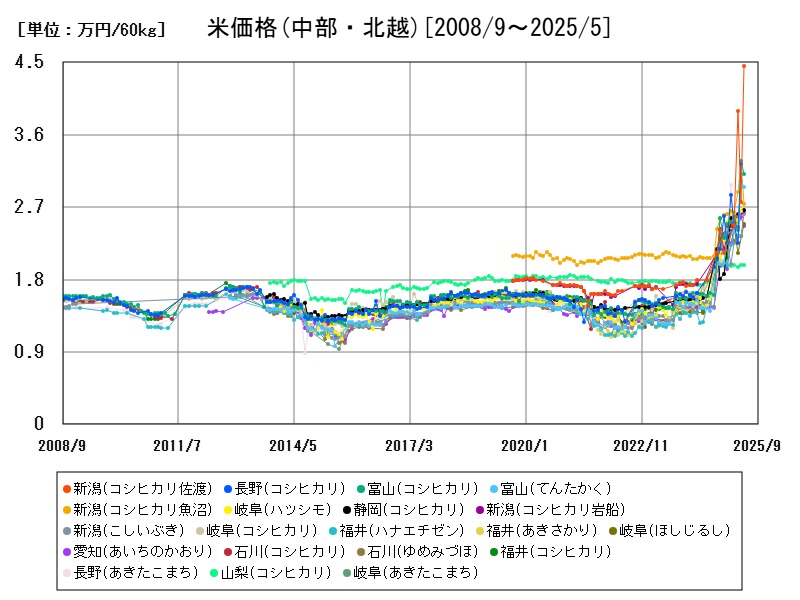

中部・北越での市場価格

| 市場 | 価格[万円/60kg] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 2.807 | 100 | +82.04 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 4.459 | 158.8 | |

| 2 | 富山 (コシヒカリ) | 3.108 | 110.7 | +91.34 |

| 3 | 富山 (てんたかく) | 2.95 | 105.1 | +103.9 |

| 4 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 2.739 | 97.58 | +32.76 |

| 5 | 岐阜 (ハツシモ) | 2.738 | 97.52 | +88.49 |

| 6 | 静岡 (コシヒカリ) | 2.667 | 95.01 | +70.5 |

| 7 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 2.657 | 94.66 | |

| 8 | 新潟 (こしいぶき) | 2.62 | 93.33 | +73.33 |

| 9 | 岐阜 (ほしじるし) | 2.488 | 88.63 | +79.2 |

| 10 | 愛知 (あいちのかおり) | 2.468 | 87.93 | +71.38 |

| 11 | 山梨 (コシヒカリ) | 1.985 | 70.72 | +14.44 |

市場価格の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米販売量の現状と今後

2025年5月時点における中部・北越の市場での平均販売量は11.75トン、平均市場価格は2.89万円/60kgとなっており、前年同月比で価格は大幅に上昇(+92.38%)している1方で、販売量は微減(-1.433%)しています。これは需要は堅調であるものの、供給量に制約があることを示唆しており、高値傾向と量の伸び悩みという対照的な動きがみられます。

主要銘柄・県別の販売量とその特徴

-

新潟(コシヒカリ1般):80.4トン(前年比 -3.943%) 販売量では圧倒的に首位だが、わずかに減少。市場全体を支える存在であり、ブランドの安定力がある1方、供給面での調整が進んでいる可能性がある。

-

新潟(こしいぶき):34トン(+37.65%) 販売量が大幅増。価格も上昇しており、コシヒカリの次世代主力品種としての地位が着実に高まっている。

-

富山(コシヒカリ):32.5トン(-4.971%) 販売量は減少傾向にあり、他地域のコシヒカリとの競争が激化していると考えられる。

-

長野(コシヒカリ):26.5トン(+9.504%) 販売量の増加がみられ、中京圏からの安定的な需要が背景にあると考えられる。

-

富山(てんたかく):6.9トン(+60.47%) 販売量急増と価格上昇(+103.9%)が目立ち、注目度の高い成長品種である。

価格上昇の顕著な地域と品種

-

新潟(コシヒカリ佐渡):4.459万円/60kg(市場最高値) ブランド力と希少性から、全国的に見てもトップクラスの高価格帯を維持しており、贈答需要や高級志向の消費者に支持されている。

-

富山(てんたかく):2.95万円/60kg(+103.9%) 前年からの価格上昇が顕著で、プレミアム米としての認知が広まりつつある。

-

岐阜(ハツシモ):2.738万円/60kg(+88.49%) 大粒でふっくらとした食感が評価され、首都圏の高級スーパー等でも人気が高まっている。

価格高騰の要因と背景

-

生産コストの上昇 肥料・燃料・人件費の上昇により、生産コストが全体的に増加。これが市場価格へ転嫁されている。

-

高品質志向とブランド化の進展 「佐渡」「魚沼」「岩船」など、新潟の地名ブランドは依然として根強い人気を誇り、高価格でも消費者が選好する傾向が続いている。

-

気象変動と収量変動 2024年の夏は猛暑と水不足の影響を受け、収穫量が減少した地域が複数あったことが、供給面の圧力となっている。

今後の展望と地域の課題

中部・北越地域では、品質重視の市場構造とブランド戦略が優位に働いている反面、価格高騰による需要減退リスクや、後継者不足による生産体制の維持難といった課題が顕在化しています。特に以下の点が今後の焦点となるでしょう。

-

中価格帯銘柄(こしいぶき、てんたかくなど)の育成強化 コシヒカリ1極集中のリスクを軽減し、持続可能な生産構造を構築。

-

生産・流通の効率化 スマート農業の導入や直販拡大により、生産者の利益確保と消費者価格の安定化を両立する仕組みが求められます。

-

需要側の多様化対応 高級志向から業務用、海外輸出まで、米の用途に応じた戦略的生産と販売の体制整備が必要です。

コメント