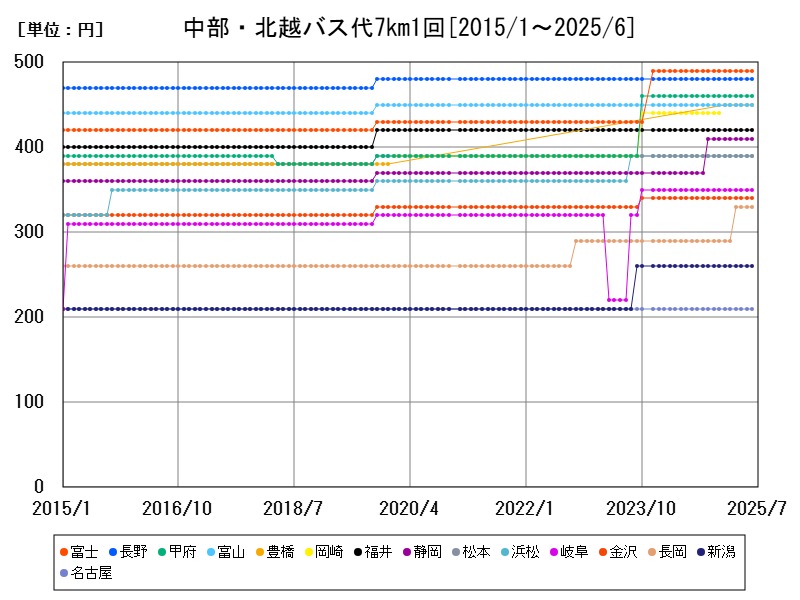

中部・北越地方の2025年5月のバス代7km平均は387.9円で、富士の490円が最高です。前年からは平均1.685%の上昇で、静岡は10.81%の大幅値上げを記録しました。料金差は都市規模や路線維持費の違いが主因。燃料費高騰などコスト増加が背景にあり、今後は運行効率化や利用促進策が重要です。

都市別のバス代7km1回の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 387.9 | +1.685 | |

| 1 | 富士 | 490 | |

| 2 | 長野 | 480 | |

| 3 | 甲府 | 460 | |

| 4 | 豊橋 | 450 | |

| 5 | 富山 | 450 | |

| 6 | 福井 | 420 | |

| 7 | 静岡 | 410 | +10.81 |

| 8 | 浜松 | 390 | |

| 9 | 松本 | 390 | |

| 10 | 岐阜 | 350 | |

| 11 | 金沢 | 340 | |

| 12 | 長岡 | 330 | +13.79 |

| 13 | 新潟 | 260 | |

| 14 | 名古屋 | 210 |

詳細なデータとグラフ

中部・北越の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での中部・北越地方におけるバス代7km1回の平均価格は387.9円です。これは全国平均と比較してやや高めの水準にあり、地域の地形や人口分布、公共交通の整備状況が価格に影響しています。特に山間部や地方都市で運行コストが高いため、料金が高めになる傾向がみられます。

都市別の料金ランキングと特徴

高価格帯の都市

-

富士(490円)は地域内で最も高い料金を記録し、地形の複雑さや利用者数の少なさが影響していると考えられます。

-

長野(480円)、甲府(460円)、豊橋(450円)、富山(450円)も高価格帯で、地方都市の運行維持コストが反映されています。

中価格帯の都市

-

福井(420円)、静岡(410円)、浜松(390円)、松本(390円)は平均をやや上回る水準で、比較的利用者が多い都市圏での価格帯です。

低価格帯の都市

-

岐阜(350円)は地域内で比較的低価格を維持しており、路線網の充実や競争環境が影響していると推察されます。

料金推移と増加傾向

前年同月比での平均増加率は+1.685%と穏やかな上昇傾向ですが、

-

静岡では特に大きな値上げがあり、前年比で+10.81%と大幅な上昇を示しています。これは燃料価格の高騰や人件費の上昇など、運行コスト増加の影響と考えられます。

他の都市は比較的安定した料金推移を示しており、地域ごとの経済状況や行政支援の違いも関係しているでしょう。

地域別の課題と今後の展望

地域間価格差の背景

高価格帯の都市では、交通需要が限定的で路線維持費が割高となることが主な要因です。対して、岐阜のように低価格を維持する都市は、利用者数の多さや運行効率の良さが価格を抑える要素となっています。

大幅値上げの静岡の状況

静岡での大幅な料金上昇は地域の経済動向に大きく影響されており、今後の運賃調整やサービス改善の動きが注目されます。

今後の対応策

公共交通の持続可能性確保のためには、効率的な運行体制の構築や料金体系の柔軟化、行政と事業者の連携強化が求められます。また、利用促進策やデジタル化による利便性向上も課題です。

コメント