広島市と高松市のりんご価格は全国平均を上回るも、広島は0.299%減、高松は15.29%の大幅減。数量は広島が18%減少、高松が25%増と逆の動き。価格変動は品種構成や仕入先の変化、物流コストなどが影響しており、今後は地域別戦略の最適化が求められます。

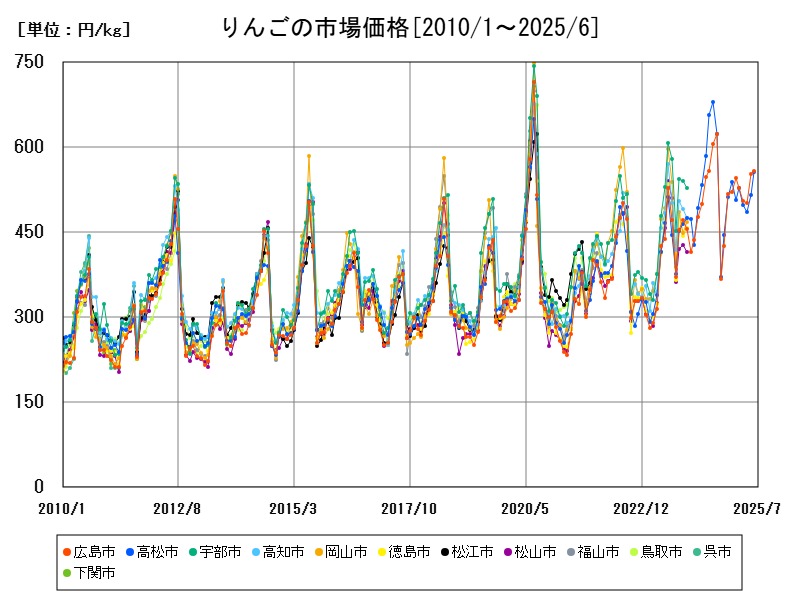

りんごの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 広島市 | 557.3 | -0.299 |

| 2 | 高松市 | 556 | -15.29 |

市場価格の推移

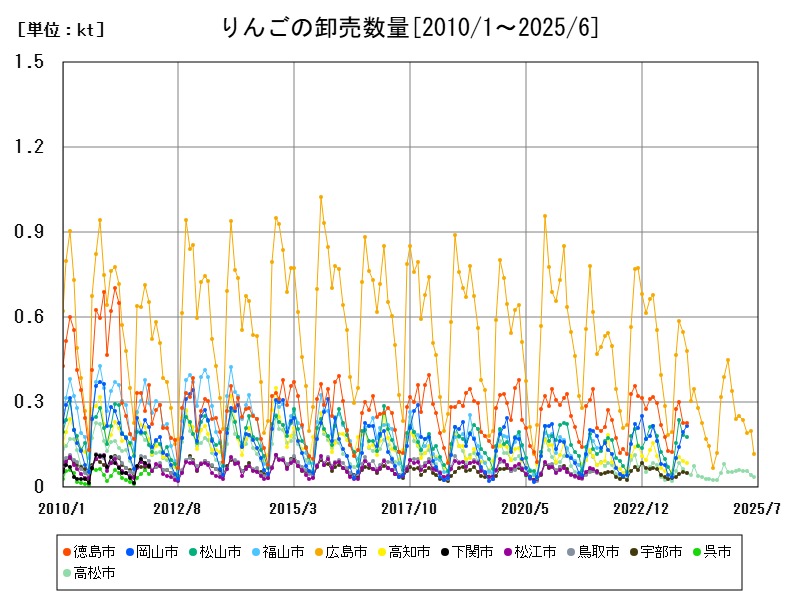

中国・四国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 広島市 | 0.118 | -18.06 |

| 2 | 高松市 | 0.035 | +25 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

りんごの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点において、広島市のりんご価格は557.3円/kg、高松市は556円/kgと、いずれも全国平均(524.7円/kg)を上回る高水準です。しかし、前年同月比では、広島市は-0.299%の微減、高松市は-15.29%の大幅減となっており、価格の変動が都市間で大きく異なることがわかります。

特に高松市の価格急落は注目され、需給バランスの変化や、仕入れ品種の変化、あるいは仕入れ先変更の影響などが要因として考えられます。

都市別卸売数量の現状と変動

卸売数量においては、広島市が0.118kt、高松市が0.035ktと、広島が約3.4倍の取引規模を持っています。数量の前年比では、広島市が-18.06%と大幅減少、1方で高松市は+25%の増加と、価格とは逆の動きを示しています。

これは、高松市でのりんごの流通が拡大しつつある1方で、広島では需要や販売チャネルの減少、あるいは競合果実との関係で取扱量が減っている可能性があります。

中国・4国の市場特性と都市別の消費傾向

中国・4国地方はりんごの生産地から比較的遠く、輸送コストが価格に反映されやすい地域です。その中でも、

-

広島市は中国地方の経済・物流の中枢を担い、大型市場として量・価格ともに比較的安定しています。高品質なりんご需要があり、百貨店やスーパー向けの供給が中心です。

-

高松市は4国の中核都市ながら、規模は小さく、数量増加は主に価格帯の低いりんごの仕入れ拡大によると推察されます。低価格品の流通が増えた結果、平均単価が下がったと考えられます。

価格高騰や下落の要因分析

-

物流コストと流通距離 りんごの主な産地(青森・長野)からの距離が遠いため、冷蔵輸送や保管コストが価格を押し上げる1因となります。

-

品種構成の違い 広島では「ふじ」や「シナノスイート」など高品質品種の取扱いが多い可能性があり、価格が高めに安定しています。1方、高松では中~低価格帯品種の取扱いが拡大していることが、平均単価の下落につながっています。

-

地場市場の規模と流通ルートの違い 広島は大手スーパーや外食業者との取引も多く、ブランド性が重視される傾向にあります。高松は地域密着型の青果店や中小規模の店舗向け販売が多く、価格競争の影響を受けやすい構造です。

中国・4国におけるりんご供給体制と産地依存

中国・4国地方にはりんごの大規模生産地は存在せず、供給はほぼ全てが青森、長野、山形といった他地方からの調達に依存しています。このため、産地側の天候不順や作柄の影響がそのまま価格や流通量に波及します。

特に2025年は、青森県における開花期の霜害や梅雨時期の長雨などの影響により、等級の選別や流通量に変動があったと推定され、それが取引価格や地域別数量にも影響したと見られます。

今後の展望と課題

中国・4国市場の今後の課題と展望としては以下の点が挙げられます。

-

輸送効率の改善とコールドチェーンの強化

-

地域ニーズに応じた品種選定(高付加価値品 vs 普及品)

-

観光地との連携による消費拡大(例:土産用パック販売など)

-

中4国エリア内での広域流通ネットワークの構築

広島は安定供給の中核を担いつつ、数量の維持・回復が今後の課題です。高松は新たな供給ルート確保や販路拡大によって、数量増加の勢いを持続できるかが鍵となります。

コメント