中国・四国地方の都市ガス代は2025年5月時点で平均9,131円。山口市が最高額の9,656円、松江や宇部が続き、高知・高松・松山などは9,306円で横並び。前年同月比では平均4.221%の上昇で、地域間の差は小さい。原料価格高騰などが背景にあり、今後も価格上昇が続く可能性がある。

1か月間の都市ガス代相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 9106 | +1.702 | |

| 1 | 山口 | 9627 | +1.497 |

| 2 | 松江 | 9566 | +1.474 |

| 3 | 宇部 | 9468 | +1.523 |

| 4 | 高知 | 9283 | +1.765 |

| 5 | 高松 | 9283 | +1.765 |

| 6 | 松山 | 9283 | +1.765 |

| 7 | 徳島 | 9283 | +1.765 |

| 8 | 今治 | 9283 | +1.765 |

| 9 | 岡山 | 8929 | +1.859 |

| 10 | 鳥取 | 8830 | +1.681 |

| 11 | 広島 | 8715 | +1.656 |

| 12 | 福山 | 7723 | +1.981 |

詳細なデータとグラフ

中国・四国の都市ガス代現状と今後

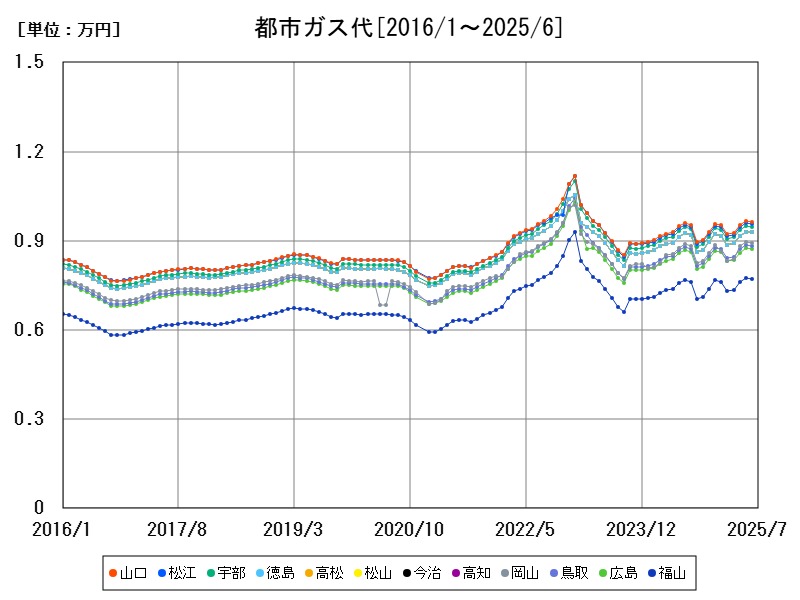

中国・4国地方は山口、岡山、広島、高知、愛媛、徳島など多様な都市を含み、生活インフラとしての都市ガス需要も多岐にわたる。本章では2016年1月から2025年5月までのデータを基に、同地域の都市ガス代の最新相場および過去の推移について詳述する。

最新の都市ガス代の相場価格

2025年5月時点での中国・4国地方の都市ガス代の1か月平均は9,131円となっている。都市別では、山口市が9,656円で最高額を示し、続いて松江市(9,591円)、宇部市(9,497円)、高知市・高松市・松山市・徳島市・今治市が同額の9,306円で並ぶ。岡山市は8,954円、鳥取市は8,857円と続いている。全体として9,000円前後が相場であり、地域内の価格差は比較的小さいものの、若干の上下は見られる。

都市別の傾向と特徴

山口市は最高値であり、これは供給体制や契約条件、需要の特性による影響が考えられる。松江、宇部と続く上位都市も同様に地域独自のインフラコストや供給環境の影響を受けている。1方、高知、高松、松山、徳島、今治など4国の主要都市はほぼ同水準の価格帯で推移しており、4国内の価格の均1化傾向が見られる。岡山・鳥取はやや低めであり、これも地域の供給形態や消費動向が関係すると思われる。

前年同月比による価格推移

前年同月比では、中国・4国地方の都市ガス代は平均で4.221%の増加を示した。個別に見ると、岡山が4.505%の上昇で最も高く、続いて鳥取4.261%、高知・高松・松山・徳島・今治が同率の4.187%と高い伸びを示している。山口や松江、宇部も3.9%前後の増加となり、全体的に安定的な上昇傾向が見て取れる。これらは原料価格や供給コストの上昇、規制対応費用の増加などの影響が背景にある。

まとめと今後の展望

中国・4国地方の都市ガス代は全体的に9,000円前後で安定しているものの、近年は継続的な価格上昇が見られる。地域間の価格差は大きくないが、今後の燃料価格動向や環境政策の影響によっては地域特性に応じたさらなる価格変動も考えられる。利用者にとってはコスト上昇への対応が求められる状況が続くといえる。

コメント