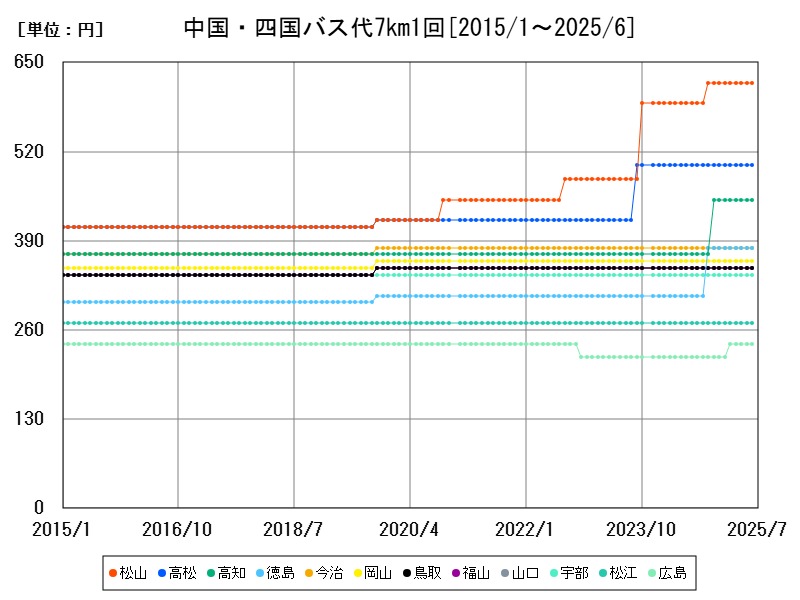

中国・四国地方の2025年5月時点のバス代7km平均は382.5円で、松山が620円で最も高いです。前年から平均4.556%の増加があり、高知と徳島では20%超の大幅値上げが見られました。地域による料金差は人口密度や運営コストの違いに起因。今後は公共交通の持続可能性と利用者負担のバランスが課題です。

都市別のバス代7km1回の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 382.5 | +4.556 | |

| 1 | 松山 | 620 | +5.085 |

| 2 | 高松 | 500 | |

| 3 | 高知 | 450 | +21.62 |

| 4 | 徳島 | 380 | +22.58 |

| 5 | 今治 | 380 | |

| 6 | 岡山 | 360 | |

| 7 | 鳥取 | 350 | |

| 8 | 福山 | 350 | |

| 9 | 山口 | 350 | |

| 10 | 宇部 | 340 | |

| 11 | 松江 | 270 | |

| 12 | 広島 | 240 | +9.091 |

詳細なデータとグラフ

中国・四国の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での中国・4国地方のバス代7km1回の平均は382.5円となっており、全国平均と比べるとやや高い水準です。この地域は都市部と地方部のバス需要が混在し、路線維持や運営コストの差が価格に反映されています。公共交通の効率的運営が課題であり、利用者の利便性と財政負担のバランス調整が求められています。

都市別料金ランキングと特徴

高価格帯の都市

-

松山(620円)は中国・4国地方で最も高いバス代を記録しており、地方都市ながら公共交通の路線整備や維持コストが高い影響を受けています。

-

高松(500円)も高めの料金で、県庁所在地としての公共交通需要に応じた価格設定がなされています。

-

高知(450円)も高価格帯に入り、路線のカバー範囲や人口密度の低さが影響していると考えられます。

中価格帯の都市

-

徳島(380円)、今治(380円)、岡山(360円)などが平均に近い価格帯で、地域の交通需要や運営効率の違いが料金差を生んでいます。

低価格帯の都市

-

鳥取(350円)、福山(350円)、山口(350円)、宇部(340円)は比較的低価格帯に位置し、競合する交通手段の存在や効率的な運営が影響しているとみられます。

料金推移と増加傾向

前年同月比での平均増加率は+4.556%と緩やかな上昇傾向ですが、

-

高知(+21.62%)と徳島(+22.58%)では大幅な値上げが見られ、燃料費や人件費の高騰、運行体制の見直しなどが背景にあると推察されます。

-

松山(+5.085%)はやや控えめな上昇で、価格安定を意識した運営がうかがえます。

このように都市によって料金改定の幅に大きな違いがあり、地域の経済状況や公共交通の運営環境が影響しています。

地域別の課題と今後の展望

料金差の背景

中国・4国地方のバス代は人口密度や路線網の規模、運営主体の財政状況により大きく異なります。高知・徳島の急激な値上げは、地方公共交通の持続可能性を確保するための苦渋の決断とも考えられます。

利用者への影響

料金上昇は利用者の負担増を招く1方で、サービス維持には不可欠な場合もあります。地方の過疎化進行に伴い利用者減少が続く中、料金改定のバランスが難しい状況です。

今後の課題

公共交通の利用促進と料金適正化の両立、補助金や地域支援策の強化、スマート交通の導入による効率化が重要となります。また、住民ニーズを踏まえた柔軟な運営が求められます。

コメント