2025年5月時点の全国平均下水道料金は2,572円。長野(3,534円)、松山、盛岡など地方中核都市で高額傾向が見られ、盛岡は前年比+37.56%と急騰。人口減少やインフラ更新の費用負担が影響し、今後も多くの地域で緩やかな上昇が予想される。

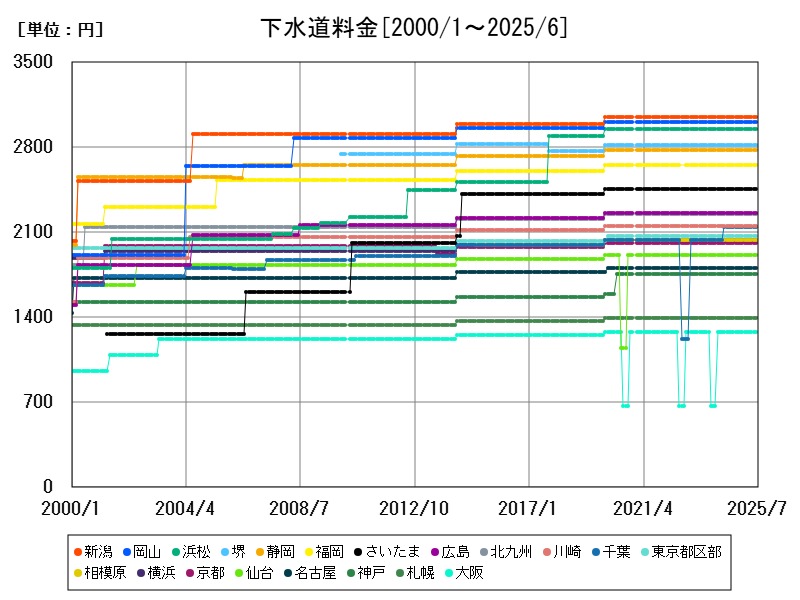

1か月20立法メートルの下水道料金相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2241 | ||

| 1 | 新潟 | 3047 | |

| 2 | 岡山 | 3011 | |

| 3 | 浜松 | 2948 | |

| 4 | 堺 | 2821 | |

| 5 | 静岡 | 2777 | |

| 6 | 福岡 | 2651 | |

| 7 | さいたま | 2459 | |

| 8 | 広島 | 2260 | |

| 9 | 北九州 | 2248 | |

| 10 | 川崎 | 2156 | |

| 11 | 千葉 | 2140 | |

| 12 | 東京都区部 | 2068 | |

| 13 | 相模原 | 2036 | |

| 14 | 横浜 | 2035 | |

| 15 | 京都 | 2013 | |

| 16 | 仙台 | 1917 | |

| 17 | 名古屋 | 1804 | |

| 18 | 神戸 | 1760 | |

| 19 | 札幌 | 1397 | |

| 20 | 大阪 | 1276 |

詳細なデータとグラフ

下水道料金現状と今後

2025年5月時点で、日本の下水道料金(1か月20立方メートル使用時)の全国平均は2,572円です。これは下水処理の人件費、設備維持費、老朽化対応、地域インフラ整備などが反映された価格で、地域の財政事情や人口密度、地理条件によって大きな差が生まれています。

全国トップ ― 長野市の高水準(3,534円)

長野市は全国で最も高い下水道料金を記録しており、その背景には広域分散型の地形、豪雪地帯であることによる設備維持コスト、人口の減少による利用者数の減少などが挙げられます。維持費を1人あたりで負担する形となり、結果として高額化しています。

上位グループ ― 松山・8戸・盛岡

松山市(3,385円)、8戸市(3,383円)、盛岡市(3,377円)は、いずれも中規模都市でありながら高水準の料金を維持しています。特に盛岡市は前年比+37.56%と急騰しており、これは老朽化した処理設備の更新や、急な財政調整の影響とみられます。地方都市ではインフラ更新が1気に進むことで急な値上げが起こる傾向があります。

中堅高額層 ― 山口・山形・長崎

山口市(3,366円)や山形市(3,355円)、長崎市(3,300円)も相対的に高い水準に位置しています。山口市は前年+9.286%の上昇を見せており、これは新たな処理場の整備や維持費の高騰に伴うものと考えられます。これらの都市では、施設の規模が比較的小さくコスト効率が悪いため、利用者負担が大きくなっています。

北の高コスト都市 ― 旭川市(3,275円)

旭川市もまた高額な部類に入る都市で、寒冷地特有の下水凍結対策や設備の冬期対応によるコスト増が価格に反映されています。豪雪・寒冷地では、配管保温や除雪費用も含めて処理費用が高くなる傾向にあります。

急上昇する都市 ― 姫路・佐賀(3,168円)

姫路市と佐賀市は共に3,168円という価格帯で、姫路市は前年比+20.5%と大幅に上昇。これは大型の処理設備改修、もしくは段階的に据え置かれてきた料金の見直しが行われた可能性があります。人口規模のわりに高水準であり、将来的にはさらなる上昇も予想されます。

全体的な傾向と要因分析

都市ごとの料金差は非常に大きく、最大で1,500円以上の開きがあります。傾向としては、寒冷地・中小規模都市・インフラ更新期にある都市ほど料金が高くなることが多いです。1方で、大都市では処理の集約化が進んでおり、効率的運営によって料金が抑えられる傾向も見られます。

今後の展望 ― 持続可能な料金体系へ

全国的に下水道設備の老朽化が進んでおり、今後は更新投資が必要となる地域が増えると予想されます。そのため、都市規模を問わず、料金の緩やかな上昇が続く可能性が高いです。また、災害対策や環境対応の名目での増額も視野に入れる必要があります。

コメント