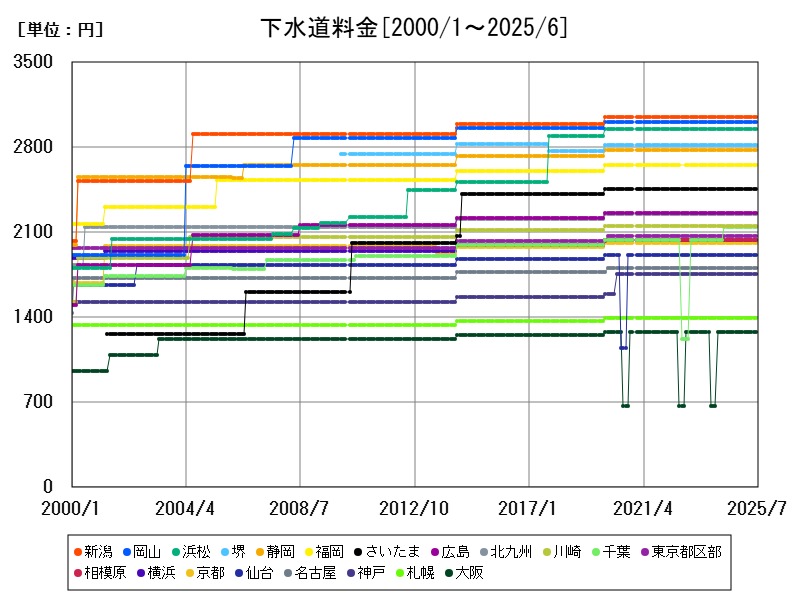

2025年5月時点の全国平均下水道料金は2,241円。新潟(3,047円)や岡山(3,011円)など地方中核都市が高く、川崎(2,156円)は大都市では低水準。料金水準には地形、インフラの老朽化、効率的運営体制の有無が影響し、今後も計画的な設備投資により緩やかに上昇していくと見られる。

1か月20立法メートルの下水道料金相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2241 | ||

| 1 | 新潟 | 3047 | |

| 2 | 岡山 | 3011 | |

| 3 | 浜松 | 2948 | |

| 4 | 堺 | 2821 | |

| 5 | 静岡 | 2777 | |

| 6 | 福岡 | 2651 | |

| 7 | さいたま | 2459 | |

| 8 | 広島 | 2260 | |

| 9 | 北九州 | 2248 | |

| 10 | 川崎 | 2156 | |

| 11 | 千葉 | 2140 | |

| 12 | 東京都区部 | 2068 | |

| 13 | 相模原 | 2036 | |

| 14 | 横浜 | 2035 | |

| 15 | 京都 | 2013 | |

| 16 | 仙台 | 1917 | |

| 17 | 名古屋 | 1804 | |

| 18 | 神戸 | 1760 | |

| 19 | 札幌 | 1397 | |

| 20 | 大阪 | 1276 |

詳細なデータとグラフ

大都市の下水道料金現状と今後

日本における2025年5月時点での下水道料金(1か月20立法メートル使用)は全国平均で2,241円。この料金には処理施設の維持管理費、老朽化対策、人口密度、設備更新の頻度などが反映されています。水道料金と比べ、地域差がやや大きい傾向があります。

新潟市 ― 全国トップの料金水準

新潟市の下水道料金は3,047円で、全国の大都市の中で最も高額です。新潟は冬季の積雪による維持管理コストや地下水利用との併用で設備管理が複雑化し、全体的に費用がかさむ傾向があります。過去20年にわたって料金水準は高止まりを続けています。

岡山市と浜松市 ― 高水準グループ

岡山市(3,011円)、浜松市(2,948円)も上位に位置しています。これらの都市では都市インフラの急拡大や老朽管の更新、広域処理施設の負担が料金に反映されています。人口増加に伴うインフラ強化の過程で料金も漸増してきました。

堺市・静岡市 ― 上昇傾向を維持する中位グループ

堺市(2,821円)、静岡市(2,777円)は、やや高めの中位グループです。堺市では高度処理の導入や環境対策の強化が進んでおり、それがコスト増に直結しています。静岡市も地理的に分散した処理場網を抱えており、効率的運用には限界があります。

福岡市とさいたま市 ― 大都市型運用の安定性

福岡市(2,651円)、さいたま市(2,459円)は、効率的な都市型の下水道運営により料金は全国平均よりやや高いが安定的です。福岡は地理的に平坦で処理がしやすく、さいたま市は首都圏インフラの1部として高度な管理体制が取られています。

広島市・北9州市 ― 全国平均に近い安定水準

広島市(2,260円)、北9州市(2,248円)は、全国平均に近い料金設定で推移しています。設備の更新が計画的に進められており、突発的な料金変動は少なく、利用者への負担も比較的抑えられています。

川崎市 ― 意外な低水準

川崎市の下水道料金は2,156円と、大都市としては比較的低い部類に入ります。これは高い人口密度によって1人あたりの維持費が軽減されているほか、都市基盤の1体的整備による効率的な運用が可能となっている点が大きいと考えられます。

全体の傾向と今後の展望

大都市の下水道料金は、新潟・岡山・浜松など地方中核都市が高水準を維持し、東京・大阪といった超大都市のデータが除外された場合、人口と地形、老朽度、政策的判断によって価格差が大きくなることが読み取れます。今後も設備の更新や再構築に伴って、緩やかな上昇傾向が続くと予想されます。

コメント