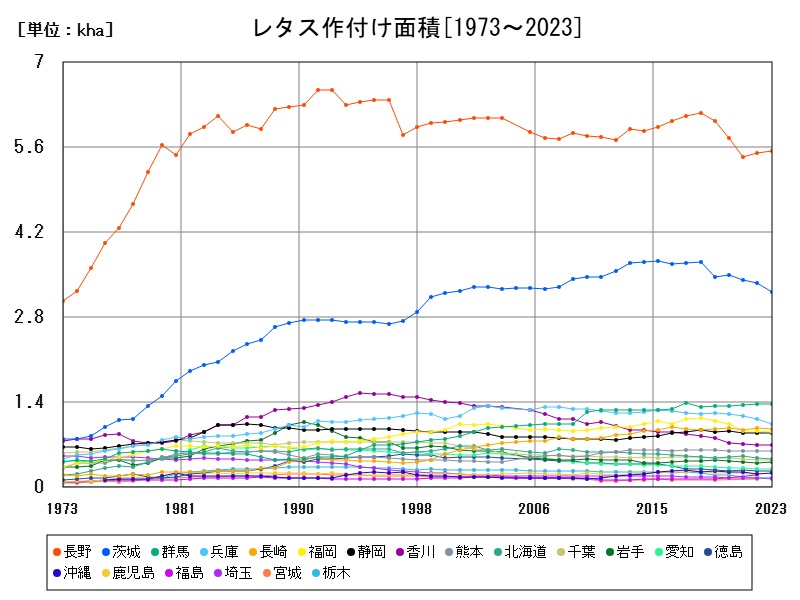

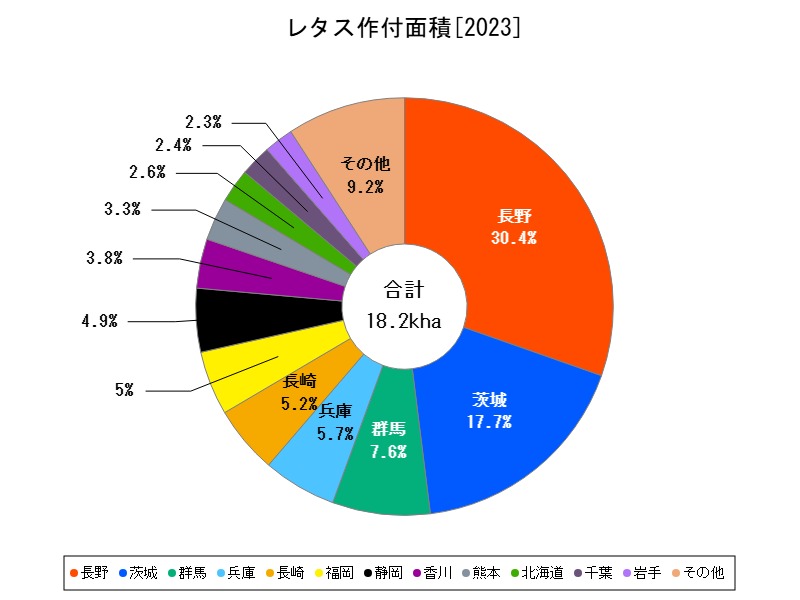

2023年のレタス作付け面積は全国で19.7kha(前年比-1.005%)。長野県が最大産地で増加傾向、茨城や兵庫では減少が顕著。高冷地と温暖地のリレー栽培体制の再構築、省力化技術や契約栽培の導入により、今後も安定した供給が見込まれる。

レタスの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 19.7 | 100 | -1.005 | |

| 1 | 長野 | 5.54 | 28.12 | +0.727 |

| 2 | 茨城 | 3.22 | 16.35 | -4.167 |

| 3 | 群馬 | 1.38 | 7.005 | |

| 4 | 兵庫 | 1.04 | 5.279 | -7.143 |

| 5 | 長崎 | 0.955 | 4.848 | -1.85 |

| 6 | 福岡 | 0.906 | 4.599 | -2.265 |

| 7 | 静岡 | 0.899 | 4.563 | -0.333 |

| 8 | 香川 | 0.697 | 3.538 | +0.144 |

| 9 | 熊本 | 0.605 | 3.071 | |

| 10 | 北海道 | 0.47 | 2.386 | -1.468 |

| 11 | 千葉 | 0.443 | 2.249 | -1.774 |

| 12 | 岩手 | 0.414 | 2.102 | +3.242 |

| 13 | 愛知 | 0.302 | 1.533 | -0.984 |

| 14 | 徳島 | 0.266 | 1.35 | -1.481 |

| 15 | 沖縄 | 0.242 | 1.228 | +7.08 |

| 16 | 埼玉 | 0.145 | 0.736 | -1.361 |

| 17 | 栃木 | 0.135 | 0.685 | -12.9 |

| 18 | 神奈川 | 0.114 | 0.579 | -2.564 |

| 19 | 大分 | 0.096 | 0.487 | -15.04 |

| 20 | 愛媛 | 0.095 | 0.482 | -3.061 |

| 21 | 岡山 | 0.09 | 0.457 | -3.226 |

| 22 | 青森 | 0.087 | 0.442 | -1.136 |

| 23 | 佐賀 | 0.077 | 0.391 | -1.282 |

| 24 | 大阪 | 0.024 | 0.122 | +4.348 |

詳細なデータとグラフ

レタスの現状と今後

レタスは日本国内において最も広く普及している葉物野菜の1つであり、サラダをはじめ、外食産業・中食需要においても不可欠な存在となっています。特に低カロリーでありながら水分と食物繊維が豊富な点から、健康志向や食の簡便化といった時代の流れにマッチした作物です。

作付け面積は2023年時点で全国で19.7khaに達し、その生産は主に冷涼な気候を持つ地域で行われています。しかし、前年比では-1.005%と微減しており、地域によって明暗が分かれつつあります。

全国的なレタス作付け傾向と構造的変化

2023年の統計では全国の作付け面積が前年比1%ほど減少していることから、レタス栽培が1定の成熟期にあることが示唆されます。生産者の高齢化や天候不順、価格競争の激化、さらには外食・中食市場のニーズ変化など、複数の要因がこの減少に寄与していると考えられます。

1方、依然としてレタスは高い需要を持つ基幹的な葉物野菜であり、高原・寒冷地での夏作や、温暖地での冬春作を組み合わせたリレー出荷体制が今後も求められます。

都道府県別の主要産地の特徴と変化

長野県(5.54kha/前年比 +0.727%)

長野は日本最大のレタス生産県であり、その高冷地特性を活かした夏秋出荷を中心に全国流通を支えています。標高の高い地域での作付けは病虫害の発生が少なく、減農薬や有機栽培への移行も進みつつあります。

2023年にはわずかに作付けが増加し、安定した生産と出荷体制を維持している点が注目されます。長野の生産は今後も堅調に推移する可能性が高く、品質面でも市場での信頼を得ている主力地域です。

茨城県(3.22kha/前年比 -4.167%)

茨城は関東平野の地の利を活かした冬春レタスの1大産地ですが、2023年は大きく減少傾向を示しました。これは気象不順や市場価格の乱高下、生産コストの上昇などが複合的に影響していると推察されます。

とはいえ、東京都市圏への近接性や輸送コストの優位性から、今後も中長期的に生産を支える重要地域であることに変わりはありません。

群馬県(1.38kha/増減不明)

群馬は高原地帯を活用した夏秋出荷の生産地として、長野に次ぐ冷涼地型栽培の1翼を担っています。温暖化による気温変動にも対応しやすく、標高差による収穫タイミングの調整が可能な点で将来性を持つ地域です。

兵庫県(1.04kha/前年比 -7.143%)

兵庫県は比較的温暖な気候を活かした冬春栽培が中心で、関西圏への供給が主目的です。2023年は大幅な作付け減少が見られ、小規模経営体の撤退や他作物との転換が進んでいる可能性があります。

長崎県(0.955kha/前年比 -1.85%)

長崎は9州の中では冬作型のレタス栽培が盛んな地域で、温暖な気候を背景に早出し出荷による市場優位性を持ちます。ただし、近年は作付け減少傾向が見られ、輸送コストや高齢化の影響が顕在化しています。

福岡県(0.906kha/前年比 -2.265%)

福岡も長崎同様、冬春のレタス供給地域としての地位を確立しています。作付面積は減少していますが、県内外への出荷体制と市場との連携によって1定の安定性を保っています。

静岡県(0.899kha/前年比 -0.333%)

静岡は温暖な冬季を活かしたハウスや露地のリレー栽培が中心で、品質の高さと早期出荷のバランスが特徴です。減少幅は小さく、今後も首都圏を意識した生産が期待されます。

香川県(0.697kha/前年比 +0.144%)

香川は中4国エリアの中で冬春レタスに力を入れており、他県との差別化が進んでいる地域です。微増ではあるものの、作付面積が維持・拡大されていることは、生産者の継続意欲の表れとも言えます。

熊本県(0.605kha/増減不明)

熊本は9州内での安定供給基地として、冬〜春の中期出荷が中心です。レタスに加え多様な葉物野菜との複合栽培が行われており、今後も安定供給地域としての機能を果たしていくでしょう。

北海道(0.47kha/前年比 -1.468%)

北海道は夏期の冷涼な気候を活かして、7月〜8月中心の短期集中栽培が行われています。出荷時期が他地域とズレているため価格優位性がありますが、気候リスクの高さと人手不足が今後の課題です。

今後の課題と展望

気候変動と作型の見直し

近年の気温上昇や異常気象はレタス栽培に大きな影響を与えています。特に高温による結球不良、病害虫の増加、収穫遅れなどが報告されており、これらに対応するためには高冷地への作型移行や耐暑性品種の導入が求められます。

労働力不足と機械化

定植から収穫まで手間のかかるレタスは、高齢化や人手不足の中で生産継続が困難になっている地域も少なくありません。移植機・自動収穫機の導入など、省力化技術の普及が将来の持続可能性に直結します。

加工・業務用ニーズと契約栽培

業務用サラダやカット野菜、給食用途など、加工・中食市場での需要の増加が目立っています。こうしたニーズに応えるためには、1定品質・1定供給量を保証する契約栽培の推進が鍵になります。

作型分散とリスク分散体制の強化

長野・群馬などの高冷地と、9州・4国などの温暖地を組み合わせたリレー体制は、今後ますます重要になります。出荷時期の分散による価格変動リスクの低減と、災害時のバックアップ産地確保が求められます。

まとめと将来展望

日本のレタス栽培は、長野や茨城を中心とした主力産地がリードしながらも、気候変動や人手不足、作物間競合などの課題に直面しています。今後は高冷地での夏作と温暖地での冬春作のリレー体制の強化、省力化技術の導入、契約栽培の拡大が、安定供給のカギを握ります。

将来的にも1定の需要は維持されると見込まれ、効率性と持続性を両立した新しい生産体制への転換が急務となります。

コメント