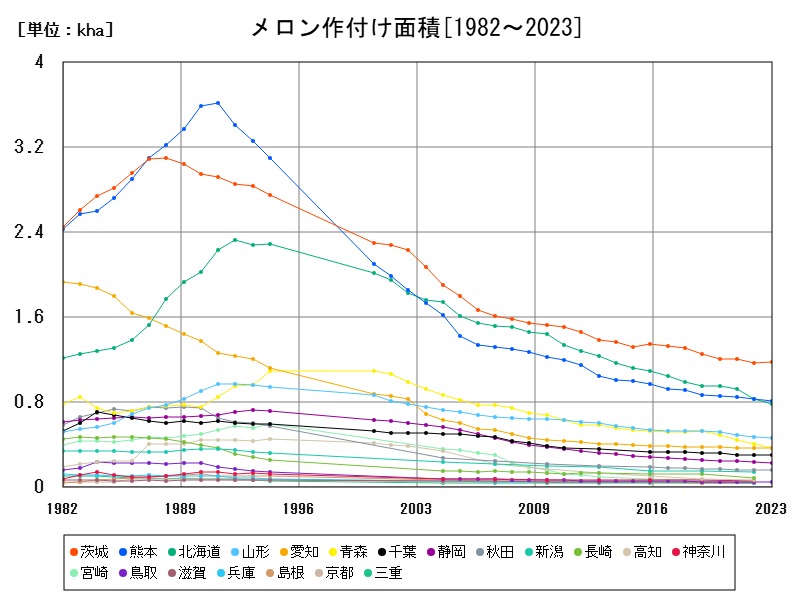

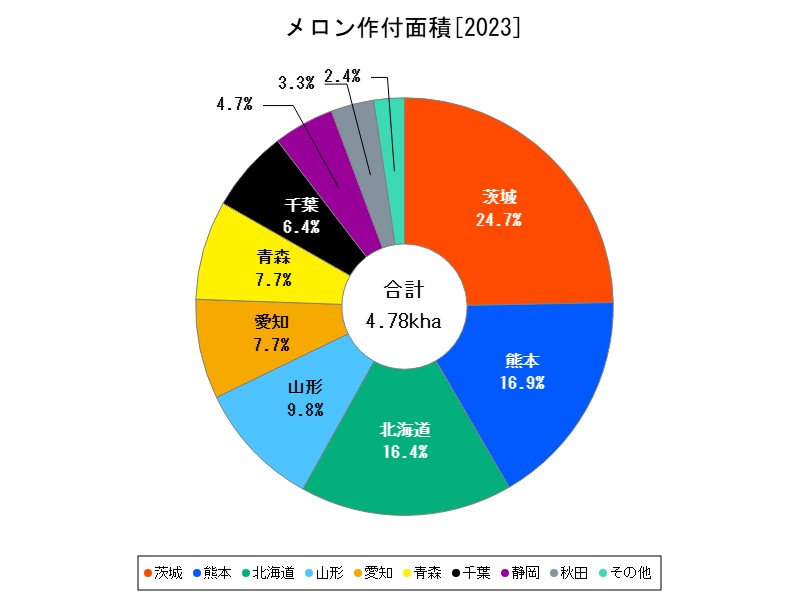

2023年のメロン作付け面積は全国で5.64kha、前年比-2.591%。茨城県のみ増加し首位を維持。北海道や熊本など主力産地は減少傾向。ブランド化や観光連携が将来の鍵となる。今後は生産集中と高付加価値化が進む見通し。

メロンの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5.64 | 100 | -2.591 | |

| 1 | 茨城 | 1.18 | 20.92 | +0.855 |

| 2 | 熊本 | 0.81 | 14.36 | -2.644 |

| 3 | 北海道 | 0.786 | 13.94 | -5.868 |

| 4 | 山形 | 0.466 | 8.262 | -1.895 |

| 5 | 愛知 | 0.369 | 6.543 | -0.539 |

| 6 | 青森 | 0.367 | 6.507 | -9.828 |

| 7 | 千葉 | 0.304 | 5.39 | |

| 8 | 静岡 | 0.225 | 3.989 | -5.063 |

| 9 | 秋田 | 0.159 | 2.819 | -0.625 |

| 10 | 鳥取 | 0.053 | 0.94 | +6 |

| 11 | 福井 | 0.031 | 0.55 | |

| 12 | 石川 | 0.019 | 0.337 | -5 |

| 13 | 岡山 | 0.01 | 0.177 | -9.091 |

詳細なデータとグラフ

メロンの現状と今後

2023年時点での全国メロン作付け面積は5.64千haで、前年から-2.591%の減少となりました。これは、国内農業全体の傾向と1致し、農家の高齢化、担い手不足、需要の変化、さらには輸入果物との競合など、複数の要因が重なって生じているものです。

高級果物の代表格でもあるメロンは、価格の高さゆえに安定した市場を築いている反面、大量流通には向かず、限られた需要に応じた生産が続いています。そのため、栽培地ごとに「ブランド化」や「産直販売」など差別化戦略が強く求められています。

茨城県 ― 国内最大のメロン生産地としての安定感

茨城県は1.18khaの作付け面積で全国首位を維持し、前年比+0.855%と唯1の増加傾向を示しています。温暖で日照量が多い気候に加え、関東圏という立地から流通面でも有利で、新品種開発や観光農園との連携にも積極的です。今後も生産者の高齢化対策や販路多様化が進めば、シェアをさらに拡大する可能性があります。

熊本県 ― 南国の気候を活かした多品種展開

熊本県は0.81khaで全国第2位の作付け面積を持つ産地ですが、前年比では-2.644%の減少となっています。温暖な気候を活かした早出し品種や温室メロンの栽培が主力で、周年出荷体制に強みがあります。しかし、農地の集約と人材の確保が今後の鍵を握っています。

北海道 ― 冷涼気候で育つ高糖度メロン

北海道のメロンは0.786khaと全国3位ですが、前年比では-5.868%とかなり大きな減少を示しています。昼夜の寒暖差が大きい地域特性はメロンの糖度向上に寄与しており、高品質ブランド(赤肉系や青肉系)の栽培に適しています。広大な農地は機械化との相性も良いですが、労働力不足と流通コストの高さが今後の課題です。

東北・中部地域の動向 ― 山形・青森・愛知など

-

山形県(0.466kha、-1.895%):果樹王国としても知られる山形では、メロン栽培も高品質志向で進められており、冷涼な気候による糖度の高さが魅力です。

-

青森県(0.367kha、-9.828%):大幅な減少が目立ち、気候条件は適しているものの、高齢化と担い手不足が深刻です。

-

愛知県(0.369kha、-0.539%):比較的緩やかな減少にとどまっており、温室栽培や贈答用メロンに特化した高品質生産が行われています。

これらの地域では、小規模で高単価な販路の維持が収益確保のカギとなります。

関東・東海の供給地 ― 千葉・静岡県の安定供給

-

千葉県(0.304kha、減少率不明)と静岡県(0.225kha、-5.063%)は、いずれも首都圏市場へのアクセスが良く、新鮮なメロンの供給基地として機能しています。減少傾向は見られるものの、観光農園や産直販売の充実で1定の需要を維持しています。

小規模生産地の工夫 ― 秋田・鳥取県の挑戦

-

秋田県(0.159kha、-0.625%)は冷涼地特性を活かし、近年はブランド化による高単価出荷を目指しています。

-

鳥取県(0.053kha、+6%)は唯1大きな増加率を示しており、面積自体は小さいながらも、差別化戦略が功を奏していると見られます。

今後の成長は、地域色を活かした独自品種やイベント販売などの付加価値戦略にかかっています。

今後の展望 ― 生産集中とブランド化の時代へ

今後、日本のメロン生産は「分散から集中」への移行が進むと予想されます。つまり、生産効率の高い大規模産地(茨城や熊本など)に集中し、他地域は特色を活かした高付加価値型へと2極化する流れです。

技術面では、施設栽培・接ぎ木・精密灌水などが導入され、品質・歩留まりの向上が進みます。また、国内市場の縮小に備えた輸出拡大や観光連携も重要です。

コメント