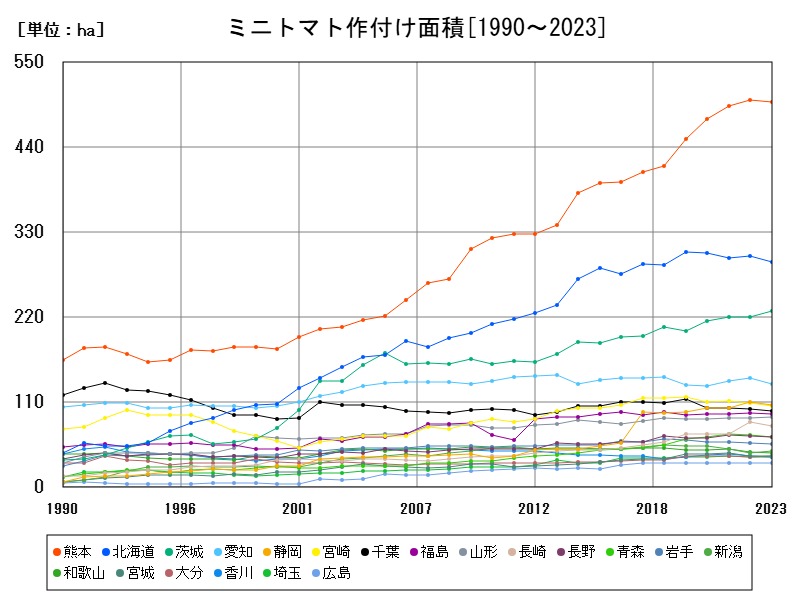

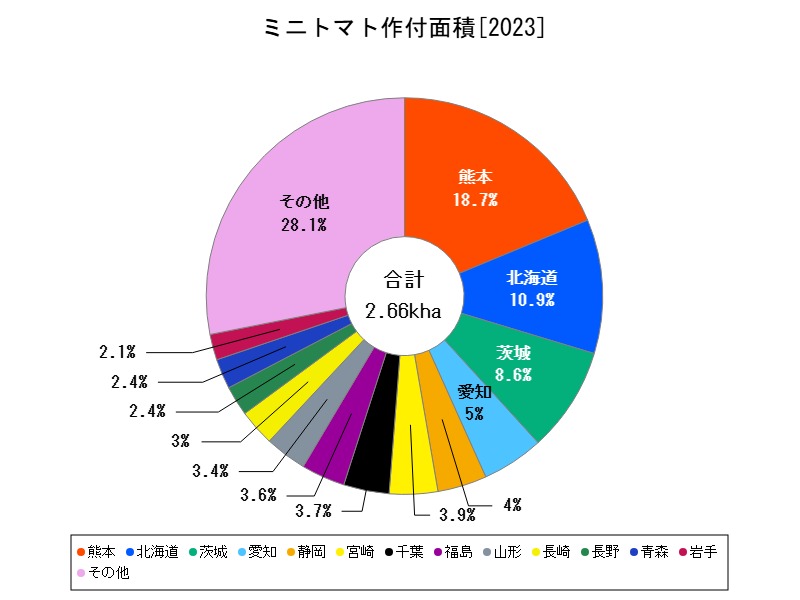

2023年のミニトマト作付け面積は全国で2.67千ha、前年比-0.743%。熊本が全国1位を維持しつつ、茨城や山形など一部地域では増加。全体では高齢化や施設更新コストが課題だが、高糖度品種やスマート農業による差別化と持続可能な生産体制の構築が今後の鍵となる。

ミニトマトの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.67 | 100 | -0.743 | |

| 1 | 熊本 | 0.499 | 18.69 | -0.399 |

| 2 | 北海道 | 0.291 | 10.9 | -2.676 |

| 3 | 茨城 | 0.228 | 8.539 | +3.636 |

| 4 | 愛知 | 0.134 | 5.019 | -5.634 |

| 5 | 静岡 | 0.107 | 4.007 | -2.727 |

| 6 | 宮崎 | 0.105 | 3.933 | -3.67 |

| 7 | 千葉 | 0.099 | 3.708 | -1.98 |

| 8 | 福島 | 0.095 | 3.558 | -1.042 |

| 9 | 山形 | 0.091 | 3.408 | +1.111 |

| 10 | 長崎 | 0.079 | 2.959 | -5.952 |

| 11 | 青森 | 0.065 | 2.434 | -4.412 |

| 12 | 長野 | 0.065 | 2.434 | -2.985 |

| 13 | 岩手 | 0.056 | 2.097 | -1.754 |

| 14 | 新潟 | 0.047 | 1.76 | +4.444 |

| 15 | 和歌山 | 0.045 | 1.685 | -2.174 |

| 16 | 宮城 | 0.041 | 1.536 | |

| 17 | 大分 | 0.04 | 1.498 | +2.564 |

| 18 | 香川 | 0.039 | 1.461 | -4.878 |

| 19 | 埼玉 | 0.039 | 1.461 | |

| 20 | 広島 | 0.031 | 1.161 | |

| 21 | 岡山 | 0.031 | 1.161 | |

| 22 | 鹿児島 | 0.029 | 1.086 | -6.452 |

| 23 | 群馬 | 0.028 | 1.049 | |

| 24 | 鳥取 | 0.027 | 1.011 | -3.571 |

| 25 | 山梨 | 0.026 | 0.974 | +85.71 |

| 26 | 秋田 | 0.025 | 0.936 | -7.407 |

| 27 | 徳島 | 0.025 | 0.936 | |

| 28 | 三重 | 0.024 | 0.899 | +4.348 |

| 29 | 滋賀 | 0.023 | 0.861 | +9.524 |

| 30 | 岐阜 | 0.022 | 0.824 | +10 |

| 31 | 兵庫 | 0.022 | 0.824 | +10 |

| 32 | 島根 | 0.021 | 0.787 | +5 |

| 33 | 愛媛 | 0.02 | 0.749 | -4.762 |

| 34 | 福岡 | 0.019 | 0.712 | -5 |

| 35 | 福井 | 0.017 | 0.637 | |

| 36 | 佐賀 | 0.015 | 0.562 | -6.25 |

| 37 | 沖縄 | 0.014 | 0.524 | -6.667 |

| 38 | 石川 | 0.013 | 0.487 | -7.143 |

| 39 | 山口 | 0.013 | 0.487 | |

| 40 | 富山 | 0.013 | 0.487 | |

| 41 | 栃木 | 0.012 | 0.449 | -14.29 |

| 42 | 高知 | 0.009 | 0.337 | |

| 43 | 奈良 | 0.007 | 0.262 | |

| 44 | 京都 | 0.007 | 0.262 | -12.5 |

| 45 | 神奈川 | 0.004 | 0.15 | +33.33 |

詳細なデータとグラフ

ミニトマトの現状と今後

ミニトマトは、鮮やかな色味と食べやすさから、家庭向けや外食産業向けに需要が拡大してきた作物です。通常のトマトよりも単価が高く、面積当たりの収益性が高いため、近年では施設栽培を中心に導入が進んでいます。

2023年の全国作付け面積は2.67千haで、前年比は-0.743%の微減となっています。減少傾向が続く中でも、1部の産地では拡大が見られ、差別化や技術導入が進んでいます。

熊本県:施設園芸による安定生産

熊本県(0.499千ha)は、ミニトマト作付け面積で全国1位。主に冬春期を中心としたハウス栽培が発達しており、安定した出荷体制が整っています。前年比は-0.399%とほぼ横ばいで、燃油コストや施設老朽化などの影響を最小限に抑えています。

今後は、ICT制御による環境調整技術や、ブランド化された高糖度ミニトマトの展開が生産の持続性と差別化の鍵になるでしょう。

北海道:夏期出荷の優位性と地域課題

北海道(0.291千ha)は、夏の冷涼な気候を活かした露地または簡易施設栽培が主流です。前年比-2.676%とやや減少傾向にありますが、関東圏への出荷競争においては強みを持っています。

夏秋期の需要に応じた出荷が可能で、今後は収穫・調整作業の省力化と、加工用ミニトマトの取り組みが重要となります。

茨城県:関東近郊の有利性と増加傾向

茨城県(0.228千ha)では、都市近郊市場へのアクセスの良さから、ミニトマト栽培が堅調に推移しています。前年比+3.636%と、全国で数少ないプラス成長を示しており、若手就農者の3入や、ハウスリニューアルが1定の成果を上げていると考えられます。

今後は、直販・契約栽培との連携強化が地域産地の競争力向上につながるでしょう。

愛知県:高品質栽培と施設園芸の伝統

愛知県(0.134千ha)は、トマト栽培において全国有数の技術力を持つ地域で、ミニトマトも高品質志向で生産されています。前年比-5.634%とやや大きな減少が見られ、施設更新コストや労働力不足の影響がうかがえます。

しかし、豊橋市・田原市などの温暖地では高付加価値品種による栽培もあり、今後は輸出対応品種やスマート農業との連動に期待がかかります。

静岡県・宮崎県:温暖地栽培の安定供給力

-

静岡県(0.107千ha、前年比-2.727%)

-

宮崎県(0.105千ha、前年比-3.67%)

両県は、温暖な気候を活かした施設園芸の産地であり、ミニトマトの冬春出荷に強みを持ちます。ただし、生産コストの上昇や人手不足が深刻化しており、農業法人による規模拡大や、労働集約的作業の省力化が喫緊の課題です。

温室型の次世代型施設と、外国人技能実習生の活用などの制度設計が今後の生産力維持につながります。

千葉県・福島県:都市近郊と復興地域の役割

-

千葉県(0.099千ha、前年比-1.98%)

-

福島県(0.095千ha、前年比-1.042%)

千葉県は関東市場への供給に強みがあり、福島県は震災復興後の農業再構築の1環でミニトマト栽培を導入する地域も見られます。

いずれの地域も、中小規模の施設園芸が中心で、今後はブランド化や直販・学校給食等の地元消費強化による安定化が期待されます。

山形県:冷涼な高原気候を活かした展開

山形県(0.091千ha)では、寒暖差のある気候を活かした高糖度ミニトマトの栽培が注目されています。前年比+1.111%と、前向きな動きが見られる地域の1つであり、観光農園や直売所などの6次産業化モデルが奏功していると考えられます。

今後も、品質重視の小規模経営が地域ブランド構築の中核となるでしょう。

長崎県:西日本型施設園芸の縮小傾向

長崎県(0.079千ha)は、温暖な気候を活かして施設園芸を展開してきましたが、前年比-5.952%と最も大きな減少率を示しています。農家の高齢化、労働力不足、施設維持管理の困難さなど、構造的課題が背景にあります。

今後は、地域内協業や法人化、行政の支援施策強化が生産体制維持の鍵になると考えられます。

今後の展望:差別化・ブランド戦略と技術導入

ミニトマトは、通常のトマトよりも単価が高く、嗜好性が高いことから、消費者ニーズへの柔軟な対応が可能な作物です。今後のポイントは以下の通りです。

成長要因

-

スマート農業技術による収量と品質の両立

-

高糖度・多彩な色・形の差別化品種

-

輸出市場への展開(アジア中心)

課題

-

ハウス設備の更新と資材コスト

-

労働力不足と熟練技能の継承

-

天候リスクへの対応と災害対策

コメント