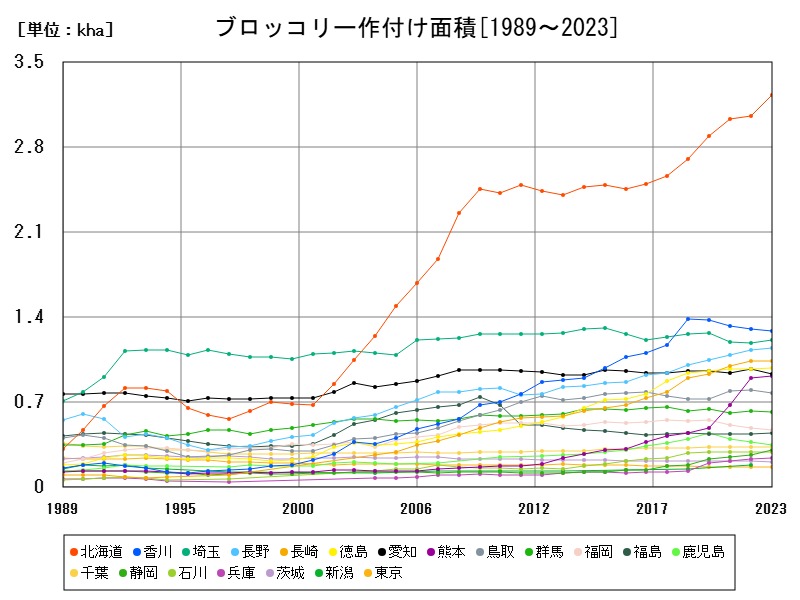

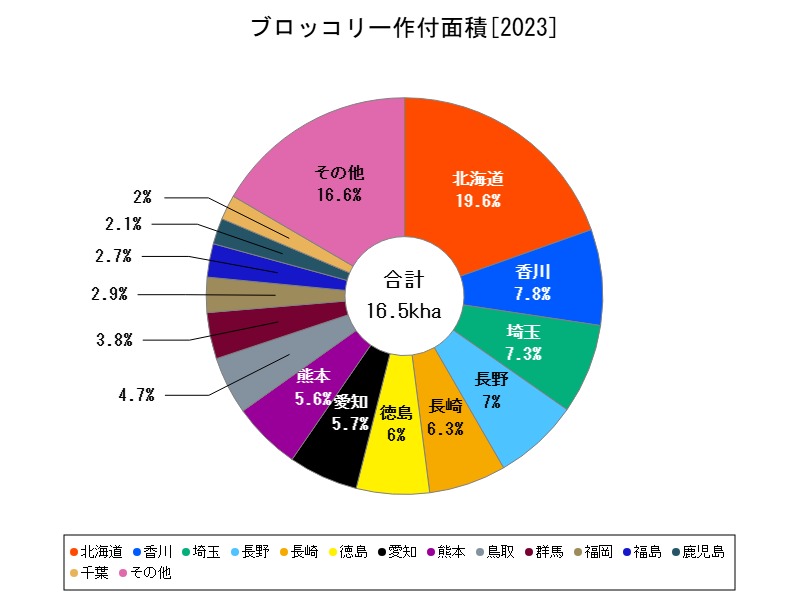

2023年のブロッコリー作付け面積は17.3kha(前年比+0.581%)と堅調に増加。北海道が最大産地として急成長し、長野・熊本も安定供給地域に。温暖地では減少傾向も見られるが、リレー体制の強化と省力化によって今後も安定成長が見込まれる。

ブロッコリーの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 17.3 | 100 | +0.581 | |

| 1 | 北海道 | 3.23 | 18.67 | +5.556 |

| 2 | 香川 | 1.29 | 7.457 | -0.769 |

| 3 | 埼玉 | 1.21 | 6.994 | +1.681 |

| 4 | 長野 | 1.15 | 6.647 | +1.77 |

| 5 | 長崎 | 1.04 | 6.012 | |

| 6 | 徳島 | 0.984 | 5.688 | +1.027 |

| 7 | 愛知 | 0.936 | 5.41 | -3.704 |

| 8 | 熊本 | 0.92 | 5.318 | +2.222 |

| 9 | 鳥取 | 0.78 | 4.509 | -3.106 |

| 10 | 群馬 | 0.624 | 3.607 | -0.478 |

| 11 | 福岡 | 0.472 | 2.728 | -3.87 |

| 12 | 福島 | 0.45 | 2.601 | +2.975 |

| 13 | 鹿児島 | 0.35 | 2.023 | -6.166 |

| 14 | 千葉 | 0.335 | 1.936 | +0.299 |

| 15 | 静岡 | 0.308 | 1.78 | +15.79 |

| 16 | 石川 | 0.288 | 1.665 | -0.69 |

| 17 | 兵庫 | 0.24 | 1.387 | +4.348 |

| 18 | 茨城 | 0.207 | 1.197 | -5.046 |

| 19 | 東京 | 0.164 | 0.948 | -1.205 |

| 20 | 栃木 | 0.157 | 0.908 | -5.422 |

| 21 | 岡山 | 0.152 | 0.879 | +1.333 |

| 22 | 愛媛 | 0.132 | 0.763 | -5.714 |

| 23 | 青森 | 0.13 | 0.751 | -13.33 |

| 24 | 島根 | 0.122 | 0.705 | |

| 25 | 岩手 | 0.114 | 0.659 | |

| 26 | 山口 | 0.11 | 0.636 | +2.804 |

| 27 | 神奈川 | 0.107 | 0.618 | -1.835 |

| 28 | 三重 | 0.094 | 0.543 | -3.093 |

| 29 | 和歌山 | 0.089 | 0.514 | -3.261 |

| 30 | 佐賀 | 0.082 | 0.474 | -2.381 |

| 31 | 福井 | 0.075 | 0.434 | |

| 32 | 高知 | 0.06 | 0.347 | -3.226 |

| 33 | 大分 | 0.039 | 0.225 | |

| 34 | 広島 | 0.036 | 0.208 | -2.703 |

| 35 | 大阪 | 0.034 | 0.197 | +6.25 |

詳細なデータとグラフ

ブロッコリーの現状と今後

ブロッコリーは1980年代以降、健康志向や食生活の洋風化により日本国内で急速に普及した野菜の1つです。ビタミンCや食物繊維、抗酸化成分を豊富に含むことから、家庭用だけでなく学校給食、外食、業務用冷凍食品など幅広い分野で需要が拡大しています。

2023年時点での全国作付け面積は17.3kha(前年比+0.581%)と、堅調な伸びを示しており、今後も安定成長が見込まれる野菜作物です。本稿では都道府県別の生産状況を分析しつつ、今後のブロッコリー栽培の課題と可能性を展望します。

全国の栽培動向とブロッコリーのポジション

2023年の全国作付け面積は前年比微増(+0.581%)で、作付け拡大が継続している点が特徴的です。特に北海道の成長が顕著であり、夏期の安定供給産地としての地位を強めています。

1方で、都市近郊や温暖地を中心とした中小産地は頭打ちや減少傾向も見られ、全体としては高原地帯や寒冷地へのシフトが進んでいる構造が浮かび上がります。

都道府県別の主要産地と特徴

北海道(3.23kha/前年比 +5.556%)

北海道は現在、日本最大のブロッコリー生産県です。冷涼な気候を活かした夏秋どりが中心で、全国の需要が落ち込む暑い時期でも安定供給が可能です。作付けは拡大傾向にあり、大規模法人や機械化の進展により、効率的な大量生産体制が構築されています。

今後は輸送・物流コストの最適化や鮮度保持技術の導入により、さらに供給能力が高まる可能性があります。

香川県(1.29kha/前年比 -0.769%)

香川県は中4国地方の温暖地リレー栽培の中核としてブロッコリーを安定供給しています。施設栽培や平地での冬作が多く、他県との出荷時期の差別化によって市場競争を避ける工夫がされています。

しかし2023年は作付けが微減しており、労働力確保や水不足などの環境的課題が影響している可能性があります。

埼玉県(1.21kha/前年比 +1.681%)

埼玉は都市近郊型の生産地として、新鮮なブロッコリーを首都圏に短時間で供給できる立地条件が強みです。作付面積は徐々に増加傾向にあり、複合経営や若手就農者による露地野菜拡充の流れが影響していると考えられます。

今後も安定した内需に支えられ、持続的な栽培が期待できるエリアです。

長野県(1.15kha/前年比 +1.77%)

長野県は冷涼な高原地帯で、夏秋期の主力産地として長年の実績を持ちます。標高差を活かして出荷時期をずらす工夫も見られ、病害虫リスクも比較的低く、有機・減農薬栽培への取り組みも進みつつあります。

気候適性と高品質出荷の両立が可能な地域であり、持続可能な主産地として拡大の余地がある地域です。

長崎県(1.04kha/前年比不明)

長崎は冬期温暖な気候を活かし、早春〜春先にかけての出荷に特化しています。作付けは安定していますが、高齢化や輸送コストの上昇が課題となっており、今後の拡大には省力化技術や産地間連携の強化が求められます。

徳島県(0.984kha/前年比 +1.027%)

徳島も中4国リレーの重要産地で、冬期の供給と多品目経営の1環としてブロッコリーを位置づけています。作付けはわずかに増加しており、輪作体系や地場出荷体制との両立が今後の鍵となります。

愛知県(0.936kha/前年比 -3.704%)

愛知は露地野菜の1大産地ですが、2023年は作付けが減少しました。都市化の影響や他作物との競合、気象変動が影響したとみられます。多品種栽培との調整や、出荷先の確保が今後の課題です。

熊本県(0.92kha/前年比 +2.222%)

熊本は冬春期の主力産地の1つで、温暖な気候と水資源を生かしたリレー出荷の中核的存在です。増加傾向が続いており、今後も西日本市場における需要を確保しつつ、広域出荷体制の整備が進む可能性があります。

鳥取県(0.78kha/前年比 -3.106%)

鳥取は近年生産が拡大してきた地域ですが、2023年は減少傾向に転じました。乾燥傾向や生産者の高齢化が懸念材料です。ただし、新規就農支援策や地域ブランド化による復調の余地はあります。

群馬県(0.624kha/前年比 -0.478%)

群馬は首都圏に近い高原地帯を活用し、夏〜秋の生産に特化しています。わずかながら減少していますが、標高による気温差を活かした品質の良さと安定出荷が強みで、今後の技術革新や担い手確保次第では再び増加に転じる可能性もあります。

今後の課題と展望

気象リスクへの対応

気温上昇や降水量の偏りなど、気候変動はブロッコリーの栽培にも影響を及ぼしています。特に花蕾(つぼみ)の形成に影響を及ぼす高温ストレスは深刻であり、高冷地や標高差を活用したリレー栽培がますます重要になります。

労働力の確保と省力化

ブロッコリーの栽培は播種・定植・防除・収穫のいずれにも手間と人手がかかるため、農業法人化や外国人技能実習生の活用、機械化・ドローン防除・自動収穫機の開発が求められています。

加工・業務用需要への対応

冷凍食品やカット野菜への需要が拡大しており、業務用規格の拡充と収穫後処理の効率化が重要なテーマとなっています。特に輸入品との競合に打ち勝つためには、国産品の品質保証とトレーサビリティの明示が求められます。

産地間連携とリレー体制の強化

北海道(夏)〜長野・群馬(秋)〜熊本・徳島・香川(冬春)といったリレー出荷体制の再構築と拡充により、1年を通じた安定供給を実現する体制が今後の競争力強化の鍵となります。

まとめと将来展望

ブロッコリーは、作付け・需要ともに中長期的に安定成長が見込まれる主要野菜です。最大産地の北海道や長野などの高冷地では今後も拡大が期待され、1方で温暖地では高温リスクへの対応と施設化が課題となります。

加工・業務用市場の広がり、リレー体制の構築、栽培省力化技術の導入が進めば、国内供給能力のさらなる向上が期待される分野です。

コメント