2023年のフキ作付け面積は全国で0.391khaと縮小傾向。群馬や愛知などの主要産地でも減少が続き、高齢化や労力負担が大きな課題。今後は生産の継続にはブランド化や地域食材としての価値強化が求められる。

フキの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.391 | 100 | -6.683 | |

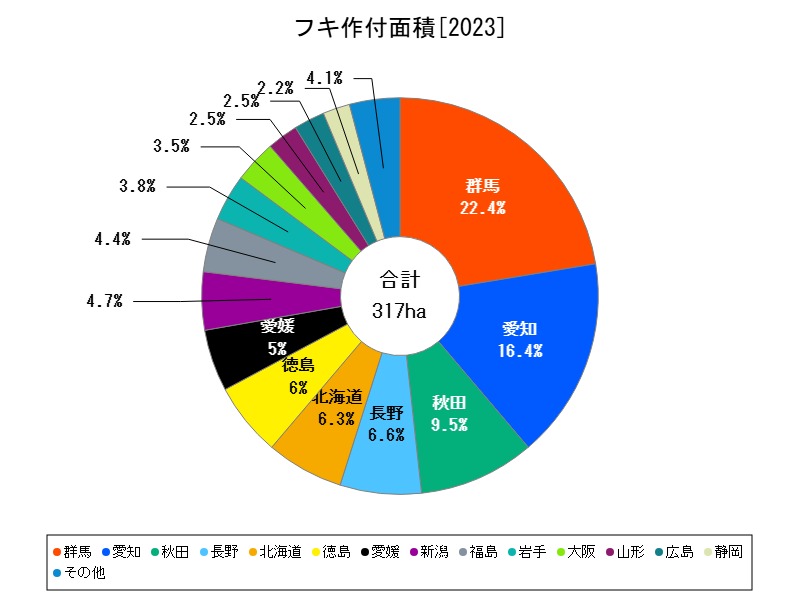

| 1 | 群馬 | 0.071 | 18.16 | -13.41 |

| 2 | 愛知 | 0.052 | 13.3 | -7.143 |

| 3 | 秋田 | 0.03 | 7.673 | |

| 4 | 長野 | 0.021 | 5.371 | |

| 5 | 北海道 | 0.02 | 5.115 | -9.091 |

| 6 | 徳島 | 0.019 | 4.859 | |

| 7 | 愛媛 | 0.016 | 4.092 | |

| 8 | 新潟 | 0.015 | 3.836 | |

| 9 | 福島 | 0.014 | 3.581 | -6.667 |

| 10 | 岩手 | 0.012 | 3.069 | -14.29 |

| 11 | 大阪 | 0.011 | 2.813 | |

| 12 | 広島 | 0.008 | 2.046 | -11.11 |

| 13 | 山形 | 0.008 | 2.046 | |

| 14 | 静岡 | 0.007 | 1.79 | |

| 15 | 福岡 | 0.006 | 1.535 | -14.29 |

| 16 | 京都 | 0.005 | 1.279 | -16.67 |

| 17 | 和歌山 | 0.002 | 0.512 |

詳細なデータとグラフ

フキの現状と今後

フキ(蕗)は、日本特有の山菜として古くから親しまれてきた野菜で、香りとほろ苦さが持ち味です。春を代表する食材として、煮物や佃煮、漬物など幅広い用途があります。1方で、機械化が困難で手間がかかるため、生産者数は年々減少傾向にあります。近年では野生のものを採取して出荷するケースも多く、計画的な農業生産としてのフキは限られた地域にとどまりつつあります。

全国的な動向 ― 作付け面積の推移と背景

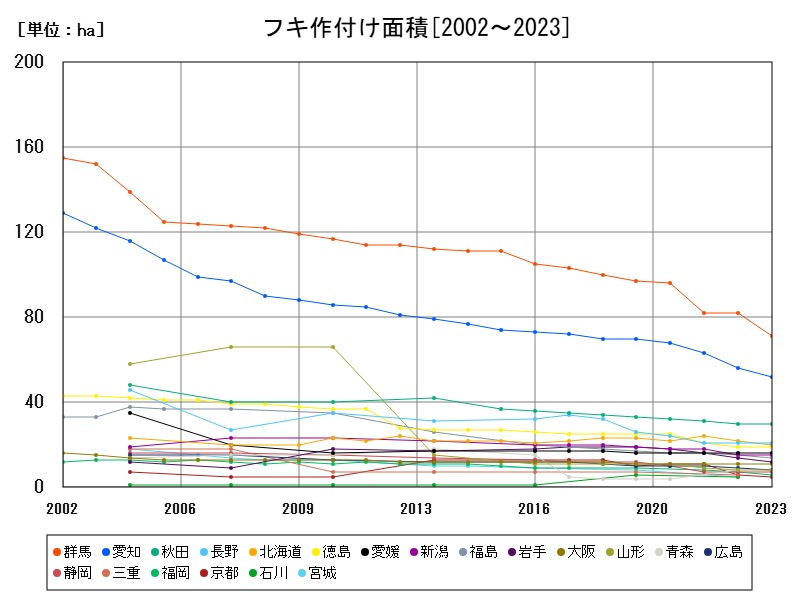

2023年における全国のフキ作付け面積は0.391khaで、前年比-6.683%と大幅な減少が見られました。この傾向は長期的なものでもあり、2000年代初頭には1.0kha以上あった時期もありましたが、現在ではその半分以下に縮小しています。高齢化や販路の限界、価格競争の厳しさ、需要の限界などが要因となっています。需要は1定程度あるものの、生産の継続が難しいという現実が浮き彫りになっています。

都道府県別の特徴と栽培傾向

群馬県(0.071kha、前年比-13.41%)

国内最大のフキ生産県ですが、作付け面積は急減しています。群馬は冷涼な高原地帯を活かした栽培が盛んで、他の野菜と輪作する形で栽培されていますが、労力の割に収益性が低く、担い手不足が深刻です。若手農家の3入がなく、減少傾向は止まりません。

愛知県(0.052kha、前年比-7.143%)

愛知は加工用フキの1大産地として、特に漬物業界向けに安定した供給を行ってきました。大都市圏への近さも利点ですが、都市化と農地転用、さらに人手不足の影響で減少傾向が続いています。施設栽培導入も1部ありますが、経済性の面で限界があります。

秋田県(0.03kha、前年比データなし)

山菜文化の根強い東北地方であり、フキの自生や家庭菜園的な栽培も多い地域。春の季節品としての価値があるものの、商品化・出荷には手間がかかり、計画的な作付けは限定的です。今後も大きな増加は期待しにくいでしょう。

長野県(0.021kha)

高原野菜の産地である長野でもフキは栽培されていますが、こちらも主に春の短期間出荷向け。出荷期間が限定されることから、規模拡大が難しく、年々縮小傾向にあります。

北海道(0.02kha、前年比-9.091%)

冷涼な気候と広大な土地を持つ北海道では、かつてフキの計画栽培が行われていた時期もありましたが、現在は野菜全体の競争力強化の中でフキは後退。他の作物への転換が進んでいます。

徳島県(0.019kha)

徳島では比較的温暖な気候を活かして早出しフキを出荷する動きも見られましたが、需要の頭打ちに加え、他の野菜のほうが収益性が高いことから転作が進行。今後も縮小が続く見込みです。

愛媛県(0.016kha)

フキの栽培文化は残っているものの、作業負担と市場価格の低迷が重なり、作付けは年々減少。高齢農家中心の栽培体制では将来性が乏しく、持続的な生産には困難が伴います。

新潟県(0.015kha)

山間地を中心に春先の出荷がありますが、他県同様に作付け面積は小規模。地域食材としての価値は残りますが、農業としての成長分野とは言いがたい状況です。

福島県(0.014kha、前年比-6.667%)

福島では原発事故後の農業再興の1環として、山菜系作物の振興が試みられましたが、フキに関しては規模の制限や流通面での課題が大きく、依然として減少傾向です。

岩手県(0.012kha、前年比-14.29%)

東北地域の中でも山菜文化の色濃い岩手ですが、やはり経済作物としての地位は低く、継続的な栽培が難しくなっています。特に個人農家が高齢化とともに離農している影響が大きいです。

将来予測と課題

需要はあるが「商品」としての競争力が低い

加工業者や料亭などからの1定のニーズはあるものの、価格に見合う労力が得られず、栽培が敬遠されています。需要自体も春の1時期に集中しやすく、年間通じた経営基盤が築きにくいのが難点です。

労力・収益性の課題

フキは収穫や皮むきに手間がかかり、機械化が難しいため、他の野菜と比べて明らかに手間がかかります。また、流通量が限られるため、大規模化によるコスト削減効果も得にくい状況です。

希少価値・ブランド化の可能性

今後の生産継続には、山菜文化の継承や地域ブランド化による高付加価値化が鍵です。たとえば「天然風味」「無農薬」「昔ながらの品種」などの要素を強調し、飲食店や直販ルートでの販売拡大が検討されます。

新規就農者・6次産業化との連携

フキは農地面積が比較的小さくても生産できるため、新規就農者や兼業農家の取り組みも理論上は可能です。調理加工まで含めた6次産業化で収益化を図る道も、自治体やJAの支援があれば現実的な選択肢となり得ます。

まとめ

フキは日本人にとってなじみ深く、和食文化と密接に結びついた作物です。しかしその生産現場は、他の野菜に比べて多くの課題を抱えており、特に労働力不足と価格面の厳しさが大きな障壁となっています。今後は1部地域での伝統的栽培の維持と、ブランド化による付加価値向上を図りつつ、量ではなく質に舵を切った取り組みが重要となるでしょう。

コメント