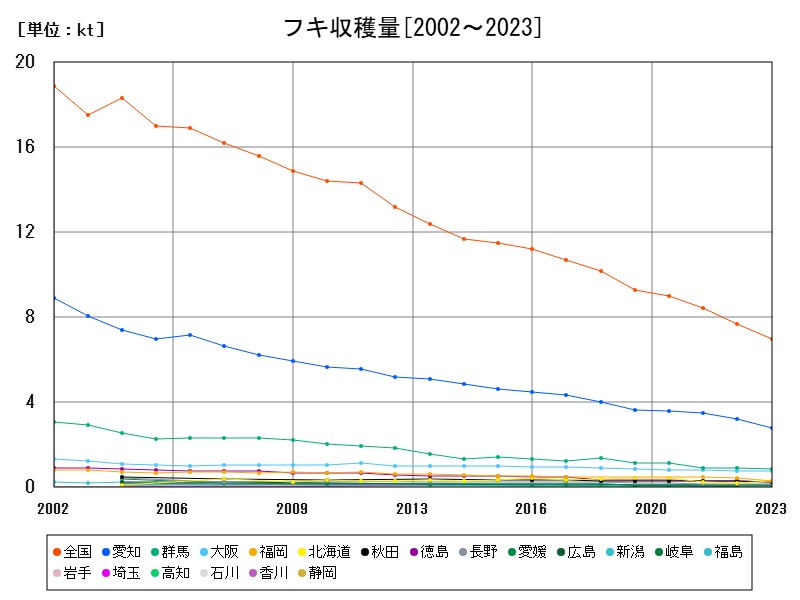

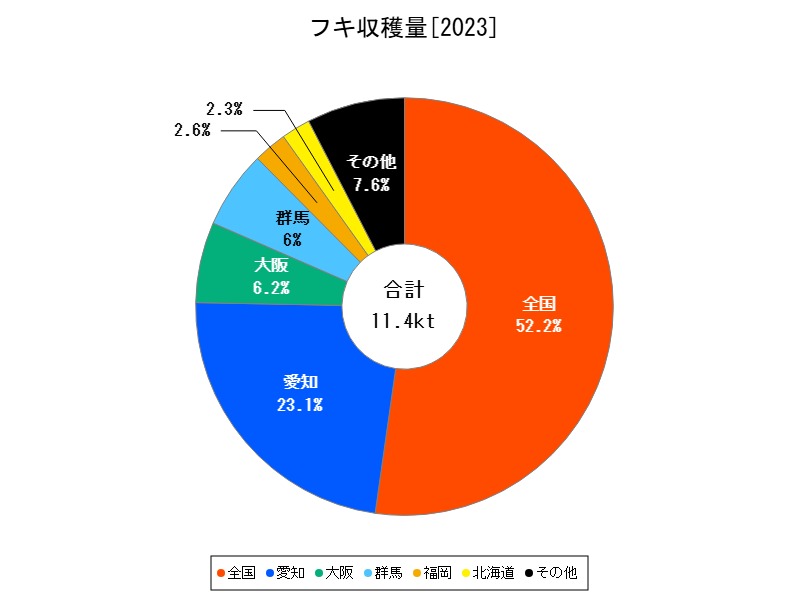

フキの全国収穫量は2023年に6.96千トンで前年比-9.375%。最大産地の愛知を筆頭に多くの県で減少が見られる一方、北海道や長野ではわずかながら増加も。高齢化と栽培手間が主な課題だが、地域特産や加工需要での再評価により今後の展開も見込まれる。

フキの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 6.96 | 100 | -9.375 | |

| 1 | 愛知 | 2.79 | 40.09 | -13.62 |

| 2 | 群馬 | 0.852 | 12.24 | -5.543 |

| 3 | 大阪 | 0.759 | 10.91 | -3.924 |

| 4 | 福岡 | 0.316 | 4.54 | -27.19 |

| 5 | 北海道 | 0.28 | 4.023 | +38.61 |

| 6 | 秋田 | 0.251 | 3.606 | -9.386 |

| 7 | 徳島 | 0.247 | 3.549 | -11.47 |

| 8 | 長野 | 0.168 | 2.414 | +3.067 |

| 9 | 愛媛 | 0.107 | 1.537 | +5.941 |

| 10 | 広島 | 0.094 | 1.351 | -12.96 |

| 11 | 新潟 | 0.085 | 1.221 | |

| 12 | 福島 | 0.077 | 1.106 | -7.229 |

| 13 | 岩手 | 0.069 | 0.991 | -8 |

| 14 | 静岡 | 0.05 | 0.718 | -7.407 |

| 15 | 山形 | 0.039 | 0.56 | -4.878 |

| 16 | 京都 | 0.021 | 0.302 | -22.22 |

| 17 | 和歌山 | 0.011 | 0.158 | -8.333 |

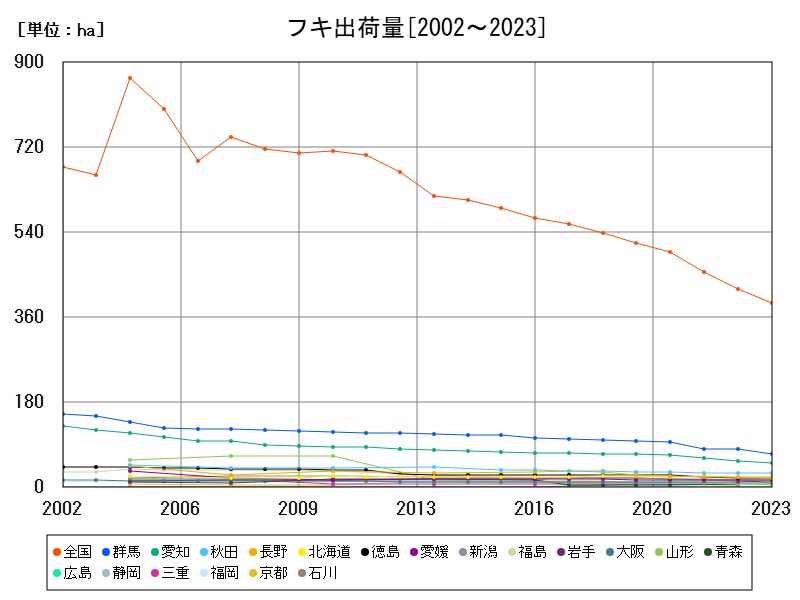

フキの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.596 | 100 | -9.697 | |

| 1 | 愛知 | 0.263 | 44.13 | -13.49 |

| 2 | 大阪 | 0.0712 | 11.95 | -4.172 |

| 3 | 群馬 | 0.0686 | 11.51 | -5.51 |

| 4 | 福岡 | 0.0296 | 4.966 | -27.45 |

| 5 | 北海道 | 0.0257 | 4.312 | +36.7 |

| 6 | 徳島 | 0.0199 | 3.339 | -11.56 |

| 7 | 秋田 | 0.0177 | 2.97 | -9.694 |

| 8 | 広島 | 0.0081 | 1.359 | -12.9 |

| 9 | 新潟 | 0.0075 | 1.258 | |

| 10 | 長野 | 0.0073 | 1.225 | +2.817 |

| 11 | 愛媛 | 0.0071 | 1.191 | +9.231 |

| 12 | 福島 | 0.0067 | 1.124 | -4.286 |

| 13 | 静岡 | 0.0037 | 0.621 | -7.5 |

| 14 | 岩手 | 0.0034 | 0.57 | -8.108 |

| 15 | 山形 | 0.0026 | 0.436 | -3.704 |

| 16 | 京都 | 0.0019 | 0.319 | -20.83 |

| 17 | 和歌山 | 0.0007 | 0.117 | -12.5 |

詳細なデータとグラフ

フキの現状と今後

2023年におけるフキの全国収穫量は6.96千トン、出荷量は5.96千トンで、いずれも前年から約9%前後の減少を記録しました。これは、他の野菜と同様に農業従事者の高齢化や栽培手間の多さ、気候変動の影響などが背景にあります。

フキは日本原産の野菜であり、春を感じさせる季節食材として食文化に根付いている1方で、需要の多くが限られた時期・用途に集中しており、生産規模は限定的です。そのため、機械化が進みにくく、特定の県で集中的に栽培されています。

最大産地 ― 愛知県の圧倒的シェアと課題

愛知県(収穫量2.79kt/前年比-13.62%)

愛知県は全国のフキ収穫量の約40%を占める圧倒的な主産地です。温暖な気候と水資源に恵まれた地域で、特に西3河地域や豊橋市周辺では伝統的な露地フキと促成栽培が盛んに行われています。

しかし2023年には収穫・出荷量ともに13%以上の減少となり、長期的には担い手不足や施設老朽化、生産者の高齢化といった構造的課題が影響していると推察されます。今後の維持には、地域全体でのブランド強化や省力化技術の導入が不可欠です。

準主産地の現状と特徴

群馬県(収穫量0.852kt/-5.543%)

関東内陸の群馬県では、比較的冷涼な気候を活かした山間部での露地栽培が行われています。出荷量も全国第3位(0.0686万t)と安定していますが、やはり人手不足や労働集約型作業の負担から生産量は縮小傾向です。

大阪府(0.759kt/-3.924%)

大阪府では都市近郊型の小規模集約栽培が特徴です。需要地に近いため販路が確立されており、1定の市場規模を維持しています。出荷量でも全国2位(0.0712万t)を誇りますが、生産者の高齢化が急速に進行しており、長期的には衰退リスクもあります。

福岡県(0.316kt/-27.19%)

2023年は大幅な減少(-27%)となり、9州におけるフキ生産が厳しい状況にあることを示しています。高温や干ばつの影響、台風リスクも加わり、安定供給が難しくなりつつあると見られます。

地方産地の展開と役割

北海道(0.28kt/+38.61%)

2023年における数少ない増加産地の1つで、夏場のフキ供給地としての役割を果たしています。広大な耕地を活かして露地栽培が可能であり、今後の温暖化によって北海道の適地性がさらに高まる可能性があります。ただし、他産地との出荷時期の重複を避ける調整が必要です。

秋田県・徳島県・長野県・愛媛県・広島県

これらの県は、伝統的な自家消費向け・地場市場向けの栽培が多く、収穫量は少ないながらも地域ごとの品種や風味に特色があります。特に秋田の「秋田フキ」や徳島の「鳴門フキ」などは、1部でブランド野菜としての展開も進められています。

長野や愛媛では微増となっており、小規模ながら家庭菜園的栽培や直販が根強いことがうかがえます。

今後のフキ生産の展望と課題

構造的課題

フキは多年草であり、植え替えなしで複数年にわたって収穫できるため1見手間が少ないように思えますが、実際には草丈の管理・雑草除去・選別作業などに手間がかかり、機械化が難しいという特性があります。

このため、労働集約的で高齢化の影響を直接受けやすく、今後も全国的な漸減傾向が続くと予想されます。

機会と可能性

1方で、伝統野菜・季節野菜としての価値が見直されつつあり、加工品(煮物、惣菜、漬物)や冷凍食品向けの原料としてのニーズが増える可能性もあります。また、気候変動に強い作物としてのポテンシャルも持ち合わせており、寒冷地での栽培拡大、あるいは省力化栽培技術の確立によって生産地の分散化が進む余地があります。

地域ブランド化・伝統野菜への再評価

小規模な地方産地は、出荷量では目立たないものの、地域食文化やブランド化の対象として活用が進めば、高付加価値化により持続可能な形での継続が可能です。観光農業やふるさと納税とも連動させた「食×地域」戦略がカギとなります。

コメント