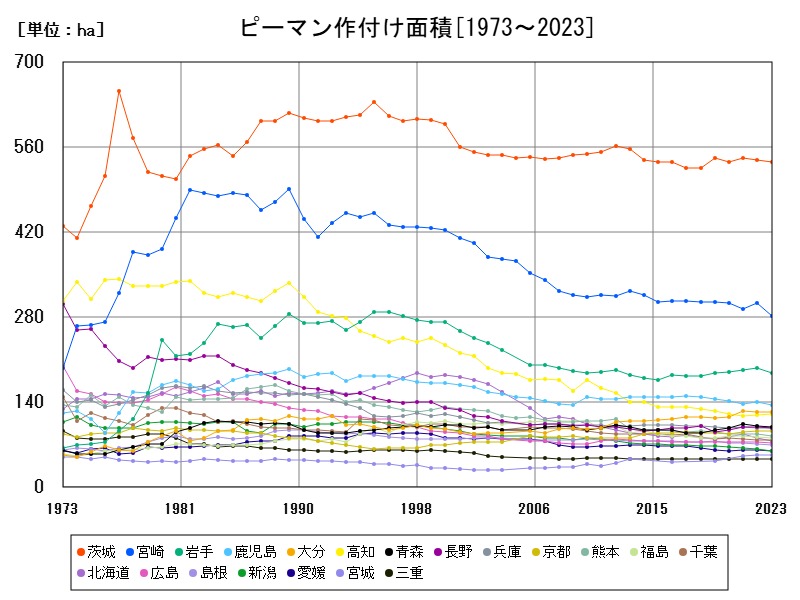

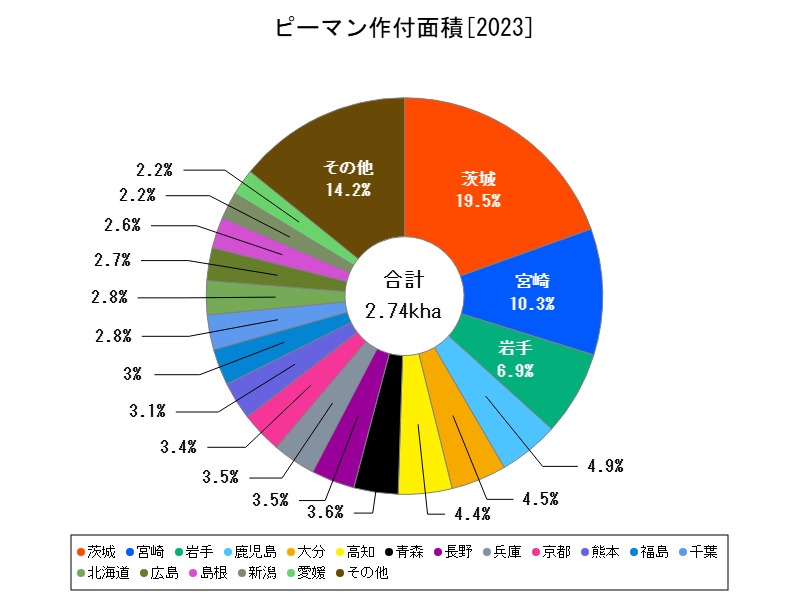

2023年のピーマン作付け面積は全国で3.09千ha、前年比-2.524%と減少傾向。茨城がトップ産地を維持しつつも、宮崎・岩手など多くの県で縮小。高知・京都では微増の動きも見られる。担い手不足や施設老朽化が課題となる中、今後はスマート農業技術やブランド化による差別化が持続可能な生産体制の鍵となる。

ピーマンの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.09 | 100 | -2.524 | |

| 1 | 茨城 | 0.535 | 17.31 | -0.742 |

| 2 | 宮崎 | 0.282 | 9.126 | -7.237 |

| 3 | 岩手 | 0.189 | 6.117 | -4.061 |

| 4 | 鹿児島 | 0.135 | 4.369 | -4.255 |

| 5 | 大分 | 0.124 | 4.013 | |

| 6 | 高知 | 0.12 | 3.883 | +0.84 |

| 7 | 青森 | 0.099 | 3.204 | -1.98 |

| 8 | 長野 | 0.097 | 3.139 | -3 |

| 9 | 兵庫 | 0.097 | 3.139 | -1.02 |

| 10 | 京都 | 0.093 | 3.01 | +1.087 |

| 11 | 熊本 | 0.085 | 2.751 | -2.299 |

| 12 | 福島 | 0.081 | 2.621 | -2.41 |

| 13 | 千葉 | 0.078 | 2.524 | |

| 14 | 北海道 | 0.076 | 2.46 | -6.173 |

| 15 | 広島 | 0.073 | 2.362 | -1.351 |

| 16 | 島根 | 0.07 | 2.265 | -2.778 |

| 17 | 新潟 | 0.06 | 1.942 | -4.762 |

| 18 | 愛媛 | 0.059 | 1.909 | -3.279 |

| 19 | 宮城 | 0.053 | 1.715 | |

| 20 | 三重 | 0.047 | 1.521 | |

| 21 | 鳥取 | 0.045 | 1.456 | -2.174 |

| 22 | 愛知 | 0.045 | 1.456 | |

| 23 | 沖縄 | 0.044 | 1.424 | |

| 24 | 山形 | 0.044 | 1.424 | |

| 25 | 岐阜 | 0.033 | 1.068 | -8.333 |

| 26 | 岡山 | 0.032 | 1.036 | -3.03 |

| 27 | 徳島 | 0.024 | 0.777 | -7.692 |

| 28 | 和歌山 | 0.022 | 0.712 | -8.333 |

詳細なデータとグラフ

ピーマンの現状と今後

ピーマンは、日本の夏野菜の代表格であり、露地栽培・施設栽培の両方で全国各地に分布しています。栽培には手間がかかる1方で、単価は安定しており、出荷調整や品質保持の技術によって長期間供給可能な作物として重宝されています。

2023年の全国作付け面積は3.09千haで、前年比-2.524%と減少傾向にあります。特に主要産地でも縮小が目立ち、生産体制の維持と後継者の確保が急務となっています。

茨城県:関東市場を支える最大産地

茨城県は0.535千haで全国トップの作付け面積を誇ります。施設栽培と露地栽培の両方を組み合わせた周年出荷体制が確立されており、関東圏市場への供給拠点となっています。

前年比-0.742%と比較的緩やかな減少にとどまっており、規模の大きい農業法人や集落営農体制によって生産が安定しています。今後も生産性の高い栽培管理技術と輸送体制の効率化が鍵となるでしょう。

宮崎県:冬春出荷の重要拠点

宮崎県は0.282千haと全国第2位ながら、前年比-7.237%という大きな減少が目立ちます。南国の気候を活かした冬春期の施設栽培が主力ですが、近年は燃料費の高騰や高齢化が影響しています。

減少傾向は続く可能性があり、今後はスマート温室化や、海外輸出対応品種の導入など、従来の大量生産型モデルからの転換が求められます。

岩手県:冷涼地の夏期供給地

岩手県(0.189千ha)は、夏季の冷涼な気候を活かした露地栽培が中心で、東北市場や関東圏に向けて供給されます。前年比-4.061%と減少幅はやや大きく、労働力確保や高齢化が生産減少の主因とみられます。

中山間地での担い手不足が続く1方で、契約栽培や集荷体制の効率化によって、1定の出荷量を維持する努力が続けられています。

鹿児島県・大分県:西日本の冬春供給地

-

鹿児島(0.135千ha、前年比-4.255%)

-

大分(0.124千ha)

これらの県は、比較的温暖な気候を利用した早期出荷や冬春栽培を中心に展開しています。鹿児島は施設園芸の先進地域の1つですが、減少率が大きく、施設更新の停滞や担い手不足が背景にあります。

今後は、法人化による集約的運営や、輸送コストの削減が維持・拡大のポイントになります。

高知県:施設園芸の先進県で唯1の増加

高知県は0.12千haで、前年比+0.84%と、主要県の中では唯1の作付け面積増加を示しています。この背景には、高知型施設園芸(周年出荷・計画生産・市場連携)の強みがあり、トマトやナスに続き、ピーマンでも効率的な栽培が展開されています。

今後も、スマート農業技術と高収益作型を融合させたモデルが全国に先行して拡大する可能性があります。

青森・長野・兵庫・京都:中規模県の多様な役割

-

青森(0.099千ha、前年比-1.98%):冷涼な気候を活かした露地中心。比較的減少幅は小さい。

-

長野(0.097千ha、前年比-3%):中山間地の気候特性と有機栽培志向が強い地域。

-

兵庫(0.097千ha、前年比-1.02%):近畿圏の供給地として安定的なニーズ。

-

京都(0.093千ha、前年比+1.087%):少量多品目栽培の1部として、作付け面積を微増。

これらの県は、それぞれ地域特性に応じた作型で展開されており、地産地消や学校給食への供給といった地域密着型の需要に応えている側面があります。

今後の展開としては、産直や地場ブランド化、観光農業との融合などによって、作付け維持が可能と考えられます。

今後の展望:担い手対策とスマート農業の普及が鍵

主な課題

-

全国的な減少傾向(前年比-2.524%)

-

高齢化による離農と新規3入の低迷

-

燃料・資材コスト上昇による施設栽培の圧迫

-

労働集約的な作業の負担

将来の展望と対応策

-

スマート農業技術(環境制御・自動収穫など)による省力化

-

農業法人化による集約的な運営体制

-

高品質・機能性ピーマンの開発とブランド戦略

-

輸出や業務用ニーズへの対応による販路拡大

-

都市近郊型農業の振興による新規就農者の取り込み

コメント